Logikers an, der sich formal anspruchsvoll mit "logischer Syntax" oder Wahrscheinlichkeitstheorie befasste, zu praktischen und ästhetischen Fragen aber wenig zu sagen hatte. Doch Carnap sah sich mit seinem antimetaphysisch-szientifischen Denken in einer Koalition mit progressiven politischen Bewegungen und Strömungen moderner Kunst.

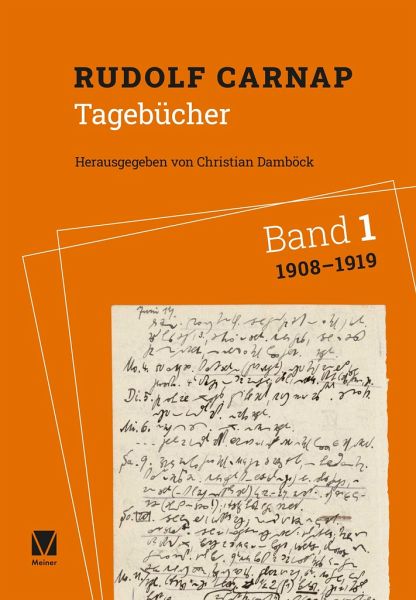

Mit der Edition seiner Tagebücher tritt ihr Herausgeber Christian Damböck an, eine "Neubewertung" von Carnaps Werk in die Wege zu leiten, wie er in der Einleitung schreibt. Zwar sei richtig, dass Carnap für eine Verwissenschaftlichung der Philosophie durch mathematisch-logische Bearbeitung ihrer Probleme stand und scharf zwischen "theoretischen Fragen und praktischen Entscheidungen" unterschied, wie es im Titel eines Aufsatzes von 1934 heißt. In privaten Texten habe Carnap "aber durchaus klare Worte für die hinter den von ihm vorgeschlagenen logischen Konstruktionen liegenden moralischen, ästhetischen und politischen Wertsetzungen" gefunden. Für ein vollständiges Bild seiner Philosophie sei es darum unerlässlich, "die nachgelassenen Texte zu studieren", die sich wie "kontextualisierende Erläuterungen zu seinen publizierten Schriften" läsen.

Mit dem Tagebuchschreiben begann der in Ronsdorf bei Wuppertal geborene Carnap 1908 als sechzehnjähriger Gymnasiast. Die nun erschienenen ersten beiden Bände enthalten die Aufzeichnungen bis 1935, dem Zeitpunkt der Emigration in die Vereinigten Staaten. Damit umfassen sie Carnaps Studienjahre in Jena und Freiburg, seinen Einsatz im Ersten Weltkrieg, die Zeit als Privatgelehrter in Wiesneck bei Freiburg, die entscheidenden Jahre in Wien 1927 bis 1932 sowie schließlich als außerordentlicher Professor in Prag. Mit ihnen beginnt eine Ausgabe der "Schriften aus dem Nachlass", die weitere Bände der von Carnap bis zu seinem Tod 1970 fortgeführten Tagebücher, den Briefwechsel und Manuskripte enthalten soll.

Die zunächst sporadischen, ab 1920 lückenlosen Aufzeichnungen sind eine Quelle, die neue Einsichten in die Geschichte der Philosophie des vorigen Jahrhunderts eröffnen wird. So enthalten die Tagebücher der Wiener Jahre eine tagesgenaue Chronik aus dem Innenleben des Kreises, dessen Debatten Carnap gemeinsam mit Moritz Schlick und Otto Neurath prägte. Auch über den Kreis hinaus kann man Carnap bei intellektuellen Schlüsselereignissen der Zwischenkriegszeit über die Schulter blicken, etwa als er 1929 der berühmten Begegnung Cassirers und Heideggers in Davos beiwohnt. Während er über Cassirer notiert, gut, "aber doch etwas pastoral" gesprochen zu haben, fand er Heidegger "ernst und sachlich, menschlich sehr anziehend", obwohl er seine Schriften bald als sinnleer verspotten wird.

Aufschlussreicher noch dürften die Tagebücher freilich für eine noch zu schreibende Biographie Carnaps sein, zu der Damböck mit biographischen Skizzen in den Einleitungen Vorarbeit leistet. Bislang liegt nur eine knappe Autobiographie vor, die Carnap anlässlich der Aufnahme in die Reihe "Library of Living Philosophers" 1963 verfasste, vom amerikanischen Herausgeber Paul Arthur Schilpp aber gerade in den Passagen zu den Jugendjahren in Deutschland stark gekürzt wurde.

Klarer denn je zeigen die Tagebücher, dass Carnap seine entscheidende Prägung durch die vom Wandervogel ausgehende Jugendbewegung erfuhr, deren Grundwerte er zeitlebens teilte. In Jena wurde er Teil des lebensreformerischen Serakreises um den Verleger Eugen Diederichs, in Freiburg gründete er mit Gleichgesinnten die Akademische Freischar - beides Zirkel, die sich als Gegenpol zu den männerbündlerisch-militaristischen Korporationen verstanden, Naturnähe propagierten und alternative Lebensformen erprobten, gerade auch in Bezug auf Sexualität. Seine beiden Ehen führte er offen, zeugte auch uneheliche Kinder.

Carnap war auch am Ersten Freideutschen Jugendtag auf dem Hohen Meißner 1913 zugegen, einem der Höhepunkte der Jugendbewegung. Wie der Bildanhang sinnfällig macht, der viele bislang unveröffentlichte Fotos aus Carnaps Alben bringt, unternahm er gerne ausgedehnte Wanderungen, nahm mittelalterlich kostümiert an Sonnenwendfeiern teil, nächtigte unter freiem Sternenhimmel und schloss in großem Gefühlsrausch mit seiner ersten Ehefrau Elisabeth Schöndube "Blutsbrüderschaft". Aus diesem Umfeld löste sich Carnap erst mit der Übersiedlung nach Wien. Dabei scheint auch die durch die Kriegserlebnisse erfolgte Politisierung eine Rolle gespielt zu haben. Von der Front 1917 für ein Jahr nach Berlin versetzt, um bei der "Funkertruppe" an einem drahtlosen Telegraphen zu arbeiten, entwickelte Carnap seine später beibehaltene sozialistisch-pazifistische Einstellung, die er in Rundschreiben über Relativitätstheorie und Völkergemeinschaft mit Freunden diskutierte. Am 1. August 1918 trat er in die USPD ein und versuchte mit Aufrufen, die Freideutschen für die Partei zu gewinnen - blieb damit in der während der Zwanzigerjahre in konservative Richtung tendierenden Jugendbewegung aber isoliert, bis er im Roten Wien eine neue Heimat fand.

Carnaps Tagebücher sind indes keine leichte Kost. Sie enthalten keine tiefschürfenden Selbstbetrachtungen oder Lebensmaximen. Ebenso verzichtet ihr Autor auf das Festhalten seiner Gefühle oder Urteile über andere Personen. Selbst philosophische Überlegungen oder Betrachtungen zur Zeit sind in den Tagebüchern nur insoweit enthalten, als sie aus der Wiedergabe von Gesprächen hervorgehen.

Stattdessen dokumentiert Carnap in trockenen Sätzen seine Tagesabläufe - von Gesprächen mit Fachkollegen über Urlaubsreisen bis hin zum Sex. Jedem Tag sind wenige Zeilen in Kurzschrift gewidmet, die knapp das Erlebte zusammenfassen. Die Selbstbeobachtung erfolgt dabei gleichsam aus der Perspektive der dritten Person: Notiert wird nur, was auch einem äußeren Beobachter zugänglich oder mitteilbar wäre. Der Herausgeber spricht von einer Perspektive "positivistisch gedeuteter lebensweltlicher Erfahrung", zu der keine zweite Ebene von Reflexion, Bewertung oder Selbstentwurf tritt. Selbst bei der Schilderung traumatischer Erlebnisse wie einer beinahe tödlichen Schussverletzung im Weltkrieg wird dieser Duktus nicht verlassen.

Während man im Tagebuchschreiber so gleichsam den Autor von Aufsätzen über "Protokollsätze" wiederzuerkennen meint, der die Konstatierung von Elementarerlebnissen zur Grundlage der Erkenntnis machen und scharf von den daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen oder Bewertungen unterscheiden möchte, entbehren sie in den Augen des Herausgebers doch nicht des literarischen Anspruchs. In Carnaps Stil möchte er eine "neusachliche, radikal moderne" Ästhetik sehen, die im Verzicht auf Urteile und in der Absage an einen übergeordneten Sinn der geschilderten Ereignisse mit der Metaphysikkritik Carnaps harmoniere.

Diese Ästhetik habe Carnap im engen Austausch mit dem Kunsthistoriker Franz Roh, einem Freund aus jugendbewegten Tagen, entwickelt. In dem Manifest "Nach-Expressionismus" gebe Roh im Rahmen einer ästhetischen Typologie gar eine anonyme Charakterisierung Carnaps als "der rationale Mensch", den er als "Fugenschreiber der Logik", "ausdrucksbewußten Ingenieur" und "Maschinenbejaher" beschreibt. Roh vermittelte Carnap auch die Bekanntschaft von Bauhausmitgliedern und Modernisten wie László Moholy-Nagy und Sigfried Giedion, mit denen er zwischen 1925 und 1930 mehrere Skiurlaube verbrachte. Mehrere Tagebucheinträge zeugen von Gesprächen, die Carnaps Auseinandersetzung mit moderner Architektur belegen, etwa wenn er mit Giedion über die "Parallelität unsrer Philosophie mit der neuen Architektur [...] (Zurückgehen auf die Elemente, Betonen des Handwerksmäßigen, Objektivität, Solidität)" spricht. Im Oktober 1929 fuhr Carnap auch ans Dessauer Bauhaus, um Vorträge über "Wissenschaft und Leben" und den von ihm konzipierten "logischen Aufbau der Welt" zu halten.

Die Tagebücher zeigen, dass Carnap am kulturellen und politischen Geschehen teilnahm. An einen Rückzug auf die "eisigen Firne der Logik" erinnern sie nicht, sondern eher an die berühmte Maxime, mit der die Programmschrift des "Kreises" schloss: "Die wissenschaftliche Weltauffassung dient dem Leben und das Leben nimmt sie auf." MIGUEL DE LA RIVA

Rudolf Carnap: "Tagebücher Band 1: 1908-1919; Tagebücher Band 2: 1920-1935".

Hrsg. von Christian Damböck. Felix Meiner Verlag, Hamburg. 640 u. 912 S., Abb., geb., 68,- /86,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 25.03.2022

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 25.03.2022