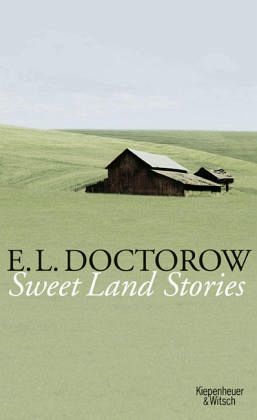

über "Mama" respektive "Tante Dora" preis. Doch wie wenn sich die Bodendiele an der Schwelle eines alten Hauses löst und den Blick beim Eingang auf ein schwarzes Kellerloch freigibt, erregt diese Eröffnung beiläufig Verdacht. "Ein Haus in der Ebene" heißt die Erzählung schlicht und harmlos. Unter der Ebene aber, das ahnen wir mit ihrem ersten Satz, wartet der Abgrund.

Kaum ein paar Randbeobachtungen braucht es - Hochbahnen, Hufgeklapper, Schreie aus dem Schlachthof oder aber Silos, Maisfelder, schnurgerade Landstraßen, Schindelfassaden -, um Zeit und Orte festzulegen: Chicago und das westliche Farmvorland der Metropole in den zwanziger Jahren. So plastisch wie präzise läßt der Erzähler eine Welt für uns entstehen, in deren Anständigkeit und Ordnung wir uns gleich zurechtzufinden glauben und doch leichter ins Schlittern kommen, als uns lieb ist. Die Schieflage ist fast unmerklich. Erst wenn wir ihm schon längst verfallen und unsere bewährten Moralmaßstäbe hoffnungslos verrutscht sind, stellt sich mit einem Mal heraus, welcher Absturz hier bevorsteht. Schöner aber könnten wir nicht niedergehen. Die Meisterschaft Doctorows zeigt sich darin, wie lässig er den Plot einfädelt, die Leser freundlich zu Komplizen macht und die Reißleine erst zieht, wenn alles längst zu spät ist.

Tschechow soll einmal erklärt haben, er pflege nach der Niederschrift seiner Erzählungen Anfang und Schluß einfach wegzuschneiden, bevor er sie in Druck gebe. Ebenso scheint Doctorow bei den "Sweet Land Stories" vorzugehen. Souverän arbeitet er mit Aussparungen, abrupten Einstiegen und harten Schnitten und nötigt uns nur um so wirksamer zur Mitarbeit durch Imagination. Dadurch gelingt es ihm sogar, auf bloß vierzig Seiten zehn Jahre eines bewegten Lebens zu verfolgen, das Stoff für einen Roman bieten würde. Statt Ausweitung jedoch setzt er auf Verknappung und zeigt bloß schlaglichtartig, dafür um so erhellender, was für die eigene Vorstellungsarbeit unerläßlich ist. So bringt er uns die Figuren anrührend nah, ohne seine Distanz aufkündigen zu müssen.

Seit mehr als vier Jahrzehnten ist dieser Autor für sein gekonntes, zuweilen virtuoses Spiel mit Genrekonventionen und Erzählmustern bekannt. Mittlerweile fünfundsiebzigjährig, verzichtet er diesmal auf Schaueffekte seiner Kunst und widmet ihre Mittel ganz der Erkundung einer einzigen Frage: warum nämlich das Erfinden neuer Wirklichkeiten so lebensgefährlich wie zugleich überlebenswichtig ist.

Nach Schauplatz und Figuren sind die fünf neuen Stories völlig unterschiedlich. Wir lesen von einer professionellen Witwe aus den Zwanzigern, einem späten Hippie-Pärchen, das sein Glück mit einer Kindesentführung entdeckt, von einem geschundenen, doch hoffnungsstarken Frauenleben, einer fundamentalistischen Dorfsekte und einem mysteriösen Leichenfund am Weißen Haus. Gemeinsam ist allen Geschichten, daß sie die wahre Wirkungsmacht erfundener Wirklichkeiten - und damit das Erzählen von Geschichten selbst - gezielt auf die Probe stellen.

Zu Zeiten, da mit Truman Capote der sogenannte Tatsachenroman erneut weithin gefeiert wird, lohnt sicher die Besinnung darauf, was dagegen die Fiktion vermag und wie unverzichtbar sie selbst für die Darstellung alles Tatsächlichen doch ist. "Manchmal frage ich mich", meinte Doctorow schon vor zwanzig Jahren in einem Interview, "ob die Leute nicht mehr merken, was Fiktion bewirken kann, als glaubten sie, das Leben spiele hier und die Fiktion dort, ohne Verbindung zueinander." Dabei zeigt gerade der große amerikanische Traum vom Glück, wie sehr der Drang zu neuer Selbsterfindung alles Leben unentwegt dem Zauber wie dem Zwang der Fiktionalisierung unterstellt. Womöglich verwischt hier manchmal die prekäre Linie, die solches Glücksversprechen eigentlich wohl vom Verbrecherischen trennt. Jedenfalls erzählen diese "Sweet Land Stories" von der Macht, mit der rückhaltlose Träumer ihre Lebenswelt kaltblütig auf Kosten anderer versüßen.

Das alles wird so knapp und unerbittlich wie fesselnd und - in Angela Praesents vorzüglicher Übersetzung - sprachmächtig dargeboten, daß man sich der Wirkung nicht entziehen will. Darum ist es fast egal, wovon die einzelnen Geschichten handeln. Entscheidend ist, daß sie uns treiben, mit jedem Satz die Wirklichkeit, in der wir uns geborgen glauben, neu zu finden.

E. L. Doctorow: "Sweet Land Stories". Aus dem Englischen übersetzt von Angela Praesent. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2006. 188 S., geb., 17,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 11.03.2006

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 11.03.2006