Nicht lieferbar

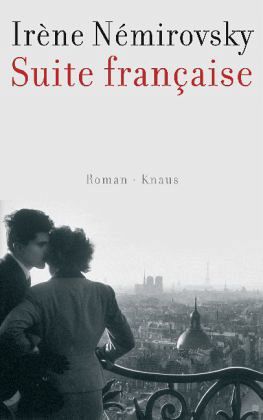

Irene Nemirovsky

Gebundenes Buch

Suite francaise

Roman. Ausgezeichnet mit dem Prix Renaudot 2004

Übersetzung: Moldenhauer, Eva

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Dieses Buch ist eine der aufregendsten Neuerscheinungen der Saison. Über 60 Jahre lag der Roman »Suite française«, das Vermächtnis der einstigen französischen Starautorin Irène Némirovsky, in einem Koffer, bis der Zufall dieses Sittengemälde aus den Zeiten des Zweiten Weltkriegs ans Licht brachte.

Irène Némirovsky wurde 1903 als Tochter eines reichen russischen Bankiers in Kiew geboren und kam während der Oktoberrevolution nach Paris. Dort studierte sie französische Literatur an der Sorbonne. Irène heiratete den weißrussischen Bankier Michel Epstein, bekam zwei Töchter und veröffentlichte ihren Roman "David Golder", der sie schlagartig zum Star der Pariser Literaturszene machte. Viele weitere Veröffentlichungen folgten. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach und die Deutschen auf Paris zumarschierten, floh sie mit ihrem Mann und den Töchtern in die Provinz. Während der deutschen Besetzung erhielt sie als Jüdin Veröffentlichungsverbot. In dieser Zeit arbeitete sie an einem großen Roman über die Okkupation. Am 13. Juli 1942 wurde Irène Némirovsky verhaftet und starb wenige Wochen später in Auschwitz. 2005 entzifferte Némirovskys Tochter Denise Epstein das Manuskript, das als "Suite française" veröffentlicht und zur literarischen Sensation wurde.

Produktdetails

- Verlag: KNAUS

- Originaltitel: Suite française

- Seitenzahl: 509

- Deutsch

- Abmessung: 220mm

- Gewicht: 705g

- ISBN-13: 9783813502602

- ISBN-10: 3813502600

- Artikelnr.: 14114665

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.10.2005

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.10.2005Warten auf die Barbaren

Der große Roman über die Stunde Null nach der Niederlage: Irène Némirovsky schildert in "Suite française" die Zeit der Okkupation

Große Epochenromane, sagt man, verstünden es, Schicksal, Anekdote und kosmische Indifferenz in einer einzigen Wellenbewegung über die Seite zu rollen. Bitte schön. Dienstag, der 4. Juni 1940. "Warm, dachten die Pariser." Es ist Nacht. Die nicht schlafen, Kranke, Mütter mit tränenwelken Augen, hören wie ein Seufzen den ersten Atemzug der Sirene, bevor sie durch den ganzen Himmel heult. Der Krieg ist noch fern. Tags zuvor sind aber zum ersten Mal Bomben gefallen. "Alarm?" murmelt ein halb noch träumender Mann. Frauen sind flinker und heben warme kleine Körper aus

Der große Roman über die Stunde Null nach der Niederlage: Irène Némirovsky schildert in "Suite française" die Zeit der Okkupation

Große Epochenromane, sagt man, verstünden es, Schicksal, Anekdote und kosmische Indifferenz in einer einzigen Wellenbewegung über die Seite zu rollen. Bitte schön. Dienstag, der 4. Juni 1940. "Warm, dachten die Pariser." Es ist Nacht. Die nicht schlafen, Kranke, Mütter mit tränenwelken Augen, hören wie ein Seufzen den ersten Atemzug der Sirene, bevor sie durch den ganzen Himmel heult. Der Krieg ist noch fern. Tags zuvor sind aber zum ersten Mal Bomben gefallen. "Alarm?" murmelt ein halb noch träumender Mann. Frauen sind flinker und heben warme kleine Körper aus

Mehr anzeigen

den Betten, die sie mit der Taschenlampe hastend über verdunkelte Treppenhäuser hinabtragen. Türschlagen, Geflüster, Gewimmel in den Metrostationen der volkstümlichen Viertel, während die Reichen mit aufgerichtetem Körper wie unruhige Tiere zur Jagdzeit nachts im Wald bei ihren Pförtnern auf die Bombeneinschläge horchen. Die unbeirrbar dahinfließende Seine scheint alles Licht der Stadt in sich gezogen zu haben und läßt es auf ihren Fluten tanzen. "Ich bleibe im Bett", murmeln schläfrige Stimmen. Hinter abgedunkelten Fenstern kommt da und dort ein Kind zur Welt und überdeckt mit seinem Schreien kurz den Lärm der Sirenen. In den Ohren der Sterbenden klingt der ferne Kanonendonner schwach, fast schon bedeutungslos. Ein Schuß, jetzt nah bei Paris, läßt die Vögel jäh von den Denkmälern aufflattern. Dann geht die Sonne auf. Tauben und Spatzen hüpfen auf leeren Straßen. In der Tiefe der Keller vernimmt man gedämpft ein Signal mit drei Tönen, der Alarm ist vorbei.

Was in der Eingangsszene dieses Buchs aus Dachstuben, Kellern, Salons, Pappelalleen, Metrogängen, Kinderbetten sich anbahnt, haben wir noch nie so gelesen. Der große Roman über die Stunde Null nach der Niederlage, diesseits von Heroismus und Verrätertum, über das Porzellangeschirreinpacken in Bürgerwohnungen, das Bündelschnüren auf Holzkarren, das Chaos auf den Bahnhöfen, das letzte Champagnerglasheben in der Vorstadtvilla, das Fliehen auf verstopften Landstraßen im Luxuswagen oder zu Fuß, die heillos überfüllten Landgasthöfe, in denen das Volk über Sozialunterschiede hinweg murrend zusammenrückt, über die Bombenhagel auf endlose Fluchtkolonnen, bei denen Leichen mit aufgerissenen Mündern zurückbleiben und die Frauen im Davonrennen ihre Kinder wie sperrige Pakete wegwerfen - dieser Roman, glaubten wir, existiert nicht. Hier ist er. Verfaßt nicht von einem Nachgeborenen, der sich rückblickend in diese Realität hineinarbeitete, sondern aus unmittelbarer Anschauung von einer damals berühmten Autorin, die als Jüdin aber schon nicht mehr publizieren durfte und dennoch unermüdlich schrieb. Das Land auf der Flucht vor den Deutschen aufs neue verlassen mochten die siebenunddreißigjährige russische Emigrantentochter und ihr Mann Michel Epstein nicht mehr. Ihre beiden Töchter hatten sie vorsorglich schon in Obhut gegeben. "Ich habe meinen Füller verloren, doch es gibt auch noch andere Sorgen wie z. B. drohendes Konzentrationslager", notierte die Autorin im Juni 1941. Ein Jahr später verschwand sie in Auschwitz.

Das Manuskript dieses auf fünf Teile angelegten Monumentalromans, an dem Irène Némirovsky bis zu ihrer Verhaftung schrieb, verwahrten ihre beiden Töchter bis vor kurzem ungelesen, halb in schmerzender Verdrängung, halb in der Annahme, es seien nur Arbeitsnotizen. Das Erscheinen der beiden vorliegenden Teile von "Suite française", "Sturm im Juni" und "Dolce", war dann vor einem Jahr in Frankreich eine Sensation.

Dargestellt wird ein Frankreich der Bürger, Kleinbürger, Arbeiter, Bauern, der Großfamilien und dandyhaften Einzelgänger, die mit viel spontanem Überlebensinstinkt und wenig ideologischer Voreingenommenheit auf den Einmarsch der deutschen Truppen und auf die Okkupation reagieren. Es ist das Frankreich diesseits der Legenden von Résistance und Okkupation. Kleinmut, Opportunismus, Doppelmoral, Unschuld, durchtriebener Lebenswille treten desto schriller hervor, je weniger die Autorin urteilt. Sie beschreibt detailgenau - wie die Katze der Pariser Bürgerfamilie Péricand mit einem Stück Fisch voller Gräten zwischen den Zähnen, während die Familie sich gerade bestürzt zu den Abendnachrichten um das Radio schart, zögert, den Fisch zu verschlucken oder auszuspucken, und wie dieselbe Katze später auf irgendeinem Scheunendach die Explosion der nahen Pulverfabrik mit ansieht, mit wiehernden Pferden und einer Kuh, die brüllend vor Schmerz einen brennenden Heuballen von den Hörnern zu schütteln sucht.

"Die armen Leute! Was müssen sie alles mitmachen!" sagen die Dorfbewohner angesichts der endlosen Flüchtlinge, denen sie kein Obdach bieten können, während sich für sie selbst im Grunde wenig ändert: "Die Tage würden vergehen und die Soldaten kämpfen, der Eisenwarenhändler in der Hauptstraße und Mademoiselle Dubois, die Kurzwarenhändlerin, würden weiterhin ihre Töpfe und ihre Bänder verkaufen, in der Küche ihre warme Suppe essen, am Abend das kleine Holzgatter schließen, das ihren Garten vom Rest der Welt trennte."

Genauso denkt auch der Ästhet Langelet, wenn er nach ein paar Wochen Herumirren im Auto durch Frankreich zurück in Paris sein Porzellangeschirr unversehrt wieder auspackt. Wozu fliehen vor den Deutschen? Die Heilige Schrift ist unvollständig, scheint ihm, sie hätte hinzufügen müssen, daß nach der Sintflut die Menschen wie vorher Häuser bauen, heiraten, essen und trinken. "Die Zukunft wird sein, wie sie sein wird", denkt er. Sein Geld ist in Amerika, und zum Glück ist er weder Jude noch Freimaurer: "Er hatte sich nie um Politik gekümmert, und er sah keinen Grund, warum man ihn nicht in Ruhe lassen sollte, ihn, einen ruhigen, völlig harmlosen armen Mann, der niemandem etwas zuleide tat."

Ganz anders denkt die bürgerliche Madame Péricand, die mit Schwiegervater, Amme und Kindern auf der Flucht nach Südfrankreich ist. Im übervollen Landgasthof hält sie ihre Kinder an, dem Gebot christlicher Nächstenliebe gemäß die Gerstenzuckerstücke mit den Nachbarn zu teilen, zumal diese offenbar aus ebenfalls gutbürgerlichem Hause sind, und gebietet dem Austeilen erst Einhalt, wenn sie erfährt, daß es im Dorf nichts mehr zu kaufen gibt.

Die in kurzen Kapiteln ineinandergefügten Geschichten von Familien- und Einzelschicksalen auf der Flucht könnten ein nettes Bouquet ergeben. Die Erzählerin Irène Némirovsky versteht aber die Kontraste und Abstände dieser Geschichten so zu setzen, daß aus jedem Detail Geschichte weht. Die Schicksale kommen miteinander kaum in Berührung - in den späteren, ungeschriebenen Romanteilen hätten sie einander dann wahrscheinlich gekreuzt. Nur der Ästhet Langelet wird beim Nachtspaziergang vom Kotflügel eines Autos erfaßt, in dem eine hübsche Frau sitzt und flucht: "Was für ein Pech, nein, was für ein Pech!" Es ist die Tänzerin Arlette Corail, der wir zuvor in einem Landgasthof des Allier beim Schminken begegnet sind, als gerade die deutschen Truppen einzogen: Sie hatten Appetit, "waren jung, lebendig, sie waren die Sieger!".

Es hätte auch anders kommen können. Überall herrscht jene absurde Notwendigkeit des Zufalls, die das Einzelverhalten ins Kleine, Kleinliche und selten Boshafte verzerrt. Dem Bankangestelltenpaar Michaud will nicht einmal das Verlassen von Paris gelingen, dessen verschollener Sohn Jean-Marie lernt indessen als schwerverletzter Frontsoldat auf einem Bauernhof das wohlige Glück des Fatalismus kennen. Und der von der Schwiegertochter in der Hektik der Zwischenetappen auf dem Land schlichtweg vergessene alte Péricand diktiert mit schon wirrem Geist inkognito dem herbestellten Notar sein Testament, das mit den Worten anfängt: "Wenn der Krieg zu Ende sein wird . . ." Er glaubt sich in jenem anderen Krieg, der 1918 zu Ende ging, ihm zwei Söhne geraubt und sein Vermögen verdreifacht hatte. Dieser Krieg jedoch ist schon vorbei, das ist ja das Drama.

Im zweiten Romanteil wird dieses Drama des glanzlosen Widerstandskampfs unter den Bedingungen der Okkupation gezeigt. Es ist ein Kampf nicht des Bombenlegens und Fallenstellens, sondern des Murrens, Bangens, Stichelns, Erduldens und auch des wirren Verlangens zwischen französischen Frauen und deutschen Soldaten in Bauern- oder Bürgerstuben. Dieser Roman vermittelt einen Blick auf jene Jahre. Frei von der inzwischen eingeschliffenen Geschichtsperspektive auf die muffige Obsession Vichys, Blutdramen zu vermeiden, macht er diese Zeit nachvollziehbar, wenn auch keineswegs sympathischer.

Irène Némirovsky hatte ihre enorme, mehr an Tolstoi und Balzac als an den Techniken ihres Jahrhunderts sich messende Erzählbegabung schon lange vor dieser "Suite française" unter Beweis gestellt. Im Alter von sechsundzwanzig Jahren war sie 1929 mit dem Roman "David Golder" berühmt geworden. Weitere Romane und Erzählungen folgten, darunter ein Jahr später schon "Der Ball", eine subtil die diabolische Beziehung von Mutter und heranwachsender Tochter im Pariser Bürgermilieu ausleuchtende Skizze, die nun ebenfalls in neuer deutscher Ausgabe erschienen ist. Beide Bücher sind magistral übersetzt: geradezu eine Aufforderung an alle Liebhaber großer Erzählliteratur, in ihren Regalen reichlich Platz für diese viel zu schnell vergessene Autorin freizuräumen.

Irène Némirovsky: "Suite française". Roman. Aus dem Französischen übersetzt von Eva Moldenhauer. Albrecht Knaus Verlag, München 2005. 511 Seiten, geb., 22,90 [Euro].

Irène Némirovsky: "Der Ball". Novelle. Aus dem Französischen übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Claudia Kalscheuer. Zsolnay Verlag, Wien 2005. 99 S., geb., 12,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Was in der Eingangsszene dieses Buchs aus Dachstuben, Kellern, Salons, Pappelalleen, Metrogängen, Kinderbetten sich anbahnt, haben wir noch nie so gelesen. Der große Roman über die Stunde Null nach der Niederlage, diesseits von Heroismus und Verrätertum, über das Porzellangeschirreinpacken in Bürgerwohnungen, das Bündelschnüren auf Holzkarren, das Chaos auf den Bahnhöfen, das letzte Champagnerglasheben in der Vorstadtvilla, das Fliehen auf verstopften Landstraßen im Luxuswagen oder zu Fuß, die heillos überfüllten Landgasthöfe, in denen das Volk über Sozialunterschiede hinweg murrend zusammenrückt, über die Bombenhagel auf endlose Fluchtkolonnen, bei denen Leichen mit aufgerissenen Mündern zurückbleiben und die Frauen im Davonrennen ihre Kinder wie sperrige Pakete wegwerfen - dieser Roman, glaubten wir, existiert nicht. Hier ist er. Verfaßt nicht von einem Nachgeborenen, der sich rückblickend in diese Realität hineinarbeitete, sondern aus unmittelbarer Anschauung von einer damals berühmten Autorin, die als Jüdin aber schon nicht mehr publizieren durfte und dennoch unermüdlich schrieb. Das Land auf der Flucht vor den Deutschen aufs neue verlassen mochten die siebenunddreißigjährige russische Emigrantentochter und ihr Mann Michel Epstein nicht mehr. Ihre beiden Töchter hatten sie vorsorglich schon in Obhut gegeben. "Ich habe meinen Füller verloren, doch es gibt auch noch andere Sorgen wie z. B. drohendes Konzentrationslager", notierte die Autorin im Juni 1941. Ein Jahr später verschwand sie in Auschwitz.

Das Manuskript dieses auf fünf Teile angelegten Monumentalromans, an dem Irène Némirovsky bis zu ihrer Verhaftung schrieb, verwahrten ihre beiden Töchter bis vor kurzem ungelesen, halb in schmerzender Verdrängung, halb in der Annahme, es seien nur Arbeitsnotizen. Das Erscheinen der beiden vorliegenden Teile von "Suite française", "Sturm im Juni" und "Dolce", war dann vor einem Jahr in Frankreich eine Sensation.

Dargestellt wird ein Frankreich der Bürger, Kleinbürger, Arbeiter, Bauern, der Großfamilien und dandyhaften Einzelgänger, die mit viel spontanem Überlebensinstinkt und wenig ideologischer Voreingenommenheit auf den Einmarsch der deutschen Truppen und auf die Okkupation reagieren. Es ist das Frankreich diesseits der Legenden von Résistance und Okkupation. Kleinmut, Opportunismus, Doppelmoral, Unschuld, durchtriebener Lebenswille treten desto schriller hervor, je weniger die Autorin urteilt. Sie beschreibt detailgenau - wie die Katze der Pariser Bürgerfamilie Péricand mit einem Stück Fisch voller Gräten zwischen den Zähnen, während die Familie sich gerade bestürzt zu den Abendnachrichten um das Radio schart, zögert, den Fisch zu verschlucken oder auszuspucken, und wie dieselbe Katze später auf irgendeinem Scheunendach die Explosion der nahen Pulverfabrik mit ansieht, mit wiehernden Pferden und einer Kuh, die brüllend vor Schmerz einen brennenden Heuballen von den Hörnern zu schütteln sucht.

"Die armen Leute! Was müssen sie alles mitmachen!" sagen die Dorfbewohner angesichts der endlosen Flüchtlinge, denen sie kein Obdach bieten können, während sich für sie selbst im Grunde wenig ändert: "Die Tage würden vergehen und die Soldaten kämpfen, der Eisenwarenhändler in der Hauptstraße und Mademoiselle Dubois, die Kurzwarenhändlerin, würden weiterhin ihre Töpfe und ihre Bänder verkaufen, in der Küche ihre warme Suppe essen, am Abend das kleine Holzgatter schließen, das ihren Garten vom Rest der Welt trennte."

Genauso denkt auch der Ästhet Langelet, wenn er nach ein paar Wochen Herumirren im Auto durch Frankreich zurück in Paris sein Porzellangeschirr unversehrt wieder auspackt. Wozu fliehen vor den Deutschen? Die Heilige Schrift ist unvollständig, scheint ihm, sie hätte hinzufügen müssen, daß nach der Sintflut die Menschen wie vorher Häuser bauen, heiraten, essen und trinken. "Die Zukunft wird sein, wie sie sein wird", denkt er. Sein Geld ist in Amerika, und zum Glück ist er weder Jude noch Freimaurer: "Er hatte sich nie um Politik gekümmert, und er sah keinen Grund, warum man ihn nicht in Ruhe lassen sollte, ihn, einen ruhigen, völlig harmlosen armen Mann, der niemandem etwas zuleide tat."

Ganz anders denkt die bürgerliche Madame Péricand, die mit Schwiegervater, Amme und Kindern auf der Flucht nach Südfrankreich ist. Im übervollen Landgasthof hält sie ihre Kinder an, dem Gebot christlicher Nächstenliebe gemäß die Gerstenzuckerstücke mit den Nachbarn zu teilen, zumal diese offenbar aus ebenfalls gutbürgerlichem Hause sind, und gebietet dem Austeilen erst Einhalt, wenn sie erfährt, daß es im Dorf nichts mehr zu kaufen gibt.

Die in kurzen Kapiteln ineinandergefügten Geschichten von Familien- und Einzelschicksalen auf der Flucht könnten ein nettes Bouquet ergeben. Die Erzählerin Irène Némirovsky versteht aber die Kontraste und Abstände dieser Geschichten so zu setzen, daß aus jedem Detail Geschichte weht. Die Schicksale kommen miteinander kaum in Berührung - in den späteren, ungeschriebenen Romanteilen hätten sie einander dann wahrscheinlich gekreuzt. Nur der Ästhet Langelet wird beim Nachtspaziergang vom Kotflügel eines Autos erfaßt, in dem eine hübsche Frau sitzt und flucht: "Was für ein Pech, nein, was für ein Pech!" Es ist die Tänzerin Arlette Corail, der wir zuvor in einem Landgasthof des Allier beim Schminken begegnet sind, als gerade die deutschen Truppen einzogen: Sie hatten Appetit, "waren jung, lebendig, sie waren die Sieger!".

Es hätte auch anders kommen können. Überall herrscht jene absurde Notwendigkeit des Zufalls, die das Einzelverhalten ins Kleine, Kleinliche und selten Boshafte verzerrt. Dem Bankangestelltenpaar Michaud will nicht einmal das Verlassen von Paris gelingen, dessen verschollener Sohn Jean-Marie lernt indessen als schwerverletzter Frontsoldat auf einem Bauernhof das wohlige Glück des Fatalismus kennen. Und der von der Schwiegertochter in der Hektik der Zwischenetappen auf dem Land schlichtweg vergessene alte Péricand diktiert mit schon wirrem Geist inkognito dem herbestellten Notar sein Testament, das mit den Worten anfängt: "Wenn der Krieg zu Ende sein wird . . ." Er glaubt sich in jenem anderen Krieg, der 1918 zu Ende ging, ihm zwei Söhne geraubt und sein Vermögen verdreifacht hatte. Dieser Krieg jedoch ist schon vorbei, das ist ja das Drama.

Im zweiten Romanteil wird dieses Drama des glanzlosen Widerstandskampfs unter den Bedingungen der Okkupation gezeigt. Es ist ein Kampf nicht des Bombenlegens und Fallenstellens, sondern des Murrens, Bangens, Stichelns, Erduldens und auch des wirren Verlangens zwischen französischen Frauen und deutschen Soldaten in Bauern- oder Bürgerstuben. Dieser Roman vermittelt einen Blick auf jene Jahre. Frei von der inzwischen eingeschliffenen Geschichtsperspektive auf die muffige Obsession Vichys, Blutdramen zu vermeiden, macht er diese Zeit nachvollziehbar, wenn auch keineswegs sympathischer.

Irène Némirovsky hatte ihre enorme, mehr an Tolstoi und Balzac als an den Techniken ihres Jahrhunderts sich messende Erzählbegabung schon lange vor dieser "Suite française" unter Beweis gestellt. Im Alter von sechsundzwanzig Jahren war sie 1929 mit dem Roman "David Golder" berühmt geworden. Weitere Romane und Erzählungen folgten, darunter ein Jahr später schon "Der Ball", eine subtil die diabolische Beziehung von Mutter und heranwachsender Tochter im Pariser Bürgermilieu ausleuchtende Skizze, die nun ebenfalls in neuer deutscher Ausgabe erschienen ist. Beide Bücher sind magistral übersetzt: geradezu eine Aufforderung an alle Liebhaber großer Erzählliteratur, in ihren Regalen reichlich Platz für diese viel zu schnell vergessene Autorin freizuräumen.

Irène Némirovsky: "Suite française". Roman. Aus dem Französischen übersetzt von Eva Moldenhauer. Albrecht Knaus Verlag, München 2005. 511 Seiten, geb., 22,90 [Euro].

Irène Némirovsky: "Der Ball". Novelle. Aus dem Französischen übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Claudia Kalscheuer. Zsolnay Verlag, Wien 2005. 99 S., geb., 12,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

"Bücher, die Debatten lancieren, gibt es viele. Literarischen Rang jedoch erreichen dabei nur wenige - 'Suite française' ist eine dieser kostbaren Ausnahmen. Ein großartiger Epochenroman." Deutschlandradio Kultur

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

Ohne etwas über das Schicksal von Irene Nemirovsky zu wissen, lässt sich dieses Romanfragment, das zwischen 1941 und 1942 entstanden ist und bei seinem Erscheinen im letzten Jahr in Frankreich zur "Sensation" wurde, gar nicht begreifen, betont Ina Hartwig. Feierte die Autorin, deren Familie vor der Russischen Revolution aus Kiew floh, zunächst in Frankreich literarische Erfolge, wurde sie seit Oktober 1940 als Jüdin mit einem Veröffentlichungsverbot belegt, 1942 verhaftet und wenig später in Auschwitz ermordet, berichtet die Rezensentin. In ihrem Roman deckt Nemirovsky mit "brutalem Spürsinn"die "egozentrischen, feigen, deprimierenden" und dabei manchmal "unfreiwillig

Mehr anzeigen

komischen" Seiten Frankreichs während der Zeit der deutschen Besatzung auf. Dabei nehme sie bei keiner Bevölkerungsgruppe ein Blatt vor den Mund und räume mit dem Resistance-Mythos auf, wonach die allermeisten Franzosen sich gegen die Kollaboration gewehrt hätten. Sowohl die Bourgeoisie als auch die Aristokratie und die Künstler und Intellektuellen werden wegen ihres Egoismus' und Geizes und ihres Snobismus "so genüsslich wie gnadenlos" vorgeführt, stellt die Rezensentin fest. Das Werk ist wie eine Sinfonie auf fünf Teile angelegt, allerdings sind nur zwei Kapitel zu Ende geführt worden, die "weitgehend unverbunden nebeneinander stehen", erklärt Hartwig. Das erste Kapitel berichtet von der Besetzung von Paris und der Flucht der Stadtbevölkerung, die anhand von einigen wenigen Figuren geschildert wird, das zweite Kapitel erzählt vom Leben in einem besetzten Dorf, in dem sich eine junge französische Frau in einen Wehrmachtsoffizier verliebt. Hartwig findet es "beeindruckend", wie Nemirovsky den "Spagat aus Süffisanz und Charakterkunde, aus Provokation und Einfühlung" meistert. "Schockierend" findet sie dagegen, wie konsequent die Autorin ihre eigene Lebenssituation und die Gefahr, in der sie sich während der Niederschrift befand, ausspart. Insgesamt preist sie das Buch selbst in unvollendetem Zustand als "großartiges, bewegendes und überaus kluges" Werk, das auch eine "Herausforderung für die deutsch-französischen Beziehungen" heute darstelle.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Schließen

Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!

Eine Bewertung schreiben

Eine Bewertung schreiben

Andere Kunden interessierten sich für