Nicht lieferbar

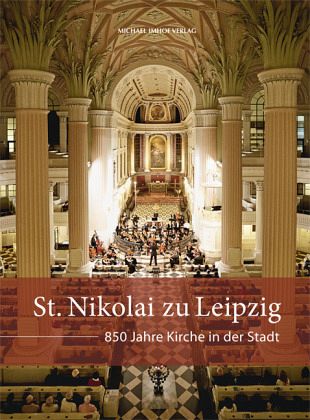

St. Nikolai zu Leipzig

850 Jahre Kirche in der Stadt

Herausgegeben: Kohnle, Armin

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Die Leipziger Nikolaikirche gehört zu den berühmtesten Kirchen Deutschlands. Ihr Name wird mit der friedlichen Revolution von 1989/90 für alle Zeiten verbunden bleiben. Im Leben der Stadt spielt sie als Pfarrkirche seit Jahrhunderten eine wichtige Rolle. 2015 kann auf eine 850-jährige Geschichte zurückgeblickt werden, die durch bauliche Veränderungen und konfessionelle Umbrüche, aber auch durch ein reiches gottesdienstliches, musikalisches und geistliches Leben gekennzeichnet war. St. Nikolai war eine der Wirkungsstätten Johann Sebastian Bachs und des Thomanerchors. Die Geschichte dies...

Die Leipziger Nikolaikirche gehört zu den berühmtesten Kirchen Deutschlands. Ihr Name wird mit der friedlichen Revolution von 1989/90 für alle Zeiten verbunden bleiben. Im Leben der Stadt spielt sie als Pfarrkirche seit Jahrhunderten eine wichtige Rolle. 2015 kann auf eine 850-jährige Geschichte zurückgeblickt werden, die durch bauliche Veränderungen und konfessionelle Umbrüche, aber auch durch ein reiches gottesdienstliches, musikalisches und geistliches Leben gekennzeichnet war. St. Nikolai war eine der Wirkungsstätten Johann Sebastian Bachs und des Thomanerchors. Die Geschichte dieser Kirche, ihrer Pfarrer und ihrer Gemeinde wird in dem sorgfältig illustrierten Band erstmals umfassend von den Anfängen im hohen Mittelalter bis in die Gegenwart präsentiert.