Nicht lieferbar

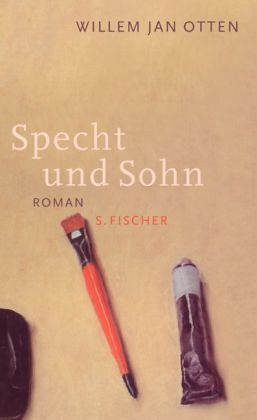

Specht und Sohn

Roman

Aus d. Niederländ. v. Helga van Beuningen

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Ein bekannter Maler erhält einen ungewöhnlichen Auftrag: das Porträt eines toten Jungen zu zeichnen. Der Vater des Jungen, ein reicher Industrieller, bietet ihm dafür eine hohe Summe. Der Maler weiß, dass er sich selbst übertreffen muss. Als er mit der Arbeit beginnt, kommen die Fragen: Wer war der Junge, warum ist er gestorben? Und warum holt der vermeintliche Vater nie das fertige Bild ab? Der Prozess des kreativen Schaffens verbindet sich mit den Fragen nach dem eigenen Leben, Intimität mit Öffentlichkeit und Lüge mit Wahrheit. Und das alles wird erzählt aus der Sicht der Leinwand...

Ein bekannter Maler erhält einen ungewöhnlichen Auftrag: das Porträt eines toten Jungen zu zeichnen. Der Vater des Jungen, ein reicher Industrieller, bietet ihm dafür eine hohe Summe. Der Maler weiß, dass er sich selbst übertreffen muss. Als er mit der Arbeit beginnt, kommen die Fragen: Wer war der Junge, warum ist er gestorben? Und warum holt der vermeintliche Vater nie das fertige Bild ab? Der Prozess des kreativen Schaffens verbindet sich mit den Fragen nach dem eigenen Leben, Intimität mit Öffentlichkeit und Lüge mit Wahrheit. Und das alles wird erzählt aus der Sicht der Leinwand - verstörend, geheimnisvoll und hochliterarisch.