grausamen General Rache für den Tod seiner Eltern zu nehmen. Und einem anderen Kind wird in der chinesischen Kulturrevolution fast alles genommen, was ihm lieb ist: der Vater, Bücher, Bilder, Haustiere und die freundliche Nachbarin. Dieser Junge war Chen Jianghong selbst, der sich in seinem Buch "An Großvaters Hand" an seine Kindheit erinnert. Doch zumeist bleibt der Künstler in seinen Geschichten so klassisch-zeitlos wie in seiner Zeichentechnik: Tusche auf Reispapier oder Seide.

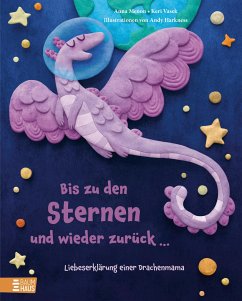

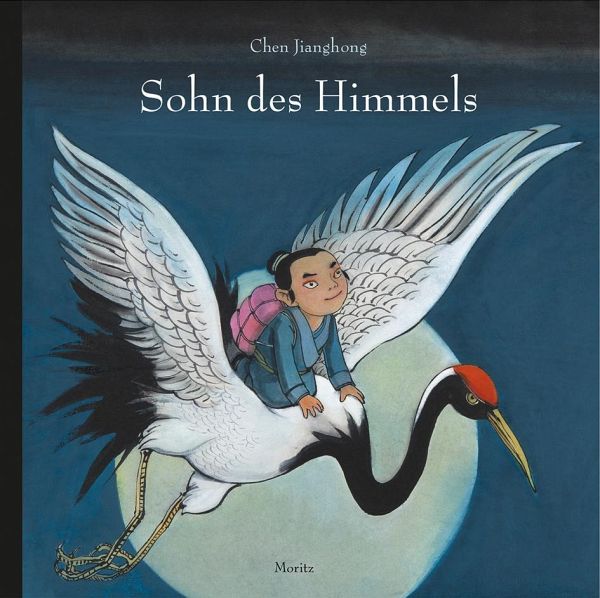

So auch in "Sohn des Himmels". Hier heißt das vom Schicksal geprüfte Kind Tian-Zi, gemeinsamer Sohn einer himmlischen Prinzessin und eines Irdischen, und in dieser Variante einer großen Liebe und Elternschaft zwischen den beiden Sphären ist das Glück des Zusammenseins nicht von Dauer: Als der Jade-Kaiser in seinem Palast des Himmels erfährt, dass seine Tochter Xian-Zi nicht nur heimlich auf die Erde hinabgestiegen ist und sich dort in einen Mann verliebte, sondern mit ihm auch ein gemeinsames Kind hat, schickt er Soldaten auf einem Drachen hinab, um die Prinzessin zurückzuholen. Als Xian-Zi ihrer Familie entrissen wird, ist ihr Sohn noch ein Baby. Als er in das Alter kommt, in dem Kinder Fragen stellen, lautet seine: "Warum haben alle Kinder eine Mutter, nur ich nicht?" Sein Vater und seine Großmutter, die ihm jeden Abend die Geschichte vom Himmelsweg erzählt hat, lassen ihn zu ihr gehen, wandern, Tag und Nacht, bis er am Meer nicht mehr weiterweiß.

Ein gewaltiger Kranich tröstet ihn und verspricht, ihn in der Früh - nicht die Nacht komme am Ende der Nacht, sondern die Morgenröte - mit in den Himmel zu nehmen. Doch auch diesmal währt das Wiedersehen mit seiner Mutter nur kurz, auch diesmal zürnt der Jade-Kaiser und reißt Xian-Zi und ihr Kind auseinander. Als er allerdings sieht, wie seine Tochter leidet, hat der Herrscher ein Einsehen und gestattet beiden, sich künftig einmal im Jahr zu sehen.

Schon in der knapp und schlicht erzählten Geschichte changieren vertraute Emotionen und fernöstliche Motive: Von Trennung und Sehnsucht, Ohnmacht und Entschlossenheit, einer übermenschlichen Anstrengung und übermenschlicher Hilfe am Ende der irdischen Kräfte erzählt Chen Jianghong mit Figuren, Szenen, Handlungen, die tief in der chinesischen Mythologie verwurzelt sind. Dort nimmt der Jade-Kaiser den Platz des Himmelsherrschers ein. Die Drachenreiter, der Himmelsweg, der Kranich als Himmelsvogel, die Mondküchlein, mit denen erst Xian-Zi ihrem Sohn und später der Jade-Kaiser seiner Tochter Zuneigung zeigt: Die Geschichte steckt voller taoistischer Referenzen, entfaltet ihren Zauber auch ohne deren Kenntnis.

Ihr Volumen, ihre Strahlkraft schöpft sie aus den Bildern: Gleich der Garten, in den die Prinzessin aus der Eintönigkeit des Himmels hinabfährt, nimmt auch den Leser gefangen. Auf der Wanderung des Knaben wechseln die Farben der Ebene, des Gebirges, des Waldes vor dem Meer immer mehr ins Trostlose, so dass der Auftritt des nicht etwa strahlenden, sondern gerade einmal mondfarbenen Kranichs etwas Erlösendes bekommt. Wobei das Tier in seinem Wesen unnahbar bleibt: Auch am Ende von dessen Kräften verlangt es dem Kind noch den Mut ab, dem fremden Wesen und seinem Angebot zu vertrauen.

Es bleibt eine märchenhafte Fremdheit zwischen den meisten der Figuren, Mutter und Sohn ausgeschlossen, und es bleibt eine Statik in der Entwicklung von Szene zu Szene. In ihrem Verhältnis zur Dynamik der Bilder findet der erwachsene Leser ein drittes fesselndes Spannungsverhältnis im "Sohn des Himmels", neben der Anlage der Geschichte und dem Spiel aus fremd und vertraut, aus flächiger Tuschezeichnung und feinem Strich der Bilder. Für kindliche Leser wird es schlicht ein bewegendes Buch sein.

FRIDTJOF KÜCHEMANN

Chen Jianghong: "Sohn des Himmels".

Aus dem Französischen von Tobias Scheffel. Moritz Verlag, Frankfurt am Main 2019. 44 S., geb., 18,- [Euro]. Ab 5 J.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.08.2019

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.08.2019