der Bundeswehr, katastrophenfreie Lehrjahre bei einem badischen Spitzenkoch und in einem Münchner Traditionshaus, bekam sein erstes Restaurant vom Vater im Elternhaus eingerichtet und für das zweite in Stuttgart fast wie aus heiterem Himmel einen Michelin-Stern; dazwischen gab es kulinarische Erweckungserlebnisse bei den Meistern der Haute Cuisine in Frankreich, vor allem bei Michel Guérard und Alain Chapel, und nebenbei absolvierte er eine TV-Karriere jenseits der Primetime und des nervtötenden Johannes B. Kerner.

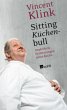

Vincent Klink ist also alles andere als der Glamourboy der deutschen Kochszene - und hat trotzdem eine aufregende Autobiographie geschrieben, deren Stärke gerade in ihrer Unaufgeregtheit liegt.

Klink erzählt die sechs Jahrzehnte seines Lebens frei Schnauze von der Leber weg, so, wie sie für ihn gewesen sind, so, wie er sie wahrgenommen hat, nicht mehr und nicht weniger. Diese radikale Subjektivität kann leicht schiefgehen, doch nicht bei ihm. Denn er selbst ist nie das Epizentrum seiner Autobiographie, sondern schlendert durch sie wie ein oft staunender, manchmal zweifelnder, immer schlagfertiger Beobachter. Seine Selbstironie schützt ihn vor jeder Selbstapotheose, seine Bescheidenheit hält den Deckel fest auf dem Gifttopf der Egomanie, ohne dass sich das Ganze aber in Beliebigkeit und Belanglosigkeit verliert.

Ganz im Gegenteil: Klink ist mit seinem Werdegang der fast beiläufige Zeuge für die erstaunliche Karriere der deutschen Küchenkunst in den vergangenen Jahrzehnten und gibt uns so bereitwillig, so unverkrampft Auskunft, dass wir bei ihm mehr darüber lernen als in jeder Monographie. Er hat alle Etappen am eigenen Leib erlebt: ein genussfreudiges Elternhaus in tiefster deutscher Provinz, in dem man der guten Hausmannskost einen Altar errichtete und der Schlachttag in der Waschküche immer ein Festtag war; die Verwüstungen der Esskultur durch die Industrialisierung der Nahrungsmittel, diese fürchterliche Tyrannis von Maggi und Dosenravioli während der Wirtschaftswunderzeit; das erste, zarte Knospen der deutschen Spitzenküche, immer inspiriert von ihren französischen Kollegen; später den Siegeszug der zweiten Generation von Meisterköchen, dazu Glanz und Gloria, Irrungen und Wirrungen der Nouvelle Cuisine; schließlich die Rückbesinnung auf eine Regionalküche auf höchstem Niveau, die Klink in seinem Stuttgarter Restaurant "Wielandshöhe" lustvoll zelebriert. Er war immer dabei, stand immer am Herd, hat alles genau beobachtet und derart pointiert aufgeschrieben, dass man am Ende des Buchens bei einem imaginären Kellner am liebsten einem Nachschlag verlangen möchte.

Klink ist ein Lustmensch, dessen Genusssucht glücklicherweise nicht beim Essen endet. Die Sprache liebt er nicht weniger als seine Blutwürste und schreckt vor keiner semantischen Deftigkeit zurück; wie könnte es bei einem bekenndenden Kuttelfanatiker auch anders sein. Sein Stil ist so barock wie seine Statur, sein Metaphernhunger so mächtig wie sein sonstiger Appetit, seine Lakonie unerschütterlich genug, um das Pathos an der kurzen Leine zu halten - man merkt bei jedem Satz, dass sich Klinks literarische Erfahrung nicht auf den Umgang mit Buchstabensuppe beschränkt, dass er vielmehr seit Jahren gastrosophische Schriften herausgibt, darunter gemeinsam mit Wiglaf Droste das kulinarische Kampfblatt "Häuptling eigener Herd". Und man ist sehr dankbar dafür, dass ihm der Sarkasmus völlig fremd ist, mit dem viele schreibende Köche ihre Bücher verwürzen.

Klink scheint mit sich, seinen Töpfen und der Welt vollkommen im Reinen zu sein und schafft es, sogar ein Panoptikum von ottodixscher Dekadenz, wie er es als Jungkoch im Münchner "Restaurant Humplmayr" erlebte, mit fatalistischer Komik statt missmutiger Menschenverachtung zu beschreiben: "In der Nähe der Bar war grundsätzlich für einen steinreichen Baron serviert. Baron S. war immer in Begleitung seines Hündchens. Der Pudel knabberte zum Déjeuner Hasenrücken auf Sterlingsilber. Täglich. Abends war der schrille Privatier von schwerbehangenen Halbweltdamen umgeben oder feierte, quietschend froher Laune und mit riskant befestigtem Monokel, im Kreise äußerst leichter Bürschchen."

Verzichten muss man bei diesem unterhaltsamen Buch nur auf eines: auf das große Finale, den sechsstöckigen Käsewagen, der mit Pomp und Feuerwerk wie eine monströse Monstranz an den Tisch gerollt wird. Stattdessen enden Klinks Erinnerungen ganz lapidar, völlig unspektakulär, fast unvermittelt, ohne Schlussakkord eben - und nach einer Schrecksekunde des Magenknurrens begreift man, warum: Es ist noch gar nicht zu Ende. Wir sind erst beim Zwischengang. Vincent Klink hat für uns noch vieles in der Pfanne.

JAKOB STROBEL Y SERRA

Vincent Klink: "Sitting Küchenbull". Gepfefferte Erinnerungen eines Kochs. Rowohlt Verlag, Reinbek 2009. 224 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.01.2010

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.01.2010