stellen mag und Halt höchstens in dem findet, was über den Zeiten steht: der Natur im ungleichen Wechsel der Jahreszeiten, dem weiten Horizont des Nordmeers, dem mit nichts zu vergleichenden Licht der Weißen Nächte.

Der Solowjezki-Archipel liegt rund 160 Kilometer südlich des Polarkreises im Weißen Meer. Sechs Inseln häufen sich dort zwischen Kola und Karelien, eine von ihnen, die Solowki-Insel, ist ständig von etwa tausend Menschen bewohnt. Kultiviert von Mönchen, die hier eine der großartigsten Klosteranlagen überhaupt geschaffen haben, diente die Insel seit 1718 als Gefängnis. 1923 wurde dort der erste sowjetische GULag eingerichtet, der bis 1939 bestand. Erst unter Gorbatschow konnte das religiöse Leben im Kloster offiziell wieder stattfinden.

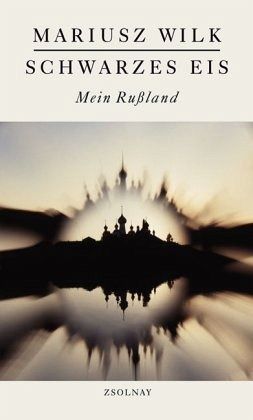

Der polnische Journalist Mariusz Wilk, einst Pressesprecher der Gewerkschaft "Solidarnosc", lebt seit 1993 auf den Solowjezki-Inseln. Sein 1998 im Original publiziertes Buch über die abgelegene Region, ihre Bewohner und ihre Landschaft liegt inzwischen auch auf deutsch vor. Es ist eines jener Werke, die irgendwo zwischen längerer Reisereportage und Geschichtsdarstellung angesiedelt sind, dabei die Vorzüge beider Gattungen verbinden und vor allem ohne die geringste Anstrengung die Notwendigkeit vermitteln, sich nun gerade dieses Winkels der Erde leidenschaftlich anzunähern: "Schwarzes Eis" ist ein überwältigendes Dokument von Wilks Hingabe an die Solowjetzki-Inseln.

Die entlegene Region erinnere ihn an einen Edelstein, leitet Wilk sein Buch ein: "Wie lange du ihn auch betrachtest, er verändert sich ständig, bricht das Licht, läßt seinen Schliff spielen. Es genügt, ein wenig an der Fabel zu drehen, die Akzente zu ändern, die Gedankengänge neu zu ordnen, und gleich nimmt das Ganze eine neue Bedeutung an - schimmert in anderen Farben."

Das ist weit mehr als nur eine Metapher. Denn Wilks Bericht, der Historisches und Soziologisches ebenso einbezieht wie eine ganze Reihe von feinen Porträts, steht spürbar im Bann der Farbenpracht, die der meist kühle Archipel demjenigen offenbart, der sich auf den Wechsel im Jahreslauf einläßt, der Monate dort verbringt, wo sonst nur Pilger oder Touristen für einen kurzen Aufenthalt kommen und die Ansässigen nicht selten darüber nachdenken, den unwirtlichen Ort endgültig zu verlassen.

Besonders im zweiten, etwa achtzig Seiten langen Teil von "Schwarzes Eis", der eine 1995 unternommene Bootsfahrt nach Kap Kanin beschreibt, gibt sich Wilk den Farben hin, die ihm dort begegnen: "Wir überqueren die Rinne der Wolosowa und kommen in die Tundra. Von hier aus geht es hundert Werst durch ein Land, das aussieht, als wäre es nicht von dieser Welt. Feuchtwiesen mit blühenden Moltebeerensträuchern, Felder mit wildem Sauerampfer und scharfen Gräsern, undurchdringliches Salweidendickicht, Gruppen von Zwergbirken, Kuppen, bedeckt mit Flechten von Rentiermoos, Täler voll graubraunem Schlamm, Seen wie tote, vom Alter schwarz gewordene Spiegel, und überall Bruchstücke von Raketen. Die ganze Tundra übersät von Raketentrümmern, oft von riesigem Ausmaß und grellfarben: metallisches Orange, Giftgelb, Phosphorrot. Vor dem Hintergrund der ruhigen Farben, wie sie die Natur im Norden kennt, tun diese Farbtöne in den Augen weh. Verwirren die Sinne."

In seinem Buch wolle er Rußland "wie einen Wassertropfen unter dem Mikroskop" beobachten, schreibt Wilk und faßt in dieses Bild die Absichten und Grenzen seiner Methode sehr einleuchtend: Indem er einen kleinen Ausschnitt wählt, den er aber dafür im Detail betrachtet, sagt er so viel und so wenig über das Imperium wie ein Wassertropfen über das Meer. Und indem er einen speziellen Mikrokosmos wählt, der viel von dem in sich birgt, was sich im Makrokosmos wiederfinden läßt, ist seine Sicht auch für das allgemeine Verständnis Rußlands hilfreich.

Denn dies vor allem ist Wilks Anliegen, dazu möchte sein Buch beitragen, heißt es implizit in einem Exkurs über das Bild Rußlands im Westen seit der Neuzeit: "Weder damals noch heute bemühten sich die Menschen des Westens, die russische Wirklichkeit von innen heraus zu begreifen, das heißt, Rußland mit den Augen eines russischen Menschen zu sehen und erst dann das Gesehene in die eigene Sprache zu übertragen und dabei die Proportionen zu wahren. Leider betrachten die Menschen des Westens Rußland stets von außen, aus der Sicht Europas, und fügen das Gesehene in ihre eigene Ordnung ein."

Wilk läßt Gestrandete zu Wort kommen und Fromme (viele seiner Nachbarn von Solowki sind beides), Jäger und Matrosen, Hoffnungslose und heillos Verstrickte. Er hält sich zurück, beobachtet, referiert und ist in gerade dem Maß distanziert, das man braucht, um nicht mehr fremd und doch noch nicht an die Dinge gewöhnt zu sein, um sie noch in ihrer Eigenheit wahrzunehmen.

So teilt sich jeder Gang durch den Morast der sommerlichen Inseln sinnlich mit, der anbrechende Morgen über dem Meer besitzt in Wilks Beschreibung einen ganz eigentümlichen, spröden Glanz. Auf einmal meint man zu verstehen, was den polnischen Autor in diese Gegend verschlagen hat. Und was ihn dort hält.

TILMAN SPRECKELSEN

Mariusz Wilk: "Schwarzes Eis". Mein Rußland. Aus dem Polnischen übersetzt von Martin Pollack. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2003. 286 S., geb., 21,50 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.09.2004

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.09.2004