Nicht lieferbar

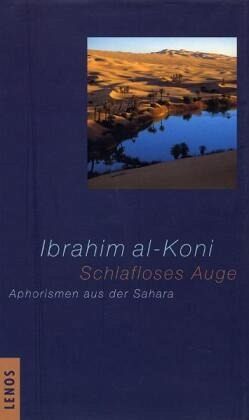

Schlafloses Auge

Aphorismen aus der Sahara. Ausgew. u. aus d. Arab. v. Hartmut Fähndrich

Herausgegeben: Fähndrich, Hartmut;Übersetzung: Fähndrich, Hartmut

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

'Wo es Wasser gibt, da scharen sich die Menschen, und wo sich die Menschen scharen, da entflieht die Freiheit.''Die Bäume leben mit der Ankunft des Frühlings auf, während wir trotz der Ankunft des Frühlings sterben.'Grosse Gedanken in einen kleinen Satz zu packen, eine potentiell ausführliche Erörterung in wenige Worte zusammenzufassen - das ist die Kunst des Aphorismus.Es ist eine Kunst, in der sich Ibrahim al-Koni, der Autor aus der Sahara, für den die Wüste die Welt ist und die Welt sich aus Gegensätzen aufbaut, seit Jahren übt. Inzwischen hat er neun Bände mit Aphorismen veröff...

'Wo es Wasser gibt, da scharen sich die Menschen, und wo sich die Menschen scharen, da entflieht die Freiheit.''Die Bäume leben mit der Ankunft des Frühlings auf, während wir trotz der Ankunft des Frühlings sterben.'Grosse Gedanken in einen kleinen Satz zu packen, eine potentiell ausführliche Erörterung in wenige Worte zusammenzufassen - das ist die Kunst des Aphorismus.Es ist eine Kunst, in der sich Ibrahim al-Koni, der Autor aus der Sahara, für den die Wüste die Welt ist und die Welt sich aus Gegensätzen aufbaut, seit Jahren übt. Inzwischen hat er neun Bände mit Aphorismen veröffentlicht. Sein Werk umfasst damit verschiedene Prosagattungen von sehr unterschiedlicher Länge: Neben mehrteiligen Romanen von mehreren Hundert Seiten hat al-Koni zahlreiche Kurzromane, ausserdem Erzählungen und Essays und eben Aphorismen geschrieben.Der Band "Schlafloses Auge" enthält eine Auswahl von Aphorismen zum Thema Natur - Wüste, Wasser, Baum, Felsen, Meer, Feuer, Wind - und ist illustriert mit farbigen Fotos des französischen Fotografen Alain Sèbe, der mehrere Bildbände über die Sahara und die Kultur der Tuareg publiziert hat, und seines Sohnes Berny.