Kulthandlungen sinnlos: Sechzehnjährigkeit bedeutet Auserwähltheit.

Ein anderes Mysterium bildet nach wie vor der Tod. Lastwagen zum Beispiel tragen zu seinem Verständnis wenig bei. Deshalb gibt es Totenkulte, Mausoleen und Friedhöfe. Auf Alissa, die ihren Vater durch einen Verkehrsunfall verlor, übt der Tod eine Sogkraft aus, die sogar dichte weihnachtliche Schneedecken durchdringt. Als das Mädchen mit seiner Freundin in der Heiligen Nacht das Grab des Vaters sucht, um eine Kerze dort aufzustellen, stürzt sie durch die Decke einer Gruft. Mit diesem Zwischenfall beginnt ein außergewöhnlicher literarischer Abstieg in die Unterwelt, der Totenreich und Teenagerwelt als Paralleluniversen zusammenschließt.

Dabei fällt der Roman, obwohl er gekonnt auf die kranke Schönheit eines Edgar Allan Poe oder den kalten Schrecken eines Stephen King zurückgreift, kaum in die Gattung der Gruselbücher. Eine rätselhafte Purpurpflanze wächst aus dem Deckel eines weißen Kindersarges hervor, ein rotes Kätzchen mit gebrochenem Genick läuft durch den Schnee. Doch die höheren Wesen, für welche Alissa nach dem Ereignis einen sechsten Sinn im Sinne von Bruce Willis entwickelt, stellen in ihren Mänteln und T-Shirts eher jenseitige Zivildienstleistende dar als eine dunkle Bedrohung. Drvenkar unterwirft die metaphysischen Einsatzkräfte, in den Augen Normalsterblicher als Raben unterwegs, zum Teil den Gesetzen der Physik und mietet sie in einer alten Villa am Wannsee ein. Fast scheinen die Todesbotschafter Elia und Aren, wenn sie wieder einmal einen dringenden Ruf nach Wilmersdorf empfangen, sogar einem abgeklärten Berliner "Tatort" zu entstammen.

Als eigentliches Traumpaar faßt der Roman jedoch Alissa und ihre lesbische Freundin Evelin in den Blick und stellt das altbewährte Bündnis von gezügeltem Wahnsinn und abenteuerbereiter Skepsis noch einmal auf die Probe, um ihm zum Schluß eine völlig überraschende Drehung zu geben. Nicht nur zwischen den beiden Mädchenköpfen schaltet Drvenkar hin und her wie mit einer allwissenden Fernbedienung, auch die Nebenrollen stellt er immer wieder auf Empfang und setzt sie als Ich-Erzähler ein - vor allem Alissas ehemaligen Freund Simon, der als klassischer Macker den Verfolgerpart übernimmt und dabei selbst ins unsichtbare Gravitationsfeld des Todes gerät.

Das Eintauchen in die unterschiedlichen Bewußtseinsströme dient bei Drvenkar nicht bloß der erzählerischen Erfrischung - denn seine Figuren sehen durch ihre Augen ja tatsächlich nicht dieselbe Welt. Ähnliches gilt für die Temperaturverhältnisse: Ein einheitliches Wärmebild des Romans, der in der eisigsten Winterkälte Hitzewallungen freisetzt, wäre unmöglich zu erstellen. Die beunruhigende Spannung dieser Jugendgeschichte rührt vielmehr gerade daher, daß kein gemeinsamer Satz von Sinnesdaten mehr zur Verfügung steht, um Alissa in die Welten ihrer Stiefväter, Mütter und Exfreunde einzubinden.

Andererseits bettet Drvenkar Alissas Spurensuche im Jenseits behutsam in eine verschneite Winterferienkulisse ein, von keinen verbindlichen Zeitzonen zerschnitten. Selbst die Sterbewächter trinken in ihrer gemütlichen Wohngemeinschaft Tee mit Orangengeschmack - eine vertraute Lebenswelt im Tode. Halt böte außerdem jene Jugendlichkeit, welche die Jungs am Nachmittag zum Kiffen und Videogucken verpflichtet, während die Mädels mit Duftlampen am Wannenrand Bäder nehmen oder wichtige Telefonnummern auf ihre Handrücken kritzeln. Doch wahre Sechzehnjährigkeit geht eben über die Magnetkraft von Milieus und Lebensstilen hinaus. Und am traurig-schönen Ende von Zoran Drvenkars Geschichte hängt alles von der Frage ab, ob der Leser Alissas Augen Glauben schenkt.

ANDREAS ROSENFELDER

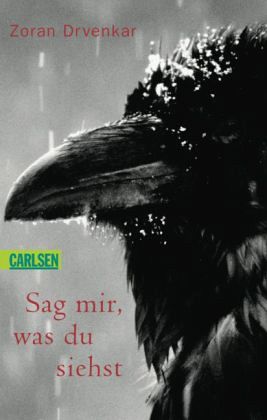

Zoran Drvenkar: "Sag mir, was du siehst". Carlsen Verlag, Hamburg 2002. 192 S., geb., 14,- [Euro]. Ab 12 J.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.12.2002

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.12.2002