schlechtere für Loerke. Nur einmal, 1934, an seinem Fünfzigsten, schien das Blatt sich zu wenden. Der Jubilar, der als S.Fischer-Lektor den Prominenten ihre Manuskripte korrigierte, wurde mit Artikeln und Glückwünschen überhäuft. Gerhart Hauptmann nannte ihn "treu wie Gold" und ließ ihm aus dem Adlon Champagner schicken. "Der Ruhm ist ungeheuer", schrieb Loerke überglücklich ins Tagebuch: "Ich muss nun die Überzeugung behalten, dass meine Verse nicht untergehen werden, bevor sie ihre Wirkung getan haben." Freilich waren vom eben erschienenen Gedichtband "Der Silberdistelwald" ganze vierhundert Stück abgesetzt, die Hälfte davon Freistücke. Doch Loerke lebte in der Hoffnung: "Ob gehört, ob nie gelesen, / Hat nichts über uns entschieden." Das letzte Gedicht schrieb er drei Tage vor seinem Tod im Februar 1941.

Nach 1945 gab es immer wieder Versuche, dem Dichter zur angemessenen Würdigung zu verhelfen. Wilhelm Lehmann warb unermüdlich für den Freund und Kollegen. Der Suhrkamp Verlag brachte eine zweibändige Werkausgabe, später auch Sammelbände der Gedichte; zuletzt in den achtziger Jahren. Seither: Stille. Höchste Zeit also für einen neuen Versuch, Loerke seinen Platz im Bewusstsein der Gegenwart zu verschaffen.

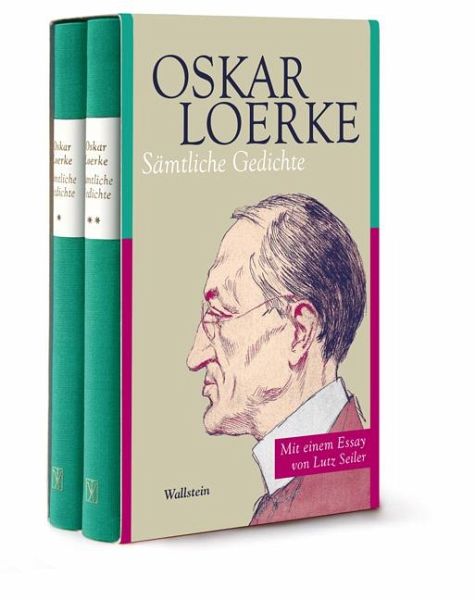

Uwe Pörksen und Wolfram Menzel haben Loerkes "Sämtliche Gedichte" in zwei - auch dank Mitteln der Wüstenrot-Stiftung - schön gemachten grünen Bänden gesammelt und einen jungen Dichter für die Einleitung gewonnen. Lutz Seiler, der im Wilhelmshorster Huchel-Haus lebt, ist selbst ein Lyriker von Landschaft und Natur. Er scheint berufen, Loerke aus der naturmagischen Ecke herausholen und als Dichter einer "dingegroßen Welt" zu verstehen, wie Loerke sich selbst sah. Ihm fallen in seiner sensiblen Lektüre vor allem die Bäume und Wälder auf - eben Loerkes "Der Wald der Welt": "Eine Parallelwelt, in der alles gefunden werden kann, Musik, Lektüre, Geschichtsschreibung, die eigene Stimme sogar und daneben auch Güte und eine Gnade."

Loerke gehört zu den Dichtern, für die die poetologische Reflexion ebenso wichtig war wie das Gedichteschreiben selbst. So enthält die Ausgabe neben sämtlichen Gedichten so berühmte Essays wie die Akademie-Rede "Formprobleme der Lyrik" (1928) und den Rundschau-Aufsatz "Meine sieben Gedichtbücher" (1936). Der erste Text erschien in der NS-Zeit noch einmal als "Das alte Wagnis des Gedichts". Er musste sich merkwürdige sprachpuristische Eingriffe gefallen lassen. So wurde "Polemik" durch "Streit" ersetzt, "Vision" durch "Einschau" oder "Nomenklatur" durch "Rufnamen". Der schöne und lapidare Kernsatz einer modernen Poetik "Es gibt in der Lyrik keine anderen Probleme als Formprobleme" wurde zeitkonform aufgeweicht zu "In der Lyrik zeigen sich alle Lebensfragen als Fragen der Form". Die Ausgabe bringt die unverfälschten Originale und verweist auf solche Details im knappen, überaus nützlichen Anmerkungsapparat.

Sie dokumentiert zudem in einer Zeittafel Loerkes Vita, vor allem die "Jahre des Unheils", wie sein Tagebuch die Jahre der Naziherrschaft nannte. 1933 wurde Loerke aus dem Amt des Sekretärs der Preußischen Akademie entfernt. Auf Wunsch Samuel Fischers, der um seinen Verlag fürchtete, unterzeichnete er das sogenannte "Treuegelöbnis vor dem Führer". Trauer, Scham, Depression waren die Folge. In seinem Testament bat er die Freunde darum, jeder Behauptung entgegenzutreten, er sei an einer Krankheit und nicht an den politischen Zuständen gestorben. Auf den November 1940 datierte er seinen stoischen "Leitspruch": "Jedwedes blutgefügte Reich / Sinkt ein, dem Maulwurfshügel gleich. / Jedwedes lichtgeborne Wort / Wirkt durch das Dunkel fort und fort."

Vielleicht sollte der mit Loerke weniger vertraute Leser mit dem Spätwerk beginnen, mit dem "Steinpfad", dem "Kärntner Sommer", den Gedichten der "Abschiedshand". Er findet dort einen ebenso zarten wie widerständigen Geist, der von seinem "Berge versetzenden Glauben" an Natur und Poesie spricht und seine geliebten "Zeitgenossen vier Zeiten" beschwört: Bach. Bruckner, aber auch Friedrich Rückert.

Der Loerke-Kenner hingegen stößt auf politische Töne von einer unvermuteten kompromisslosen Schärfe. In der Folge "Fegefeuer", die in den früheren Ausgaben fehlte, heißt es: "Ergrimme nicht, wenn nach den neusten Sitten / Dich Massenmörder gern erziehen wollen. / Nur sorge, daß sie unter deinen Tritten / Zur Hölle, kräftig angespieen, rollen."

Dieser derb-innige Herzenswunsch wurde Oskar Loerke erfüllt, freilich nicht zu seinen Lebzeiten. Anders steht es mit Loerkes Ruhm, für den er sich die denkbar diskreteste Form ersehnte. Lutz Seiler spielt darauf an, wenn er uns am Schluss seines einführenden Essays zum Erinnern animieren möchte. Es sind Zeilen aus Loerkes "Gedenkzeit": "Von einer bitteren Orangenschale / Ein wenig auf die Fingerkuppen reiben, / Man mags, mein eingedenk." Um diesen Geruch tief zu empfinden, muss man lange und genussvoll in dieser grün illuminierten und unerschöpflichen Gedichtausgabe gelesen haben.

HARALD HARTUNG

Oskar Loerke: "Sämtliche Gedichte".

Mit einem Essay von Lutz Seiler. Herausgegeben von Uwe Pörksen und Wolfgang Menzel. Wallstein Verlag, Göttingen 2010. 1076 S., 2 Bde., geb., 45,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 11.07.2011

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 11.07.2011