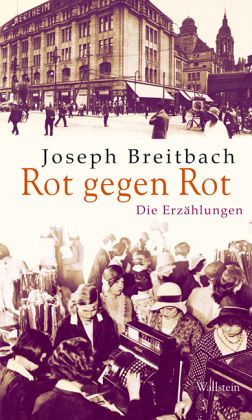

Rot gegen Rot

Die Erzählungen

Herausgegeben: Mettmann, Wolfgang; Plettenberg-Serban, Alexandra Gräfin von

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 2-4 Wochen

24,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Erstmals sämtliche Erzählungen Joseph Breitbachs in einem Band.»Du bist, mon cher ami, ein Erzähler von Gnaden«, befand Golo Mann in einem Brief an Joseph Breitbach, »und hättest in Deinem Leben wohl noch mehr erzählen sollen.« - In Breitbachs erstem Zyklus von Erzählungen, »Rot gegen Rot« (1929), tritt uns die Welt der Angestellten, wie sie Siegfried Kracauer nur wenig später beschreiben sollte, unmittelbar vor Augen. Diese Szenen aus dem Werktag der kleinen Leute waren aus ureigenster Anschauung entstanden, hatte Breitbach doch selbst mehrere Jahre in den Buchabteilungen großer...

Erstmals sämtliche Erzählungen Joseph Breitbachs in einem Band.»Du bist, mon cher ami, ein Erzähler von Gnaden«, befand Golo Mann in einem Brief an Joseph Breitbach, »und hättest in Deinem Leben wohl noch mehr erzählen sollen.« - In Breitbachs erstem Zyklus von Erzählungen, »Rot gegen Rot« (1929), tritt uns die Welt der Angestellten, wie sie Siegfried Kracauer nur wenig später beschreiben sollte, unmittelbar vor Augen. Diese Szenen aus dem Werktag der kleinen Leute waren aus ureigenster Anschauung entstanden, hatte Breitbach doch selbst mehrere Jahre in den Buchabteilungen großer Warenhäuser gearbeitet und dort Einblicke erhalten, deren plastische Schilderung ihn schließlich seine Stellung kosten sollte: Zu lebensecht waren wohl die Portraits des Personals geraten, von den Verkäuferinnen und verführten Lehrmädchen über den kommunistischen Liftjungen bis hin zum misstrauischen Direktor und dessen intrigierenden Stellvertreter. Eifersucht, Missgunst, Neid, Scheinheiligkeit, Betrug und Anmaßung werden hier in all ihren Facetten sichtbar, und doch bleibt der Ton immer leicht, ist die humorvolle Sympathie des Autors für seine Figuren in jeder Zeile spürbar. Max Brod lobte: »Die Tatsachen sprechen oft einen Argot, der gelernt sein will. Aus diesem Buch eines jungen Erzählers ist viel zu lernen.« - Neben »Rot gegen Rot« (1929) enthält der Band die Erzählungen aus »Die Rabenschlacht« (1973), die Erzählung »Lärm« und das Fragment »Clemens«.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.