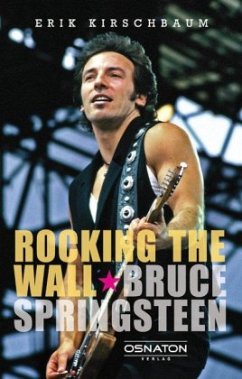

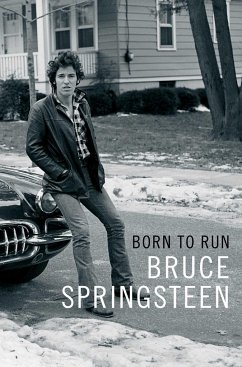

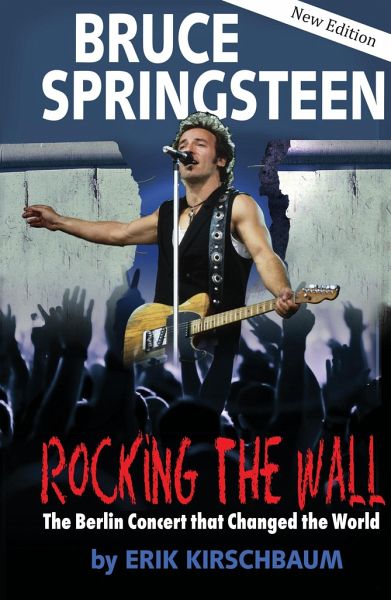

Rocking the Wall. Bruce Springsteen

The Berlin Concert That Changed the World. The Untold Story How the Boss Played Behind the Iron Curtain

Herausgegeben von Schweitzer, Eva

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

28,99 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

14 °P sammeln!

Rocking the Wall ist dem legendäre Bruce-Springsteen-Konzert in Ost-Berlin am 19. Juli 1988 gewidmet, das die Mauer erschütterte und die Welt veränderte. Erik Kirschbaum sprach mit dutzenden von Fans und mit Veranstaltern in Ost und West, darunter Jon Landau, Springsteens Manager und Freund. Er schildert Szenen hinter den Kulissen und Erinnerungen von Leuten, die dabei waren, er hat Presse und Fernseh-Aufzeichnungen ausgewertet und sogar die Bericht der Stasi, die das Konzert im Auge hatte. Das Buch begleitet den Leser auf eine unvergessliche Reise mit Springsteen durch die geteilte Stadt b...

Rocking the Wall ist dem legendäre Bruce-Springsteen-Konzert in Ost-Berlin am 19. Juli 1988 gewidmet, das die Mauer erschütterte und die Welt veränderte. Erik Kirschbaum sprach mit dutzenden von Fans und mit Veranstaltern in Ost und West, darunter Jon Landau, Springsteens Manager und Freund. Er schildert Szenen hinter den Kulissen und Erinnerungen von Leuten, die dabei waren, er hat Presse und Fernseh-Aufzeichnungen ausgewertet und sogar die Bericht der Stasi, die das Konzert im Auge hatte. Das Buch begleitet den Leser auf eine unvergessliche Reise mit Springsteen durch die geteilte Stadt bis zum dem Open-Air-Gelände in Berlin-Weißensee, wo der Boss, auf der Bühne, eine mutige Rede gegen die Mauer hielt, während ihm eine alle Rekorde brechende Zuschauermenge von mehr als 300.000 begeisterten jungen Ostdeutschen zujubelte.