Stiglegger mit dem Begriff Verführung meint: nicht das offensichtlich Erotische, das durchs Kino pulsiert, auch nicht die propagandistischen Techniken, die selbst ungeübte Augen meist schnell erkennen. Sondern den so alltäglichen wie schwer beschreibbaren Vorgang, beim Ansehen eines Filmes in ihn einzutauchen wie in einen Traum. Auf ihn reinzufallen, freiwillig die Lücken zu füllen, die die Inszenierung wie kleine Fallgruben offenlässt. "Ritual & Verführung" hat Stiglegger seinen großen Essay zum Thema genannt, eine ergänzte Version seiner Habilitationsschrift. Ein wissenschaftliches Filmbuch also, aber alles andere als entrückt.

Man könne Film nicht nur als soziologisches Gebilde, unter Aspekten von Genre oder Rezeptionsgeschichte betrachten, sondern auch als "seduktives System", schickt Stiglegger voraus - als Kunstwerk, das nach Regeln und Techniken gebaut ist, die in erster Linie auf die Verführung des Zuschauers abzielen. "Als Filmemacher ist man elementar auf Verführungsstrategien zurückgeworfen und beschäftigt sich ununterbrochen mit Manipulation", zitiert er Tom Tykwer, und das ist schon alles, was hier zur echten These taugt.

Stiglegger steht dem Neostrukturalismus nahe, liest das Kino mit Lacan und Baudrillard und hütet sich davor, ins konkret Wirkungsästhetische zu rutschen. Als Leser steht man am Ende zwar ohne knackige Erkenntnis da - der Witz des Buches ist jedoch, dass der Autor sich bei der akademischen Betrachtung immer wieder lustvoll von dem mitreißen lässt, was er doch sezieren soll. Von der Verführungsgewalt toller Filme.

Wahrscheinlich hat noch niemand so schön über die Strandszene aus "Das Piano" mit der klavierspielenden Holly Hunter und der tanzenden Anna Paquin geschrieben. Sharon Stones Verhör in "Basic Instinct" beobachtet Stiglegger adleräugig bis zum kleinsten Schattenwurf der Deckenbalken - und nein, auch er kann nichts erkennen zwischen den geöffneten Beinen. Wie die Filme uns immer wieder heranlocken, uns dann doch enttäuschen, damit wir nächstes Mal wiederkommen, das demonstriert er an einigen Beispielen grandios. Auch an der Auto-U-Bahn-Verfolgungsjagd aus "French Connection", die offenbar einzig den Zweck hat, den Zuschauer wieder zu ködern, nachdem in der halben Stunde davor nicht viel passiert ist.

Natürlich geht es vor allem um Filme, die man in dem Zusammenhang erwartet: "Apocalypse Now", "Blow Up", "Der letzte Tango in Paris", "Salò". Das vordergründig Narrative im Business-as-usual-Hollywood sei kein Widerspruch zur versteckten Verführung, betont Stiglegger, liefert mit "Gladiator" und "Titanic" aber leider zwei wenig überzeugende Beispiele. Und stellt erstaunlich demonstrativ die Beobachtung ans Ende, dass interaktive Formate aller Art dem seduktiven Charme des Kinos direkt widersprächen: "Dieses dialogische Prinzip funktioniert ausschließlich aufgrund des Widerstandes eines Artefakts, nicht aufgrund von seiner Formbarkeit." Was strenggenommen schon dann der Fall ist, wenn man mit der Pausentaste die Ereignisse einfrieren kann. Da liegt die Gemeinsamkeit zwischen Filmegucken und Achterbahn: Toll ist es vor allem, weil man nicht aussteigen kann. Ein Medium, zu dessen Bedingungen und Reizen es gehört, dass es den Nutzer zur Passivität verdammt - so gesehen klingt das irrsinnig unzeitgemäß. Nach zweieinhalb Stunden "There Will Be Blood" weiß man, wie es gemeint ist.

JOACHIM HENTSCHEL

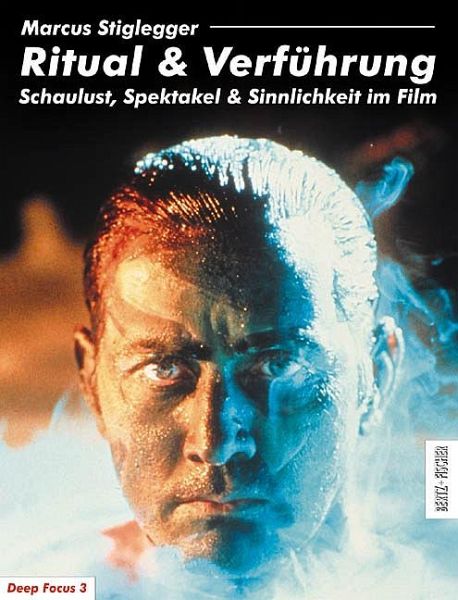

Marcus Stiglegger: "Ritual und Verführung. Schaulust, Spektakel und Sinnlichkeit im Film". Bertz + Fischer, Berlin 2007, 240 S., 165 Abb.,

25 Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.03.2008

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.03.2008