großen Fahrt aufbricht, entgegen: "Machen Sie Ihre Reise um die Welt, ich werde die Reise um meinen Garten machen."

Karrs Roman macht schon 1845 Gründe geltend, die auch in heutigen Debatten über Massentourismus und dessen Umweltfolgen bedenkenswert scheinen: "Unter welchem Himmelsstrich sie wohnen, auf welche Art und Weise sie sich kleiden oder nicht kleiden, die Menschen leben von vier oder fünf Leidenschaften, die immer die gleichen sind und die sich im innersten Kern nicht und in der Art und Weise nur sehr wenig unterscheiden." Gegen die Monotonie der weiten Welt macht Karr die Vielfalt im Nahen und Kleinen geltend, denn die Natur habe sich "bei den Blumen und den Insekten offenbar den merkwürdigsten und bezauberndsten Phantasien hingegeben". In 59 Briefen gibt der Erzähler Stephen dem Leser Einblick in den Mikrokosmos vor seiner Haustür, als Reisekleidung dient "ein alter Schlafrock aus schwarzem Samt". Das intellektuelle Gepäck ist seriöser, seine lateinischen und griechischen Klassiker beherrscht der stolze Gartenbesitzer; für Gelehrte hat er dennoch nur Spott übrig.

Alphonse Karr (1808 bis 1890), Sohn eines ausgewanderten bayrischen Komponisten, ist heute kaum mehr bekannt, dem informierten Leser vielleicht noch als Freund von Victor Hugo und Théophile Gautier - Letzterer hat Karr die zweifelhafte Ehre erwiesen, ihn als Drogenkonsumenten in "Die Opiumpfeife" (1838) auftreten zu lassen. Die französische Google-Seite spuckt vor allem Zitate und Sinnsprüche aus - in der Tat hat Karr einen ausgeprägten Sinn für griffige Formulierungen. Insofern war die Berufswahl Journalist keine schlechte, Karr hat sich als Chefredakteur von Le Figaro und als Herausgeber der Satire-Zeitschrift Les Guêpes einen Namen gemacht. Literarisch sticht der Roman "Sous les tilleuls" ("Unter den Linden", 1832) heraus.

"Reise um meinen Garten" ist ein Lesegenuss. Ob auf dem Bauch im Gras oder beim gemächlichen Flanieren am Bach, Karr hat zu Blumen, Bäumen, Pilzen, Insekten und Vögeln Spannendes, Anrührendes und Überraschendes zu erzählen. Ob die Jagdmethoden des Ameisenlöwen oder die Lebensgewohnheiten des Zirpkäfers, ob die Schönheit von Rosen oder jene der oft geschmähten Päonie - alles rückt er ins rechte Licht. Wissen und Kompetenz gehen über die eines Hobbygärtners weit hinaus; es überrascht kaum, dass Karr sein Geld später zeitweise mit Blumenhandel verdient hat. Mal sarkastische, mal rührende Anekdoten machen das Berichtete anschaulich oder sorgen einfach für Abwechslung.

Der Blick auf Pflanze und Tier bleibt ein menschlicher, und die Menschen sind auch hier das Interessanteste: Karr weiß von Vogeljägern und Tulpenfanatikern zu berichten, kennt antike Vorurteile über Bienen und den gelben Beifuß oder die Verwendungszwecke von Hanf (exklusive Rausch). Allerdings ist sein Blick nicht der eines neutralen Naturforschers: Wenn Karr seinen Garten als "ein lebendes Schmuckkästchen, voll mit Edelsteinen, die fliegen, und anderen Edelsteinen, die aufblühen und Düfte verbreiten", bezeichnet, dann gerade in Abwendung von seinen Artgenossen. Zwar ist er ein großzügiger Gärtner, der alle an seinen Pflanzen teilhaben lässt und gern Blumenzwiebeln verschenkt - aber aufdringliche Besucher (besonders einen gewissen Edmund) und Nachbarn generell beäugt er mit Argwohn: "Haben Sie keine Nachbarn, wenn Sie in Frieden mit ihnen leben wollen."

Die Leistungsgesellschaft sieht Karr kritisch, Luxus ist für ihn ein Mittel sozialer Erniedrigung, Geld ein Übel - der Garten wird Ort einer vehementen Kritik des bürgerlichen Materialismus. So wie ihm der bukolische Rahmen zur Welt wird, die alles aufnimmt, Literatur, Erinnerungen, politische Gedanken, so weiten sich seine Reflexionen ins Philosophische. Der Mensch als solcher scheint ihm vermessen in seinem Anspruch, die Natur müsse "eine verborgene Nützlichkeit" für ihn haben: "Er könnte es vermeiden, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, wenn er auf den dummen Stolz verzichten wollte, der ihn glauben lässt, dass er der Mittelpunkt und das Ziel von allem ist, was existiert."

Sicher, das ist viel Last für einen kleinen Garten - und klingt überzogen aus der Feder eines Journalisten, der als solcher halb Paris zum Freund haben musste. Aber Karr ist intelligent und ahnt es selbst, wie etwa die abgründige Ironie von Brief XLVI zeigt. Da gibt Stephen einem Pariser Bekannten gegenüber an, die schönsten Bilder zur Verfügung zu haben. Die beiden besprechen die Szenen, der Freund meint, die Maler zu kennen, und taxiert die Sammlung auf 200 000 Francs - bis er ins Zimmer geführt wird, von dessen Aussichten die Rede ist. Natürlich kann man dieses Naturlob als platten Rousseauismus abtun. Karr so viel Naivität zu unterstellen greift jedoch zu kurz. Vielmehr tut sich ein doppelter Boden auf: Der Gartenfreund bleibt sich stets bewusst, dass er verführerische Bilder feilbietet. Ein weiterer Grund, zu der schön illustrierten Ausgabe der Anderen Bibliothek zu greifen.

NIKLAS BENDER

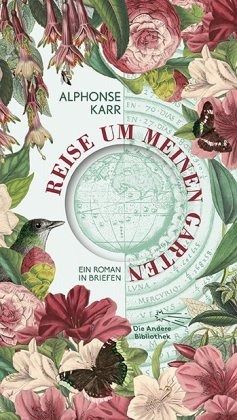

Alphonse Karr: "Reise um meinen Garten". Ein Roman in Briefen.

Aus dem Französischen von Caroline Vollmann, mit einem Vorwort von Eduard Bodi. Die Andere Bibliothek, Berlin 2020.

436 S., geb., 24,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.06.2021

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.06.2021