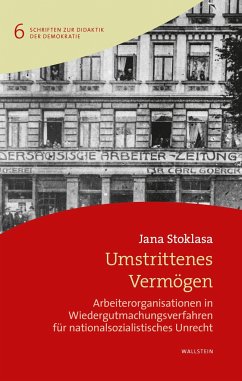

gehandhabt, und die Geschichtsschreibung hat seither unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Während der Entschädigungskomplex Thema zahlreicher Darstellungen war und die Kenntnis hierüber vergleichsweise gut ist, liegen über die Rückerstattung bisher nur wenige Untersuchungen vor.

Vermögenswerte waren unter der Herrschaft des Nationalsozialismus vor allem der jüdischen Bevölkerung entzogen worden, und zwar sowohl vom Staat als auch von privaten Personen. Deren Umfang kann nur geschätzt werden. Dabei reichen die Zahlenangaben von zwölf Milliarden Reichsmark bis zu zirka 14 Milliarden Dollar. Die Rückerstattungssummen lagen weit darunter. So wird geschätzt, dass aus privater Hand jüdisches Eigentum in Höhe von 3,5 Milliarden DM, von staatlicher Seite in einer Größenordnung von etwa vier Millionen DM rückerstattet wurde.

Jürgen Lillteicher legt nun die erste umfassende Untersuchung des Komplexes Wiedergutmachung im Nachkriegsdeutschland vor und wertet dafür eine beeindruckende Fülle von Quellenmaterial aus - aus 15 Archiven, neben deutschen auch solche aus Israel und Großbritannien. Er verfolgt die Absicht, sowohl "die Politik als auch die juristische Praxis der Rückerstattung in den Jahren 1945 bis 1971" zu beleuchten und dabei einen ständigen Perspektivwechsel "zwischen den politischen und gesetzgeberischen Weichenstellungen" (Makroperspektive) und den Verhandlungen des Verfolgungsgeschehens vor Gericht (Mikroperspektive) vorzunehmen. Damit will er einen "tieferen Einblick in die Mentalitätsgeschichte Nachkriegsdeutschlands und der Bundesrepublik" gewinnen.

Als Ergebnis seiner Forschungsarbeit präsentiert Lillteicher eine westdeutsche Rückerstattungsgeschichte, die in unterschiedlichen Phasen ablief. Die erste Phase von 1947 bis 1952 sieht er durch ein alliiertes Zwangsdiktat gekennzeichnet, dem sich die Behörden in den Westzonen und in der Bundesrepublik zu entziehen trachteten. So entwickelten die deutschen Beamten gegenüber den "Ansprüchen der jüdischen Antragsteller ein Abwehrverhalten, das oftmals weit über das juristisch und fiskalisch erforderliche Maß" hinausgegangen sei. Die zweite Phase begann mit dem Überleitungsvertrag vom Mai 1952, der die Bundesregierung verpflichtete, die Rückerstattung jüdischen Eigentums fortzusetzen. Mit Rücksicht auf die Zahlungsfähigkeit der Bundesrepublik und ihrer Bereitschaft, einen Verteidigungsbeitrag zu leisten, wurde die Summe der zu leistenden Rückerstattung aber reduziert. Dem stimmten auch die jüdischen Vertreter in den Verhandlungen über die Wiedergutmachung zwischen der Bundesregierung und der Claims Conference zu, was freilich zu innerjüdischen Auseinandersetzungen führte.

In der dritten Phase, die mit der Verabschiedung des Rückerstattungsgesetzes vom Mai 1957 eingeleitet wurde und bis 1964 reichte, kam es zu einer Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten. Außerdem entwickelte der Gesetzgeber eine "Rechtsanspruchstheorie", die die Bundesrepublik zur Rückerstattung an die Anspruchsberechtigten verpflichtete. An der Gestaltung der Rechtspraxis änderte sich indessen wenig. Das Bundesfinanzministerium verfolgte weiterhin "einen strengen fiskalischen Kurs", und auch die Gerichte "arbeiteten gegen die Absicht des Gesetzgebers".

Die vierte Phase vom Beginn der sechziger Jahre bis 1974 war durch das Bemühen geprägt, private Personen, die Rückerstattungen geleistet hatten (sogenannte Rückerstattungsgeschädigte), durch den Staat zu entschädigen. Dies ist durch das Reparationsschädengesetz von 1970 geschehen, das die Staatshaftung nun auch auf die privaten "Arisierungen" ausdehnte. Lillteicher diagnostiziert vor diesem Hintergrund einen "restriktiven Umgang mit den Ansprüchen der Verfolgten einerseits" und eine "Großzügigkeit gegenüber den Rückerstattungsverpflichtungen und Rückerstattungsschäden privater Nutznießer andererseits".

Das Gesamturteil Lillteichers über die Rückerstattung fällt kritisch aus. So moniert er, dass die Westdeutschen die Rückerstattung immer als alliierten Oktroi empfunden und sie ohne tatsächliche Überzeugung nur widerstrebend und mit Abstrichen umgesetzt hätten. Zu keinem Zeitpunkt hätte die Mehrheit der Westdeutschen eine Verantwortung für Privatpersonen für die Enteignungen im "Dritten Reich" anerkannt, sondern diese allein Hitler beziehungsweise dem nationalsozialistischen Staat zugeschrieben. In dieser Verweigerungshaltung gegenüber einer angemessenen Interpretation der NS-Zeit sieht Lillteicher ein gravierendes Manko. Am Ende steht daher das Verdikt, dass die Rückerstattung als Beispiel dafür anzusehen sei, wie die Frage "nach der Rolle der deutschen Volksgemeinschaft bei der Verfolgung und Vernichtung der deutschen und europäischen Juden" umgangen worden sei.

Es stellt sich jedoch die Frage, ob es sinnvoll ist, das Urteil über die Rückerstattung letztlich unter diesem Blickwinkel zu fällen. Rückerstattungen sind nach Systemwechseln - das zeigen auch die Vorgänge in den ehemals sozialistischen Staaten bis heute - ein ganz besonders heikles Problem. Denn hierbei geht es um die Lösung tiefgreifender gesellschaftlicher Konflikte, die noch dadurch aufgeladen werden, dass sie mit der Übertragung beziehungsweise Rückübertragung meist beträchtlicher Vermögenswerte verbunden sind. Vor dem Hintergrund solcher Überlegungen kann sich das Ergebnis des Rückerstattungsprozesses in den ersten Nachkriegsjahren in Westdeutschland - trotz aller Mängel, die Lillteicher überzeugend herausgearbeitet hat - durchaus sehen lassen.

UDO WENGST

Jürgen Lillteicher: Raub, Recht und Restitution. Die Rückerstattung jüdischen Eigentums in der frühen Bundesrepublik. Wallstein Verlag, Göttingen 2007. 559 S., 49,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.01.2008

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.01.2008