Nicht lieferbar

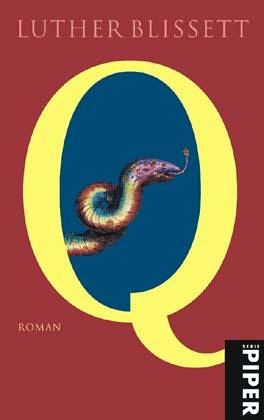

Q

Roman

Aus d. Italien. v. Ulrich Hartmann

Als in Italien dieser gewaltige Roman über die Zeit der Reformation erschien, löste er einen Sturm der Begeisterung aus. Denn neben grandioser Unterhaltung gibt er dem Leser ein Rätsel auf: Wer ist Luther Blissett? Die Überraschung war groß, als die Wahrheit ans Licht kam: Vier junge Autoren aus Bologna waren die Urheber dieses mysteriösen Romans. Ihr Ziel: die traditionelle Autorenschaft zu sprengen. Raffiniert umspannt dieser historische Thriller vierzig Jahre im 16. Jahrhundert - vierzig Jahre, die die Welt veränderten. Deutschland ist im Umbruch: Luther und die Wiedertäufer, päpst...

Als in Italien dieser gewaltige Roman über die Zeit der Reformation erschien, löste er einen Sturm der Begeisterung aus. Denn neben grandioser Unterhaltung gibt er dem Leser ein Rätsel auf: Wer ist Luther Blissett? Die Überraschung war groß, als die Wahrheit ans Licht kam: Vier junge Autoren aus Bologna waren die Urheber dieses mysteriösen Romans. Ihr Ziel: die traditionelle Autorenschaft zu sprengen. Raffiniert umspannt dieser historische Thriller vierzig Jahre im 16. Jahrhundert - vierzig Jahre, die die Welt veränderten. Deutschland ist im Umbruch: Luther und die Wiedertäufer, päpstliche Spione und aufständische Bauern kämpfen um Macht und Vorherrschaft. Vor diesem Hintergrund stehen sich zwei erbitterte Feinde gegenüber: Ein junger Theologiestudent, Anführer der Häretiker, und sein unsichtbarer Feind - Q, der Mann ohne Gesicht, der Statthalter des Papstes, der Verräter ohne Namen. Seine Mission: den Geist der Revolte auszulöschen. Doch die Rebellen kämpfen mit einer unschla gbaWaffe: der Macht des Wortes.