Nicht lieferbar

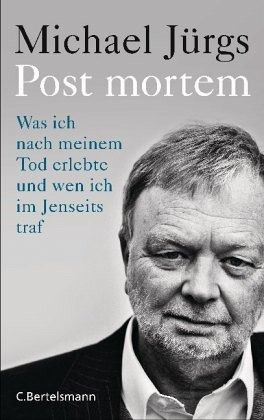

Post Mortem

Was ich nach meinem Tod erlebte und wen ich im Jenseits traf

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Ehrlich, offen, ohne Tabus - ein sehr persönliches Zeugnis des bekannten Journalisten und BestsellerautorsAus dem Nichts heraus erhält Michael Jürgs die Diagnose: Krebs. Er weiß sofort, dass die Uhr tickt. Als Vollblut-Journalist beginnt er mit einer "Recherche", die sich mit dem Leben nach dem Tod beschäftigt: Wen trifft man im Jenseits? Und erhält man dort endlich Antworten auf viele ungelöste Fragen? Michael Jürgs beschäftigt sich aber nicht nur mit dem Tod, dem Sterben oder damit, ob es Gott gibt. Ihm geht es vor allem um die großen Themen, die die Menschen berühren.Im Jenseits ...

Ehrlich, offen, ohne Tabus - ein sehr persönliches Zeugnis des bekannten Journalisten und Bestsellerautors

Aus dem Nichts heraus erhält Michael Jürgs die Diagnose: Krebs. Er weiß sofort, dass die Uhr tickt. Als Vollblut-Journalist beginnt er mit einer "Recherche", die sich mit dem Leben nach dem Tod beschäftigt: Wen trifft man im Jenseits? Und erhält man dort endlich Antworten auf viele ungelöste Fragen? Michael Jürgs beschäftigt sich aber nicht nur mit dem Tod, dem Sterben oder damit, ob es Gott gibt. Ihm geht es vor allem um die großen Themen, die die Menschen berühren.

Im Jenseits trifft er zunächst seine Verwandten, mit denen er seine persönliche Geschichte aufarbeitet. Er begegnet aber auch einer Vielzahl von Menschen, die Unerhörtes, Neues, Unsterbliches hinterlassen haben - Politiker, Künstler, Wissenschaftler, Erfinder und Dichter. Er lässt Willy Brandt eine fulminante Rede gegen die AfD halten oder Regine Hildebrandt gegen Besserwessis wettern; er besuchtGutenberg in seiner Werkstatt, Picasso in seinem Atelier, er trifft Shakespeare bei einer Theaterinszenierung von Gustav Gründgens, spricht mit Theodor Fontane und Bertolt Brecht bei einer Dichterlesung und lauscht einer Ansprache von Karl Lagerfeld auf einer Kirmes.

Sein Buch wird so zu einer autobiographischen Reise durch sein Leben und seine Zeit und ist zugleich eine Kultur- und Bildungsreise durch die abendländische Geschichte.

Aus dem Nichts heraus erhält Michael Jürgs die Diagnose: Krebs. Er weiß sofort, dass die Uhr tickt. Als Vollblut-Journalist beginnt er mit einer "Recherche", die sich mit dem Leben nach dem Tod beschäftigt: Wen trifft man im Jenseits? Und erhält man dort endlich Antworten auf viele ungelöste Fragen? Michael Jürgs beschäftigt sich aber nicht nur mit dem Tod, dem Sterben oder damit, ob es Gott gibt. Ihm geht es vor allem um die großen Themen, die die Menschen berühren.

Im Jenseits trifft er zunächst seine Verwandten, mit denen er seine persönliche Geschichte aufarbeitet. Er begegnet aber auch einer Vielzahl von Menschen, die Unerhörtes, Neues, Unsterbliches hinterlassen haben - Politiker, Künstler, Wissenschaftler, Erfinder und Dichter. Er lässt Willy Brandt eine fulminante Rede gegen die AfD halten oder Regine Hildebrandt gegen Besserwessis wettern; er besuchtGutenberg in seiner Werkstatt, Picasso in seinem Atelier, er trifft Shakespeare bei einer Theaterinszenierung von Gustav Gründgens, spricht mit Theodor Fontane und Bertolt Brecht bei einer Dichterlesung und lauscht einer Ansprache von Karl Lagerfeld auf einer Kirmes.

Sein Buch wird so zu einer autobiographischen Reise durch sein Leben und seine Zeit und ist zugleich eine Kultur- und Bildungsreise durch die abendländische Geschichte.