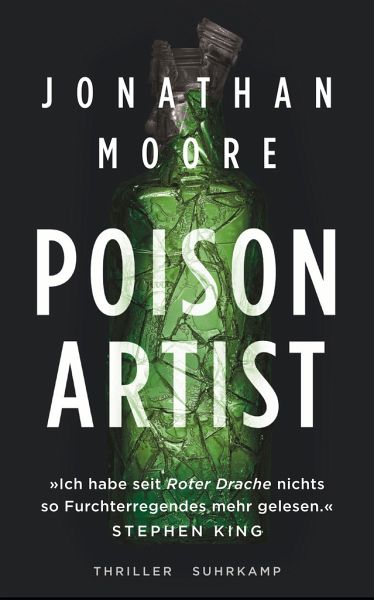

Poison Artist

Thriller

Herausgegeben: Wörtche, Thomas;Übersetzung: Lux, Stefan

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Caleb Maddox ist Schmerzforscher und Toxikologe und wird als solcher zeitweilig von der Polizei von San Francisco als Berater bei Mordfällen hinzugezogen. Und die braucht gerade dringend seine Expertise, da in den letzten Wochen immer wieder wohlsituierte Männer tot aus der Bay gezogen werden, die unter unbeschreiblichen Schmerzen gestorben sein müssen. Maddox hilft gerne, auch wenn er zurzeit Krach mit seiner Freundin hat und daher lieber durch alle Bars der Stadt zieht. Dabei lernt er die geheimnisvolle Emmeline kennen, der er rasch verfällt. Emmeline scheint direkt aus einem Film Noir d...

Caleb Maddox ist Schmerzforscher und Toxikologe und wird als solcher zeitweilig von der Polizei von San Francisco als Berater bei Mordfällen hinzugezogen. Und die braucht gerade dringend seine Expertise, da in den letzten Wochen immer wieder wohlsituierte Männer tot aus der Bay gezogen werden, die unter unbeschreiblichen Schmerzen gestorben sein müssen. Maddox hilft gerne, auch wenn er zurzeit Krach mit seiner Freundin hat und daher lieber durch alle Bars der Stadt zieht. Dabei lernt er die geheimnisvolle Emmeline kennen, der er rasch verfällt. Emmeline scheint direkt aus einem Film Noir der 1940er zu stammen, eine Femme fatale, stylish, mysteriös, extravagant. Die Nebel wallen über der Bay Area, der Asphalt glänzt regennass, und Emmeline führt Maddox an die unwahrscheinlichsten Orte. Aber nichts, gar nichts ist so, wie es scheint ...

maria_y_wang.jpg)