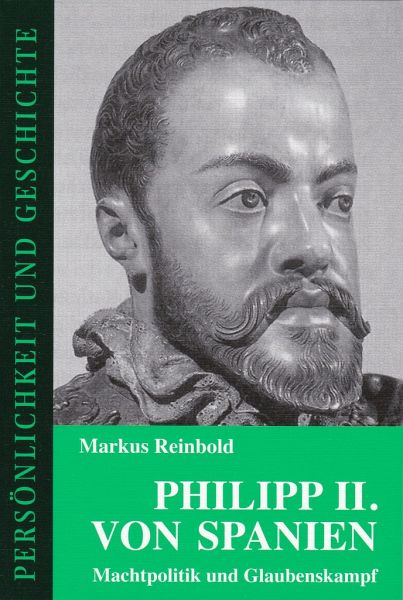

Philipp II. von Spanien

Machtpolitik und Glaubenskampf

Herausgegeben: Prof. Dr. Junker, Detlef

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

17,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Philipp II. von Spanien (1527 - 1598), der Sohn Kaiser Karls V., ist die zentrale Figur der "Schwarzen Legende", ein finsterer, gefühlloser Monarch, der sich hinter den Mauern des Escorial verschanzte, eng verwoben mit der katholischen Kirche, ein Glaubensfanatiker. Markante Ereignisse wie der mysteriöse Tod seines Sohnes Don Carlos im Kerker oder die Entsendung der Armada gegen das protestantische England boten hinreichend Stoff für dieses jahrhundertelang gepflegte Geschichtsbild.Erst in jüngster Zeit wird dieses Bild des spanischen Königs, der einem halben Jahrhundert seinen unverkennb...

Philipp II. von Spanien (1527 - 1598), der Sohn Kaiser Karls V., ist die zentrale Figur der "Schwarzen Legende", ein finsterer, gefühlloser Monarch, der sich hinter den Mauern des Escorial verschanzte, eng verwoben mit der katholischen Kirche, ein Glaubensfanatiker. Markante Ereignisse wie der mysteriöse Tod seines Sohnes Don Carlos im Kerker oder die Entsendung der Armada gegen das protestantische England boten hinreichend Stoff für dieses jahrhundertelang gepflegte Geschichtsbild.Erst in jüngster Zeit wird dieses Bild des spanischen Königs, der einem halben Jahrhundert seinen unverkennbaren Stempel aufgedrückt hat, korrigiert.