Tagesgeschehen debattierten. Liberale, Anarchisten und Sozialrevolutionäre, unter ihnen Alexander Kerenski, waren Gäste in ihrem Haus. Hippius konnte vom Fenster ihrer Wohnung das Taurische Palais sehen, in dem sich die Provisorische Regierung und der Arbeiter-und-Soldaten-Rat eingerichtet hatten. Sie blickte ins Zentrum der Macht und wurde Zeugin der Ereignisse, die Russland für immer veränderten.

Ihr Tagebuch beschreibt, was geschieht, wenn zusammenfällt, was das Leben einmal zusammengehalten hat. Früher als andere ahnt Hippius, was dem Imperium bevorsteht, als seine Regierung sich auf den großen Krieg einlässt. Vom Virus des Patriotismus lässt sie sich nicht anstecken. Sie empfinde nichts als "beispielloses Grauen" angesichts des Krieges, schreibt sie am 1. August 1914 in ihr Tagebuch. Russland, das scheint ihr gewiss, werde unter der Last des Krieges zusammenbrechen.

So kam es. Die Revolution zerstörte die alte Ordnung, und niemand schien den Zerfall noch aufhalten zu können. Hippius dokumentiert den Zerfall und beschreibt die bolschewistische Machtergreifung als einen Akt der Zwangsläufigkeit. Zwar glaubt auch sie zu Beginn der Revolution noch, dass Alexander Kerenski und seine Provisorische Regierung Russland eine neue Ordnung geben könnten, aber schon nach wenigen Wochen gibt sie alle Hoffnung auf. Die Kluft zwischen Intelligenz und Volk sei unüberwindbar, die Liberalen seien "vornehme Ausländer" im eigenen Land, deren Reden niemand verstehe und niemand hören wolle, schreibt sie. Wer einmal zur Oberschicht gehört hatte, muss nun die Erfahrung machen, ein Niemand zu sein.

Hippius beschreibt diese Wirklichkeit in grellen Farben und starken Sätzen. Sie sieht betrunkene Soldaten, die auf den Straßen umhertorkeln, Kriminelle, die Passanten ausrauben, und Kinder, die Dolche und Revolver in ihren Händen halten. Während auf dem Litejni-Prospekt das Bezirksgericht in Flammen steht, Kriminelle und Soldaten aufeinander schießen, besuchen Bürger ein paar Straßen weiter eine Theatervorstellung, als sei nichts geschehen. Wie alle Intellektuelle fürchtet sich auch Hippius vor der Revolution des "dunklen", unaufgeklärten Volkes.

Der Arbeiter-und-Soldaten-Rat sei kein Parlament, sondern eine "permanente Großkundgebung" von zweitausend schmutzigen Männern in Unterhemden, die sich selbst gewählt hätten und dennoch so mächtig seien, dass niemand eine Entscheidung treffen könne, ohne sie um Erlaubnis zu bitten. Schon im Frühsommer 1917 glaubt sie nicht mehr an den Sieg der Demokratie: Die Soldaten gehorchten niemandem mehr, sie töteten ihre Offiziere und nähmen das Recht selbst in die Hand. Mit Abscheu beschreibt sie die Macht der Straße: Soldaten, die Plätze und Gärten der Hauptstadt erobern und sie vor aller Augen in Besitz nehmen, Brillenträger und Adlige schikanieren, Bürger ausrauben. Für Alexander Kerenski, den Helden der Februarrevolution, hat Hippius nur noch Verachtung übrig. Ein eitler Pfau sei er, ein hysterischer Clown und Meister der hohlen Phrase, der im Palast des Zaren wohne und Dekrete unterzeichne, die Macht nur noch simulierten.

Die Welt der europäischen Eliten war schon im Sommer 1917 unwiederbringlich verloren. Das Volk hatte ihr den Garaus gemacht. Und es waren die Bolschewiki, die dem Ressentiment und dem Hass der Bauern eine Stimme gaben. Hippius versteht sofort, worauf diese Symbiose hinausläuft. Am 18. Juni 1917 notiert sie: "Überall Zerstörung, Zerfall, Haltlosigkeit. Der Bolschewismus passt dem Wesen nach zu unseren dunklen, ungebildeten, von der Sklaverei demoralisierten Massen."

Die Machtergreifung der Bolschewiki erlebt die Dichterin als Pogrom. Eine "Bande von Gaunern" seien die neuen Herren, die sich an der Macht nur hielten, weil sie den Exzessen der Soldateska keine Zügel anlegten, klagt sie. In Kronstadt töten Soldaten ihre Offiziere, in der Hauptstadt werden Kadetten und Angehörige der Oberschicht erschlagen oder in den Kanälen ertränkt, im Theater schießen betrunkene Bauern auf Schauspieler. In den ersten Tagen nach dem bolschewistischen Umsturz versinkt Petrograd in Chaos und Anarchie. Randalierende Soldaten plündern den Weinkeller des Zaren, demolieren Geschäfte, in den Rinnsteinen liegen Menschen, die sich zu Tode getrunken haben. Die Revolution sei, schreibt Hippius, eine einzige große "Besäufnisplünderung".

Und doch gewöhnt sie sich an die täglichen Schießereien und Plünderungen. In ihrer Umgebung nimmt niemand mehr wahr, dass Menschen misshandelt oder getötet werden. "Der Krieg hat unsere menschliche Seele aufgezehrt", schreibt Hippius am 30. Oktober 1917. Die Versorgung mit Lebensmitteln bricht zusammen, Menschen verkaufen ihre letzte Habe, essen Hunde und Mäuse, um zu überleben. Abstumpfung und Verrohung, Chaos und Armut sind Grund und Ursache des bolschewistischen Triumphs. Denn wo jeder nur noch um sein eigenes Leben kämpft, ist es um die Solidarität geschehen. Unter solchen Umständen fällt es den neuen Herren leicht, sich gegen Widerstand und Opposition durchzusetzen.

Im Januar 1918 wird die verfassunggebende Versammlung aufgelöst, die Opposition und ihre Zeitungen verboten. Rotgardisten ermorden die liberalen Politiker Schingarjow und Kokoschkin und verstümmeln sie auf bestialische Weise. Am 22. Januar 1918 notiert Hippius: "Die ganz Nacht hindurch gab es Saufplünderungen. Erneut Maschinengewehre, Panzerwagen. 120 Menschen wurden getötet. Und sofort in den Kanal geworfen." Für sie und ihresgleichen werden alle Ideale zu Grabe getragen von "vertierten Bauern mit blutunterlaufenen Augen", die sich an der Revolution vergehen.

Die Gefängnisse füllen sich mit Menschen, deren einziges Vergehen darin besteht, Mitglieder der sozialen Eliten zu sein. Sie werden erniedrigt, geschlagen oder als Geiseln genommen. Man beschlagnahmt ihre Wohnungen und quartiert Arbeiter und Bauern in ihnen ein. Hippius hört von den Massakern, die in Kiew und auf der Krim an Offizieren und Adligen verübt wurden, und sie beschreibt den Terror, den die Bolschewiki im Sommer 1918 in der Hauptstadt ins Werk setzen.

Zehntausend Menschen seien verhaftet und als Geiseln genommen worden, und schon am ersten Tag des Terrors habe die Tscheka 512 Menschen erschossen und ihre Namen in den Zeitungen veröffentlichen lassen. "Wir erleben den Wahnsinn eines Schneesturms, den man nicht annähernd begreifen kann, wenn man nicht in seinem Wirbel steht." Vor dem Terror sind alle Menschen gleich. Hilflos fügen sie sich in ihr Schicksal und ertragen, was sie nicht ändern können, Hippius ebenso wie alle anderen Intellektuellen, die das Jahr des Hungers und des Terrors überleben wollen. "Die Bolschewiki haben sich auf physische Gewalt festgelegt, und das dauerhaft", schreibt Hippius am 1. September 1918 in ihr Tagebuch. "Je grausamer die Macht, desto mehr kann sie sich erlauben, und desto mehr erlaubt man ihr." Prophetische Worte einer hellsichtigen Frau, die dem Leben des Menschen im Ausnahmezustand eine Sprache gegeben hat.

JÖRG BABEROWSKI

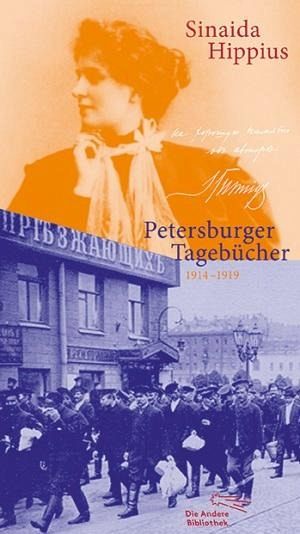

Sinaida Hippius: "Petersburger Tagebücher 1914-1919".

Aus dem Russischen von Bettina Eberspächer und Helmut Ettinger. Die Andere Bibliothek, Berlin 2014. 479 S., geb., 38,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.05.2015

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.05.2015