Pascal Mercier

Broschiertes Buch

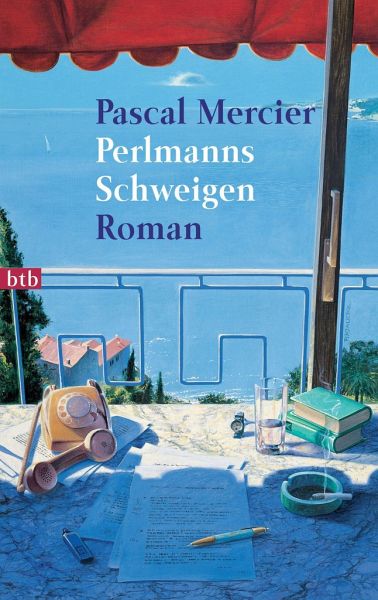

Perlmanns Schweigen

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Der angesehene Sprachwissenschaftler Philipp Perlmann trifft sich mit einer Gruppe von berühmten Kollegen in einem Hotel an der ligurischen Küste. Konfrontiert mit den hohen Erwartungen der anderen, zieht er sich so sehr in sich zurück, dass er bald in eine ausweglose Situation gerät, die ihn sogar an den Rand eines Mordes treibt.

Pascal Mercier, 1944 bis 2023, hieß mit bürgerlichem Namen Peter Bieri und lebte in Berlin, wo er bis zu seiner Emeritierung Professor für Philosophie an der Freien Universität Berlin war. Nach 'Perlmanns Schweigen' und 'Der Klavierstimmer' wurde sein Roman 'Nachtzug nach Lissabon' einer der großen Bestseller der vergangenen Jahre und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Es folgte die Novelle 'Lea'. Pascal Mercier wurde u.a. mit dem Marie-Luise-Kaschnitz-Preis und dem italienischen Premio Grinzane Cavour für den besten ausländischen Roman geehrt.

Produktdetails

- btb Bd.72135

- Verlag: btb

- 1997.

- Seitenzahl: 640

- Erscheinungstermin: 1. August 1997

- Deutsch

- Abmessung: 180mm x 117mm x 45mm

- Gewicht: 538g

- ISBN-13: 9783442721351

- ISBN-10: 3442721350

- Artikelnr.: 06828845

Herstellerkennzeichnung

Btb

Neumarkter Str. 28

81673 München

produktsicherheit@penguinrandomhouse.de

Verwöhnt von meiner ersten Begegnung mit Pascal Mercier ("Nachtzug nach Lissabon") hoffte ich auf einen ebensolchen Genuss, als ich mir "Perlmanns Schweigen" kaufte.

Das Buch hat mich sehr frustriert. Ich konnte nicht nachvollziehen, wie Perlmann sich - und seinen Verstand …

Mehr

Verwöhnt von meiner ersten Begegnung mit Pascal Mercier ("Nachtzug nach Lissabon") hoffte ich auf einen ebensolchen Genuss, als ich mir "Perlmanns Schweigen" kaufte.

Das Buch hat mich sehr frustriert. Ich konnte nicht nachvollziehen, wie Perlmann sich - und seinen Verstand - in einen solchen Wahnsinn treiben kann, dass er fast einen Mord begeht. Andererseits war das Buch so fesselnd, dass ich es doch bis zur letzten Seite las, es dann jedoch erschöpft und froh, dass es vorbei war, zur Seite legte.

Trotzdem ein "Gut" bekommt dieses Buch wegen seiner intensiven Schreibweise, die - selbst wenn man sich intellektuell gegen die Überlegungen der Titelfigur währt - den Leser emotional erfasst und nicht mehr losläßt.

Weniger

Antworten 11 von 14 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 11 von 14 finden diese Rezension hilfreich

Endlich entdeckte ich nach langer Suche eine großartige, stille Erzählung in der nicht viel passiert, die einem dennoch sehr viel mitteilt.

Der renommierter Linguist Philip Perlmann, wird zu einem Forschungs-Symposium

eingeladen, auf welchem Wissenschaftler verschiedenster …

Mehr

Endlich entdeckte ich nach langer Suche eine großartige, stille Erzählung in der nicht viel passiert, die einem dennoch sehr viel mitteilt.

Der renommierter Linguist Philip Perlmann, wird zu einem Forschungs-Symposium

eingeladen, auf welchem Wissenschaftler verschiedenster Sprachgebiete ihre aktuellsten Forschungsergebnisse vorstellen und diskutieren. Perlmann soll diese Treffen leiten, nur hat er ein großes Problem, denn seit geraumer Zeit, hat er nichts mehr zu sagen. Statt die verblieben Zeit zu nutzen um sich vor zu bereiten, hat er nur noch ein Ziel: Flucht!

Da er aber seine Kollegen samt ihren hohen Erwartungen nicht enttäuschen kann und will, begeht er ein Plagiat, ein ihm überlassenes Skript verkauft er als sein Gedankengut. Das eigentliche Problem entsteht, als der rechtmäßige Eigentümer doch noch zu diesem Symposium erscheinen kann. Nun gilt es dies unter jeden Umstand zu verhindern.

Inhaltlich wirklich überschaubar, gelingt es dem Autor dennoch weit über 600 Seiten zu beschriften und keine einzige erschien mir sinnlos. Eine Explosion an Gedankengut, überwältigend und authentisch geschrieben, sprachlich für mich ein Hochgenuss. Wer hier jedoch ein Buch wie „Nachtzug nach Lissabon“ sucht, wird enttäuscht.

Weniger

Antworten 5 von 6 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 5 von 6 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für