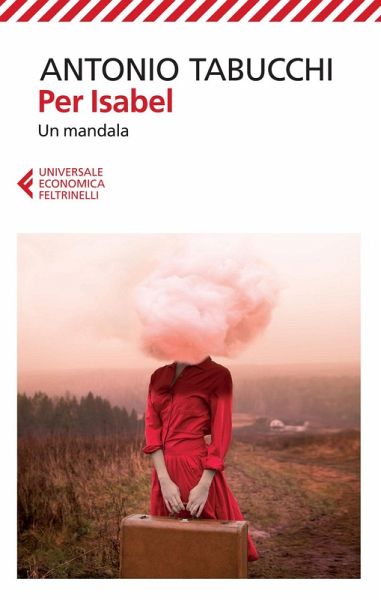

Per Isabel. Un mandala

Versandkostenfrei!

Versandfertig in über 4 Wochen

12,99 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

6 °P sammeln!

Der Schriftsteller Waclaw Slovacki ist auf der Suche nach der Frau, die er einst liebte und die im faschistischen Portugal unter Salazar spurlos verschwand. Zwischen Lissabon, Macao und Neapel sucht er jene, die Isabel kannten darunter ihre Kinderfrau, ein philosophierender Fotograf und ein Dichter, mehr Geist als Mensch. Doch ist die Geschichte eines Menschen auch seine Wahrheit? Und Isabel am Ende nur der Traum eines Dichters? Dieser Roman aus Tabucchis Nachlass ist so kunstvoll wie bewegend, ein Verwirrspiel aus Wahrheit und Erzählung über die Sehnsucht, der Wirklichkeit durch Geschichten...

Der Schriftsteller Waclaw Slovacki ist auf der Suche nach der Frau, die er einst liebte und die im faschistischen Portugal unter Salazar spurlos verschwand. Zwischen Lissabon, Macao und Neapel sucht er jene, die Isabel kannten darunter ihre Kinderfrau, ein philosophierender Fotograf und ein Dichter, mehr Geist als Mensch. Doch ist die Geschichte eines Menschen auch seine Wahrheit? Und Isabel am Ende nur der Traum eines Dichters? Dieser Roman aus Tabucchis Nachlass ist so kunstvoll wie bewegend, ein Verwirrspiel aus Wahrheit und Erzählung über die Sehnsucht, der Wirklichkeit durch Geschichten ein Gesicht zu geben.