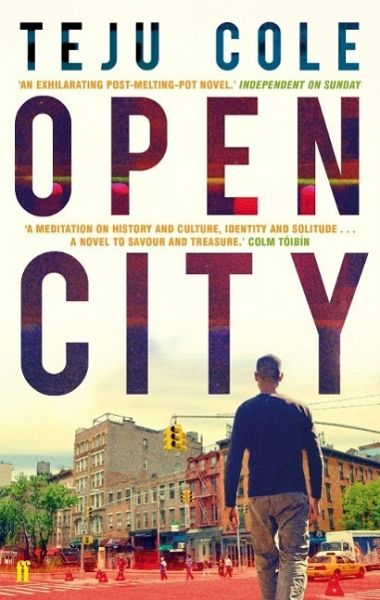

Open City

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

9,49 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

5 °P sammeln!

The bestselling debut novel from a writer heralded as the twenty-first-century W. G. Sebald.A haunting novel about national identity, race, liberty, loss and surrender, Open City follows a young Nigerian doctor as he wanders aimlessly along the streets of Manhattan. For Julius the walks are a release from the tight regulations of work, from the emotional fallout of a failed relationship, from lives past and present on either side of the Atlantic.Isolated amid crowds of bustling strangers, Julius criss-crosses not just physical landscapes but social boundaries too, encountering people whose oth...

The bestselling debut novel from a writer heralded as the twenty-first-century W. G. Sebald.

A haunting novel about national identity, race, liberty, loss and surrender, Open City follows a young Nigerian doctor as he wanders aimlessly along the streets of Manhattan. For Julius the walks are a release from the tight regulations of work, from the emotional fallout of a failed relationship, from lives past and present on either side of the Atlantic.

Isolated amid crowds of bustling strangers, Julius criss-crosses not just physical landscapes but social boundaries too, encountering people whose otherness sheds light on his own remarkable journey from Nigeria to New York - as well as into the most unrecognisable facets of his own soul.

A haunting novel about national identity, race, liberty, loss and surrender, Open City follows a young Nigerian doctor as he wanders aimlessly along the streets of Manhattan. For Julius the walks are a release from the tight regulations of work, from the emotional fallout of a failed relationship, from lives past and present on either side of the Atlantic.

Isolated amid crowds of bustling strangers, Julius criss-crosses not just physical landscapes but social boundaries too, encountering people whose otherness sheds light on his own remarkable journey from Nigeria to New York - as well as into the most unrecognisable facets of his own soul.