Nicht lieferbar

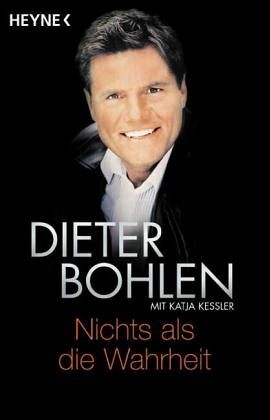

Nichts als die Wahrheit

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Dieter Bohlen, seit fast zwei Jahrzehnten als Musiker, Produzent und Komponist gut im Geschäft, kennt die Promi-Szene wie kein Zweiter und lässt uns ganz ungestört durchs Schlüsselloch gucken: Kann Thomas Anders überhaupt singen? Wie muss man sich eine Ehe mit Verona vorstellen? Warum schätzt er das Ambiente in Teppichläden? Was hält er wirklich von Ralph Siegel? Der Macher von "Modern Talking" nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er aus dem Nähkästchen seines Privatlebens plaudert, munter Seitenhiebe an Kollegen austeilt und köstliche Anekdoten und Branchengeheimnisse zum Besten gib...

Dieter Bohlen, seit fast zwei Jahrzehnten als Musiker, Produzent und Komponist gut im Geschäft, kennt die Promi-Szene wie kein Zweiter und lässt uns ganz ungestört durchs Schlüsselloch gucken: Kann Thomas Anders überhaupt singen? Wie muss man sich eine Ehe mit Verona vorstellen? Warum schätzt er das Ambiente in Teppichläden? Was hält er wirklich von Ralph Siegel? Der Macher von "Modern Talking" nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er aus dem Nähkästchen seines Privatlebens plaudert, munter Seitenhiebe an Kollegen austeilt und köstliche Anekdoten und Branchengeheimnisse zum Besten gibt. Und weil Dieter Bohlen eben Dieter Bohlen ist, liest sich das alles entwaffnend offenherzig und unverkrampft - ein höchst amüsantes und spannendes Porträt der Glitzerwelt der Prominenten.