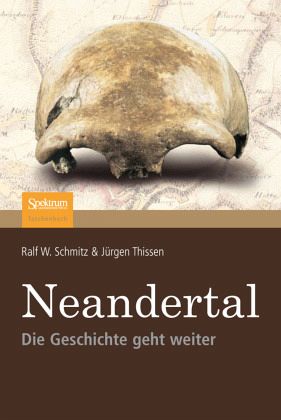

Neandertal

Die Geschichte geht weiter

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 1-2 Wochen

29,99 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Die aufsehenerregende Wiederentdeckung der lange verschollenen Fundstätte und die sensationelle Bergung weiterer Knochenfragmente des Ur-Neandertalers bilden zwei der Höhepunkte dieser spannenden und einfallsreich geschriebenen Reportage. Und die Krönung: Der Neandertaler ist nicht mehr allein: An gleicher Stelle stießen die beiden Autoren auf Knochenfragmente eines weiteren Menschen!!

Im Sommer 1997 führten die Archäologen Dr. Ralf W. Schmitz und Dr. Jürgen Thissen vom Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege am Ufer der Düssel Sondagen durch mit dem Ziel, den Aushub der kleinen Feldhofer Grotte - jener Höhle, in der 1856 der Neandertaler entdeckt worden war - zu lokalisieren. Gestützt auf altes Kartenmaterial und die Ergebnisse von Sondagen aus dem Jahre 1984 gelang ihnen eine detektivische Glanzleistung. Etwa 50 Meter von der alten Untersuchungsstelle entfernt konnten sie Reste lehmiger Höhlenfüllungen mit Besiedlungsspuren des eiszeitlichen Menschen entdecken. Dieser Aushub war von Steinbrucharbeitern 1856 vor der Sprengung der Kalkfelsen aus den Höhlen herausgeschaufelt und am Düsselufer aufgehäuft worden. Sprengschutt überdeckte die Abraumhaufen und hat sie so vor der endgültigen Zerstörung bewahrt. Neben Steinwerkzeugen und Faunenresten fanden die Ausgräber darin auch zahlreiche Fragmente von Menschenknochen.War die Wiederentdeckung der Fundstätte bereits eine Sensation, so erschien ein weiterer Fund geradezu unglaublich: Ein kleines Knochenfragment aus dem Höhlenschutt konnte zweifelsfrei an den linken Oberschenkel des Neandertalers von 1856 angepaßt werden. Dessen Geschichte kann damit nach 143 Jahren nun fortgeschrieben werden. Und er ist nicht mehr allein: An gleicher Stelle stießen Schmitz und Thissen auf Knochenfragmente eines weiteren Menschen. Nun legen die beiden Ausgräber ihren Bericht von den Ereignissen vor, die den Fund von 1856 in neuem Licht erscheinen lassen. Mit welcher Sorgfalt sie ihr Unternehmen geplant und mit welcher Hartnäckigkeit sie ihr Ziel verfolgt haben, ist ebenso spannend geschildert wie die dramatischen Umstände, unter denen ihnen ihr sensationeller Fund gelang. Wie in einem Film erwecken sie in dem Rückblick, der am Anfang des Buches steht, die Steinbrucharbeiter, den Lehrer Fuhlrott, die Wissenschaftler Schaaffhausen und Virchow zum Leben. Und sie stellen den Neandertaler in einenangemessenen Kontext, indem sie dem Leser einen Überblick über bedeutende andere frühmenschliche Fossilien sowie über die Entwicklung der paläoanthropologischen Forschung im zurückliegenden Jahrhundert vermitteln. Und sie machen deutlich, daß ihre Geschichte und die des berühmten Neandertalers noch weitergehen wird: 14C-Datierungen, DNA-Analysen und eine zweite Grabungskampagne im Frühjahr 2000 lassen den Blick zurück in die Zukunft gehen.