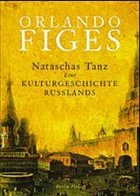

als Schlüsselbild voranstellt. Darin vollführt die junge Romanheldin Natascha Rostowa, die in ihrem adligen Elternhaus nach allen Regeln der französischen Etikette erzogen wurde, in der Jagdhütte ihres Onkels, wo Leibeigene Volksmusik spielen, spontan einen russischen Bauerntanz. Dem Autor zufolge macht das vornehme Fräulein instinktiv alles richtig, stemmt die Arme in die Seiten, wiegt sich schalkhaft in den Schultern - dabei hört sie die Klänge zum ersten Mal und hat den Tanz nie gelernt.

Die Europäisierung Rußlands beziehungsweise einiger Russen konnte manchmal vergessen machen, daß kulturelle Transplantate dem Wirtsorganismus entweder fremd bleiben oder sich wesentlich verändern. Die Dialektik von Anziehung und Abstoßung durch Europa hat die unabschließbare, aber kulturell höchst fruchtbare Suche nach der russischen Identität in Gang gesetzt. So erscheint es berechtigt, wenn Figes' sechshundert Seiten starke kulturgeschichtliche Arche nur die zweihundertfünfzig Jahre zwischen Peter dem Großen bis zu den Nachwehen des Sowjettotalitarismus an Bord nimmt, da Rußland sich heftig am Westen reibt. Die vormongolische und die moskowitische Epoche, die als historisches Gepäck und mythische Erinnerung gegenwärtig sind, würdigt der Gelehrte nicht eigens, ebensowenig wie die vielfarbige Abenddämmerung der Sowjetgesellschaft, die in unseren heutigen kommerziellen Salon hinüberleitet.

Sein reiches Material zwischen Rastrelli und Glinka bis zu Kandinsky und Achmatowa präsentiert er leserfreundlich und unterhaltsam. Man erlebt das russische Ringen um Schönheit und Wahrheit, Volksnähe und Freiheit aus der Sicht bedeutender Persönlichkeiten, in Lebens- und Werkbeschreibungen berühmter Adliger und Künstler. Dabei geht der Autor bis ins Intime und Anekdotische, wenn er etwa seinen Gewährsmann Tolstoi den Literatenkollegen und Tuberkulosepatienten Tschechow über sein, Tolstois, Lieblingsthema, den Tod ausfragen läßt. Und um die Verdienste des großartigen Landschaftsmalers Lewitan zu würdigen, läßt Figes lieber Tschechow vom unaussprechlichen Charme der Bilder schwärmen als die Eigenart dieses Charmes zu erforschen.

Europa und die Europäisierung waren von Anfang an ein utopisches Projekt von moderner Effizienz und Schönheit. Die neuzeitlichen Bauformen des Barock und des Klassizismus nahmen bei ihrer Petersburger Wiederkunft eine flache Kulissenhaftigkeit und unirdische Schönheit an, die man aus der Ikonenkunst kennt. Aus der städtebaulichen Anlage der neuen Hauptstadt, welche die dem Zarenhof nahen Wohnbezirke des Adels durch Kanäle von denen des gemeinen Volkes abgrenzte, spricht die militant hierarchische Ordnung, die Rußland bis heute organisiert. Und die Unselbständigkeit der "europäisierten" Eliten des Adels, die der russische Selbstherrscher degradieren und enteignen konnte, schlug sich schon damals nieder in geringem Verantwortungsgefühl für die eigene Wirtschaft und abhängige Leibeigene, der Neigung zu Verschwendungsorgien, aber auch in einem Sinn für ideale Projektionen.

Aus dem Pfropfreis europäischer Importe entkeimte die Blüte der Leibeigenentheater, welche Figes am Beispiel der berühmtesten Truppe des sagenhaft reichen Grafen Nikolai Scheremetjew vorführt. Doch die Theaterhaftigkeit des russischen Europäertums, die seit Puschkin das literarische Dauerthema vom "überflüssigen" Lebemann hervorbrachte, nährte zugleich Ressentiments gegen die Eitelkeiten des Westens, insbesondere nach dem Sieg über den europäischen Eroberer Napoleon, der durch den Heroismus der dumpfen bäuerlichen Massen erkauft war. Die bodenständige Selbstbesinnung brachte so unterschiedliche Früchte wie die konstitutionelle Verschwörung der Dekabristen, die höfische Mode des "russischen Stils", die Leibeigenenidyllen der Maler um Wenezianow und die nostalgischen Geschichtsmythen der Slawophilen hervor. Ein Hauptheld in Figes' Erzählung sind der dekabristische Aufständische und "Bauernfürst" Sergej Wolkonski, dem die ungezähmten Bauern an seinem sibirischen Verbannungsort Hoffnungen auf eine demokratische Erneuerung Rußlands einflößten; aber auch Wolkonskis entfernter Verwandter Leo Tolstoi, dessen Prosakunstwerke den falschen Zivilisationsschleier vom russischen Leben zu ziehen versuchen, während er sein eigenes schlechtes Gutsherrengewissen regelmäßig mit Feldarbeit in bäuerlicher Gemeinschaft therapierte.

Die Expeditionen an die Wurzeln der russischen Seele konnten freilich auch ernüchtern. Figes läßt Dostojewski, Tschechow, Gorki schildern, wie der von volkstümelnden Intellektuellen verklärte Bauer sich am Prügeln seiner Frau berauscht, vor Starken hündisch kriecht, Rücklagen des glorifizierten Kollektivs vertrinkt - elementare Deformationssymptome durch das "asiatische" Subordinationsprinzip, die man leicht verändert auch bei Vertretern der vornehmeren Schichten wiederfindet. Es wirkt bezeichnend, daß der Krieg gegen einen äußeren Feind, das zwangsläufige Zusammenrücken bei der Vaterlandsverteidigung erforderlich zu sein scheint, um die Russen zu einer einigen Nation zu machen. Der leidvolle napoleonische wie der Zweite Weltkrieg befreiten, so merkt auch Figes an, viele einfache Leute aus ihrem Sklavenstand.

Die Kultur des Volkes und der Massen läßt der Autor unterdessen kaum zu Worte kommen. Rußlands schrecklich-schöne Europafremdheit tritt aus der Sicht gebildeter Prominenter in den Blick. Dieselben verwestlichten Intellektuellen, die über die Rückständigkeit ihrer Heimat stöhnen, können einen trotzigen Stolz auf die asiatische Zügellosigkeit an den Tag legen, weil darin Rußlands Eigenständigkeit liegt. Figes macht dies besonders in der Musik anschaulich, angefangen von dem eingangs geschilderten Bauerntanz, dem er orientalische Puppenästhetik bescheinigt. Die Eigentümlichkeiten der russischen Folklore, ihre langgezogenen, melismatischen Melodien, die "groben" Harmonien paralleler Quinten und Quarten sowie der fließende Wechsel des tonalen Zentrums, der ein Gefühl von Unbestimmtheit erzeugt, wurden insbesondere vom "mächtigen Häuflein" der nationalromantischen Komponisten kultiviert. Bei dem bedeutendsten von ihnen, Mussorgski, ergibt sich eine identifikatorische Mischung aus Impulsivität, Archaik und Fatalismus. Ein halbes Jahrhundert später erklang die Folklore artistisch-avantgardistisch wie in Strawinskys "Bauernhochzeit", deren zwingende Kollektivmotorik von jeder Subjektivität erlöst.

Figes hat den Wein der russischen Kultur genußfertig auf Flaschen gezogen. Welch ein Kontrast zu dem im Umfang vergleichbaren, aus unerfindlichen Gründen nicht ins Deutsche übersetzten Standardwerk des Amerikaners James Billington, "The icon and the axe" aus dem Jahr 1966, worin jede alte Debatte, jede fixe Idee fortzugären scheint. Figes' am russischen Kulturkonflikt trainierter Kennerblick kann allgemeinmenschliche Situationen für "typisch russisch" erklären, beispielsweise die ewige Glaubenssehnsucht wider wissenschaftliche Beweise oder die Liebesentsagung von Puschkins verheirateter Romanheldin Tatjana. Dann erscheint das Land, das sich unter geographisch rauhen Bedingungen immer mit universalen Problemen herumgeschlagen hat, als jener geheimnisvolle Ort des Paradoxon, dem am Schluß von Figes' Buch der greise Strawinsky, nachdem ihn die Sowjetturbulenzen in die Emigration und in den Klassizismus getrieben hatten, mit russischem Seelenfassungsvermögen seine Liebe ausspricht.

KERSTIN HOLM

Orlando Figes: "Nataschas Tanz". Eine Kulturgeschichte Rußlands. Aus dem Englischen von Sabine Baumann und Bernd Rullkötter. Berlin Verlag, Berlin 2003. 720 S., Abb., geb., 39,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.11.2003

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.11.2003