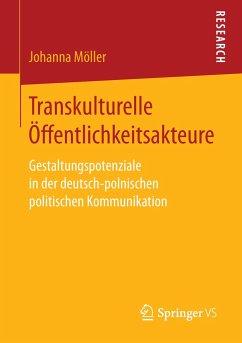

Nachbarschaft im Rahmen

Wie Deutsche und Polen einander medial betrachten

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

36,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Das Bild, das Deutsche und Polen voneinander haben, wird maßgeblich davon bestimmt, welches Bild deutsche und polnische Medien vom jeweiligen Nachbarland zeichnen. Ausgehend von dieser These gehen die Autoren der Frage nach, wie Deutschland bzw. Polen in den Printmedien des jeweiligen Nachbarlandes dargestellt werden. Sie untersuchen hierfür deutsche und polnische Presseartikel aus den Jahren 2000 bis 2019. Dabei nutzen die Verfasser den Ansatz der Frame-Analyse, um aufzuzeigen, welche Deutungsrahmen (Frames) aufgerufen werden, wenn es in der Presse um Deutschland, Polen und die deutsch-poln...

Das Bild, das Deutsche und Polen voneinander haben, wird maßgeblich davon bestimmt, welches Bild deutsche und polnische Medien vom jeweiligen Nachbarland zeichnen. Ausgehend von dieser These gehen die Autoren der Frage nach, wie Deutschland bzw. Polen in den Printmedien des jeweiligen Nachbarlandes dargestellt werden. Sie untersuchen hierfür deutsche und polnische Presseartikel aus den Jahren 2000 bis 2019. Dabei nutzen die Verfasser den Ansatz der Frame-Analyse, um aufzuzeigen, welche Deutungsrahmen (Frames) aufgerufen werden, wenn es in der Presse um Deutschland, Polen und die deutsch-polnischen Beziehungen geht. Vor allem drei Erkenntnisse sind hier zentral. Erstens greifen mediale Darstellungen notwendigerweise immer auf Frames zurück. Zweitens werden sowohl Deutschland als auch Polen in höchst unterschiedlichen Frames dargestellt, abhängig vom thematischen Kontext und dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. Drittens wird deutlich, dass jeder Frame einer inneren Struktur folgt, die kommunikative Anschlussmöglichkeiten vorzeichnet. Unterschiedliche Deutungsrahmen sind somit nicht beliebig kombinierbar oder austauschbar. Für die politische Kommunikation ergibt sich hieraus die Notwendigkeit, sich der (selbst) genutzten Frames bewusst zu werden und den Rahmen, der sich hieraus für mögliche Anschlusskommunikationen ergibt, stets mitzudenken.