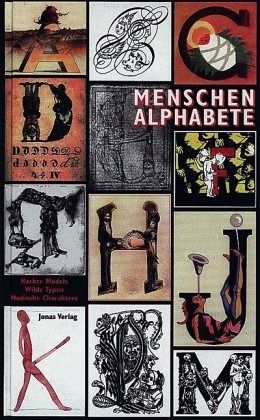

Menschenalphabete

Nackte Models, Wilde Typen, Modische Charaktere

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 6-10 Tagen

15,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Wenn Buchstaben eher gesehen statt gelesen werden wollen, handelt es sich um Bildbuchstaben. Ihre typografische Ein- und Verkleidung kann bis in die Inkunabelzeit des späten Mittelalters zurückverfolgt werden. Vor allem in den Initialen wurden Textinhalte visualisiert und damit Einzelbuchstaben als Augenweide herausgehoben und mit allerlei Figurativem verlebendigt. Der Slogan, Mensch sei das Maß aller Dinge, gewann in der Renaissance zunehmend an Bedeutung. So ist es nicht zufällig, dass Anatomie und Typografie zur selben Zeit zur Leitwissenschaft, resp. zum Leithandwerk wurden. Beide zerg...

Wenn Buchstaben eher gesehen statt gelesen werden wollen, handelt es sich um Bildbuchstaben. Ihre typografische Ein- und Verkleidung kann bis in die Inkunabelzeit des späten Mittelalters zurückverfolgt werden. Vor allem in den Initialen wurden Textinhalte visualisiert und damit Einzelbuchstaben als Augenweide herausgehoben und mit allerlei Figurativem verlebendigt. Der Slogan, Mensch sei das Maß aller Dinge, gewann in der Renaissance zunehmend an Bedeutung. So ist es nicht zufällig, dass Anatomie und Typografie zur selben Zeit zur Leitwissenschaft, resp. zum Leithandwerk wurden. Beide zergliederten ihren Gegenstand, den Körper, resp. den Buchstaben, in ihre Bestandteile, um in neuer Form und Technik Neues zu generieren und damit einer ersten Aufklärung den Weg zu ebnen. In der vorliegenden, chronologisch geordneten Untersuchung werden gegen 100 anthropomorphe Alphabete und Bildwörter, die auf Menschenfiguren basieren, vorgestellt und kulturhistorisch interpretiert von der gotischen Initiale im Gebetbuch über typografische Totentänze und erotische Eskapaden bis hin zu animierten Menschentypen des Internetzes.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.