Matthias Politycki

Gebundenes Buch

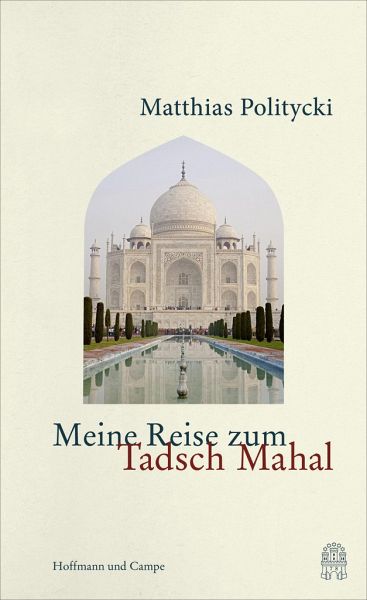

Meine Reise zum Tadsch Mahal

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Als er zum ersten Mal das Tadsch Mahal sieht, ist Matthias Politycki überzeugt, gerade vor dem schönsten Gebäude der Welt zu stehen. Aber woher nimmt er diese Gewissheit? Mit einer weiteren Reise versucht er, dem Geheimnis der Schönheit auf die Spur zu kommen. Dieses Buch ist eine persönliche Annäherung an das Tadsch Mahal und die große Liebesgeschichte, die sich darum rankt, aber auch ein Abenteuer, das am Ende mit dem Glück der reinen Anschauung belohnt wird. Und bis das Tadsch Mahal in einer Perspektive erscheint, in der man es zuvor noch nie gesehen hat.

Matthias Politycki gilt als großer Stilist und ist einer der vielseitigsten Schriftsteller der deutschen Gegenwartsliteratur. Sein Werk besteht aus über dreißig Büchern, darunter Romane, Erzähl- und Gedichtbände, sowie Sachbücher und Reisereportagen. Zuletzt erschienen von ihm Das kann uns keiner nehmen, vom Spiegel als "Deutschland-Roman vor afrikanischer Kulisse" gerühmt, der zu einem großen Publikumserfolg wurde, die vielbeachtete Streitschrift Mein Abschied von Deutschland sowie im April 2023 sein großer neuer Roman Alles wird gut. Chronik eines vermeidbaren Todes.

Produktdetails

- Verlag: Hoffmann und Campe

- Artikelnr. des Verlages: 0000536

- Seitenzahl: 158

- Erscheinungstermin: 5. November 2018

- Deutsch

- Abmessung: 212mm x 131mm x 20mm

- Gewicht: 274g

- ISBN-13: 9783455005363

- ISBN-10: 3455005365

- Artikelnr.: 53711887

Herstellerkennzeichnung

Hoffmann und Campe Verlag GmbH

Harvestehuder Weg 42

20149 Hamburg

vertrieb@hoca.de

+49 (040) 44188-0

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.02.2019

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.02.2019Im Tempel der Liebe

Der Schriftsteller und Weltreisende Matthias Politycki hat über den Taj Mahal als Sehnsuchtsort seiner Kindheit weniger eine Reiseerzählung als eine Liebeserklärung geschrieben. Dabei nähert er sich, begleitet von einem fachkundigen Einheimischen, dem marmornen Mausoleum und Zeugnis der Liebe zwischen Großmogul Shah Jahan und seiner Lieblingsgemahlin Mumtaz Mahal über eine "Aneinanderreihung von Umwegen" an. Zunächst lernt er Vorbilder wie die von Shah Jahans Großvater Akbar gegründete einstige Hauptstadt des Mogulreichs Fatehpur Sikri, das Akbar-Mausoleum und die als "Baby-Taj" bekannte Grabanlage Itimad-ud-Daula des Großvaters von Mumtaz Mahal und den Alltag Indiens als "Rahmenbedingungen des Traums"

Der Schriftsteller und Weltreisende Matthias Politycki hat über den Taj Mahal als Sehnsuchtsort seiner Kindheit weniger eine Reiseerzählung als eine Liebeserklärung geschrieben. Dabei nähert er sich, begleitet von einem fachkundigen Einheimischen, dem marmornen Mausoleum und Zeugnis der Liebe zwischen Großmogul Shah Jahan und seiner Lieblingsgemahlin Mumtaz Mahal über eine "Aneinanderreihung von Umwegen" an. Zunächst lernt er Vorbilder wie die von Shah Jahans Großvater Akbar gegründete einstige Hauptstadt des Mogulreichs Fatehpur Sikri, das Akbar-Mausoleum und die als "Baby-Taj" bekannte Grabanlage Itimad-ud-Daula des Großvaters von Mumtaz Mahal und den Alltag Indiens als "Rahmenbedingungen des Traums"

Mehr anzeigen

kennen, und er besucht in Jaipur lichtdurchflutete Werkstätten der Marmorschneider oder in Agra auf Blumenintarsien in der "Pietra dura"-Tradition spezialisierte Handwerker. Der Taj, dessen Aufrisspläne den Dichter an die Metrik eines Sonetts erinnern, gibt ihm Anlass für Gedanken über die selbstverständliche Schönheit und Wucht einer Kunst, die sich als "Meisterwerk vieler Meister" im Moment ihrer Vollendung vom menschlichen Schaffensakt gelöst habe. Bei der Inspektion am Ort, gemeinsam mit täglich bis zu achtzigtausend touristischen Nebenbuhlern, entgehen Politycki jedoch keineswegs die historischen wie gegenwärtigen Risse im marmornen Mythos: Auch wenn das Mausoleum laut Narrativen der Tourismusindustrie Zeugnis unverbrüchlicher Liebe von Shah Jahan und Mumtaz Mahal war, klärt ihn sein Begleiter über die arrangierte Ehe und das ausschweifende Leben des Großmoguls auch nach dem Tod der Lieblingsfrau auf. Ferner ließ Shah Jahan Hindu-Tempel zerstören, und heute ist das muslimische Taj der hinduistischen Regionalregierung ein Dorn im Auge. Enttäuscht von Marmorfraß durch Umweltverschmutzung, Trivialisierung, Trillerpfeifen wachhabender Soldaten zwecks Regulierung des stromlinienförmigen Tourismus und Disneyfizierung, sucht der Schriftsteller und Restromantiker Politycki, der die Illusion vom "märchenhaften Indien" nicht begraben will, nach Wegen, dem Bauwerk seine Würde wiederzugeben, verlässt die "ästhetische Versuchsanordnung" und den auratisierenden Rahmen und findet das Erhabene ausgerechnet im touristenbereinigten Anblick des Taj Mahal von einem Müllberg aus. Indien, schließt der Autor, sei zwischen Makel und Magie, Schauerromantik und Dekonstruktion "schrecklich schön".

sg

"Meine Reise zum Tadsch Mahal" von Matthias Politycki. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2018. 160 Seiten. Gebunden, 20 Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

sg

"Meine Reise zum Tadsch Mahal" von Matthias Politycki. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2018. 160 Seiten. Gebunden, 20 Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

»Ein inspirierender Text voll kluger Einsichten, nie geschwätzig, nie kitschig eine Mischung aus persönlicher [...] Liebesgeschichte, philosophischem Pilgerjournal und Lob der Schönheit.« Nicole Strecker WDR 3 Mosaik 20181219

Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!

Eine Bewertung schreiben

Eine Bewertung schreiben

Andere Kunden interessierten sich für

Entdecke weitere interessante Produkte

Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote