Nicht lieferbar

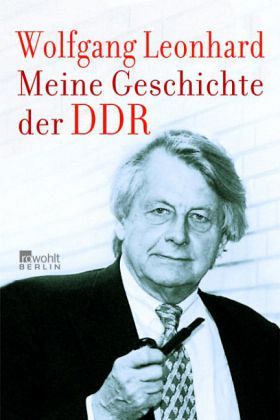

Meine Geschichte der DDR

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Wolfgang Leonhard, Jahrgang 1921, der letzte Überlebende der "Gruppe Ulbricht" und Autor des Bestsellers "Die Revolution entlässt ihre Kinder", zieht Bilanz - die Summe eines Lebens, das mit der Geschichte des Kommunismus im 20. Jahrhundert aufs Engste verbunden war. Leonhard gehörte zu den ersten Führungskadern, die Deutschland nach dem Krieg im Sinne des Sozialismus wiederaufbauen sollten. Bald brach er jedoch mit dem Stalinismus, wie er in der DDR Gestalt annahm. In diesem Buch beschreibt er den Aufstieg und Fall eines Staates, dessen Gründungsideale er leidenschaftlich teilte - und de...

Wolfgang Leonhard, Jahrgang 1921, der letzte Überlebende der "Gruppe Ulbricht" und Autor des Bestsellers "Die Revolution entlässt ihre Kinder", zieht Bilanz - die Summe eines Lebens, das mit der Geschichte des Kommunismus im 20. Jahrhundert aufs Engste verbunden war. Leonhard gehörte zu den ersten Führungskadern, die Deutschland nach dem Krieg im Sinne des Sozialismus wiederaufbauen sollten. Bald brach er jedoch mit dem Stalinismus, wie er in der DDR Gestalt annahm. In diesem Buch beschreibt er den Aufstieg und Fall eines Staates, dessen Gründungsideale er leidenschaftlich teilte - und dem er letztlich enttäuscht den Rücken kehrte. Er erzählt von den Anfangsjahren nach 1945, seinem späteren Leben als Ostexperte im Westen und von Plänen der Stasi, ihn zu entführen. Er schildert, wie er den Kalten Krieg zwischen beiden deutschen Staaten und schließlich das Ende der DDR erlebt hat. Und er zeichnet ein lebendiges Bild führender DDR-Persönlichkeiten, mit denen er gut bekannt war, unter ihnen Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht, Erich Honecker und Markus Wolf. Der Rückblick eines Jahrhundertzeugen - und zugleich ein zeitgeschichtliches Dokument ersten Ranges.