öffentlich so gut wie unbekannten Seite ihres Mannes. Entsprechend übergab sie mehr als tausend Briefe, die Heidegger im Lauf von 55 Jahren an sie geschrieben hatte, kurz nach dessen Tod 1976 ihrer Enkelin, Gertrud Heidegger, mit der späteren Bitte, sie mindestens bis ins Jahr 2000 unter Verschluß zu halten. Danach solle die Enkelin selbst sehen, was mit ihnen am besten geschehe. Die jetzt vorliegende Auswahl ist versehen mit kleinen Kommentaren der Herausgeberin zum familien- und zeitgeschichtlichen Zusammenhang der Schriftstücke.

Heideggers Briefe an seine Frau enthalten viel Material für Erzähler und Universitätshistoriker. Daß der Philosoph 1923 das Angebot erwog, an ein Forschungsinstitut der adligen japanischen Hochfinanz zu gehen, hätte sich selbst Alexander Kluge nicht besser ausdenken können. Was für geistesgeschichtliche Folgen das hätte haben können! In Marburg verbringt Heidegger ganze Kommissionssitzungen damit, gegen Leibesübungen als Pflichtstunden für Philosophen einzutreten. Wie ähnlich bleibt sich doch die deutsche Universität. Wenig später liest man dann das Wort "Leibnizübungen". Mit einem der schärfsten nationalsozialistischen Philosophen, Christoph Steding, bespricht Heidegger im Sommer 1934 im Schwarzwald dessen Plan zu seinem Buch über "Das Reich und die Krankheit der europäischen Kultur". Heideggers Kommentar dazu - "völkisch-politische Psychoanalyse" - sagt mehr als hundert tiefschürfende Exegesen, schon in "Sein und Zeit" sei sein Denken irgendwie "völkisch" gewesen. Und daß der Bücherverbrenner und Ideengeschichtler Alfred Bäumler 1936 die Versetzung Nicolai Hartmanns von Berlin nach Greifswald betrieb, weil Hartmann sich weigerte, von seiner späten Vorlesungsstunde abzugehen, die mit derjenigen Bäumlers gleichzeitig lag, gehört ebenfalls zu den anekdotischen Schlaglichtern auf die Universitätshistorie jener Jahre, an denen der Band reich ist.

Ansonsten aber schließt die Auswahl eine verborgene Lücke - man möchte sagen: Sie entbirgt etwas, dessen Verborgenheit bisher gar nicht aufgefallen war. Denn Heideggers Frau muß die Chronik ihrer Ehe als die der äußerst schmerzhaften Bindung an einen Mann vorgekommen sein, dessen sie bis zuletzt nie sicher sein konnte.

Elfride Heidegger, geborene Petri, war, was man damals eine moderne Frau nannte. Sie hatte das Lehrerexamen abgelegt, studierte danach Nationalökonomie in Freiburg und lernte Heidegger dort 1915 in einem Kant-Seminar kennen, das der Sechsundzwanzigjährige gab. Später ernährt sie die Familie, als der Philosoph lange auf einen Ruf warten muß. Sie betreibt den Bau der berühmt gewordenen Hütte in Todtnauberg, assistiert ihm in Karrierefragen, macht als erste Freiburgerin den Führerschein: 1933. Daß von den Briefen der Jahre zwischen 1933 und 1936, also der Zeit von beider Parteieintritt und Heideggers offen nationalsozialistischem Engagement, nur vier ganz unverfängliche übrig sind, beweist ebenfalls ihren Sinn fürs Praktische. Als sie allerdings 1922 das Studium wiederaufnehmen will, um für den Fall, daß dem Privatdozenten ein Lehrstuhl verwehrt bleiben sollte, berufstätig sein zu können, bescheidet sie ihr Mann, daß er in ihrem Studium "etwas sehe, was - in der jetzigen Form, die vielleicht noch eine tastende ist - Dich daran hemmt, Dir die frauliche Ganzheit zu geben, die Du im Lebenszusammenhang mit mir und den Kindern haben kannst". Heidegger verpflichtet, mit anderen Worten, seine Frau auf die Förderung seines Weges.

Es war ihr nicht verborgen, ein wie energisch beschrittener Weg das sein würde. Heidegger umschreibt in seinen Briefen immer wieder, welche "innere Revolution" sich in ihm zuträgt, spricht von seiner "Berufung", davon, wie intensiv er arbeitet - von morgens sieben bis zwölf und von nachmittags zwei bis halb sieben - und daß er sich in einem einsamen Kampf gegen seine Zeit befinde. Für das Erlebnis seiner eigenen "absoluten" philosophischen Produktivität findet er die ausführlichsten Worte. Überhaupt steht ihm alles, was ihn selbst angeht, besonders kontrastreich vor Augen. Ganz früh bemüht er für die Arbeitsgemeinschaft, als die er ihr auch die Ehe vor Augen hält, den Begriff der "unsichtbaren Kirche". Es sollte freilich eine Kirche werden, in der nur einer predigte.

Vor allem nach dem Ersten Weltkrieg sieht man Heidegger willens, eine Erneuerung des Lebens mit philosophischen Mitteln zu bewerkstelligen. Dem Rationalismus wird "der Kampf bis aufs Messer" erklärt, ein Kampf, der auf einfachen Oppositionen beruht: die Einsamkeit in der Natur gegen die Dekadenz und gemeinste Sexualität der Stadt; die konzentrierte Arbeit - "heiligste Lebensarbeit" - gegen die Zerstreuung; der Enthusiasmus gegen das "Oberflächendasein"; Geist, Leben und Jugend gegen den "Bürger". Mitunter kommt er dem Antisemitismus seiner Frau entgegen und konstatiert: "Die Verjudung unserer Kultur und Universitäten ist allerdings abstoßend", und "manchmal möchte man schon geistiger Antisemit werden". 1928 heißt es allerdings auch: "Freilich: die Besten sind - Juden." In seinen Vorlesungen wirkte Heidegger als Attraktion für die größten philosophischen Begabungen jener Jahre (Löwith, Strauss, Arendt), weil er die Stichworte einer allgemeinen Kulturkritik mit einer durchdringenden Deutung der philosophischen Tradition verbindet.

Es ist bemerkenswert, wie grimmig Heidegger seine Arbeit als die eines Einsamen genießt. Tatsächlich ist er, nur so kommen die Briefe ja zustande, oft abwesend, arbeitet er fern von der Familie. Zeitgenossen, von denen viel zu erwarten wäre, gibt es für ihn nicht. Und ähnlich herablassend wie über die meisten Kollegen - die große Ausnahme: die Philosophen Paul Natorp und Karl Jaspers - spricht er auch über Nahestehende. Es gibt frühe Ehekrisen. Einer entspringt sein Sohn, Hermann Heidegger, der ein bewegendes Nachwort zu dieser Briefausgabe geschrieben hat. Der Philosoph gibt sich unbürgerlich, beschreibt der Gattin den in sie Verliebten als nicht ganz satisfaktionsfähig und läßt es geschehen.

Beim Lesen verliert sich so nie der Eindruck, man schaue einem Stück von Ibsen ohne tödlichen Ausgang zu - das Leben als Lebenslüge, in der sich vieles als Freiheit tarnt, was tatsächlich Konzentration aufs eigene Fortkommen ist, und sei es auch ein großartiges Fortkommen im Geistigen. Ein Schlüsselsatz fällt 1920, der nämlich, "daß unsere Ehe etwas ganz Reiches u. Starkes bedeutet wenn auch vielleicht die Liebe fehlt, von der ich mir allerdings keine rechte Vorstellung machen kann". Heidegger, der sich angestrengt bemühte, absolut nicht oberflächlich zu erscheinen, ist es ebendarin, zur Vernarrtheit in, zur Hingabe an und zur Ehrlichkeit gegenüber seiner Frau an entscheidender Stelle unfähig zu sein. Einen frühen Liebesbrief in phänomenologischer Poesie, der sogar einen Titel hatte - "Im Du zum Gott" -, hat Elfride Heidegger dem Marbacher Literaturarchiv vermacht und auf der Rückseite vermerkt: "Modell für all seine Liebesbriefe an die vielen ,Geliebten'".

Auch für die Betrogene gab es ein solches Passepartout - nach 1945 erhält sie wiederholt Briefe, in denen Heidegger stereotyp um Verständnis für seine ständigen Seitensprünge nachsucht, nicht ohne dafür stets noch höhere Bedeutungen aufbieten zu können. Der Flügelschlag des Gottes Eros berühre ihn jedesmal, wenn er im Denken einen wesentlichen Schritt tue. So beschwört er die Ehe, um weitere mythologische Implikationen unbekümmert, allen Ernstes im Namen "Hera" und erklärt ihr, der Leidenschaft zu bedürfen, weil sonst die Quelle nicht springe.

Womit er sie aber bis ins Innerste verletzt, ist - neben den ständigen Vertröstungen, er müsse sich über sich selber klarwerden - die von ihr in einem unabgeschickten Brief zitierte Wendung, er suche bei den Geliebten "Heimat". An Affären "als Befeuerung, die Du brauchst", habe sie versucht, so schreibt sie, das Beglückende für ihn zu sehen. Aber die Kälte, die in den Überhöhungen und Verlogenheiten steckt, die darum herumreden, daß es weder Liebe noch Vertrauen mehr gibt, verbittert sie. Das Platon-Buch, das er ihr in einem der vielen Verzeih-mir-Briefe zu widmen verspricht, wird nie geschrieben. Das Gegenstück zu "Sein und Zeit", das die Lizenz für den zeushaften Eros abgeben soll, auch nicht. Sie schreibt, ob Heidegger einmal darüber nachgedacht habe, was leere und hohle Worte zu solchen mache. Eine Antwort hierauf ist nicht erhalten. Was der Band ebenfalls nicht beantwortet, ist die Frage, was für die so zu Recht Verbitterte die ungeheure Enttäuschung aufgewogen haben mag.

JÜRGEN KAUBE

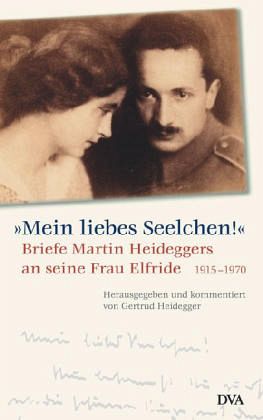

Gertrud Heidegger (Hrsg.): "Mein liebes Seelchen!" Briefe Martin Heideggers an seine Frau Elfride, 1915-1970. Deutsche Verlagsanstalt, München 2005. 416 S., geb., 22,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.09.2005

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.09.2005