Nicht lieferbar

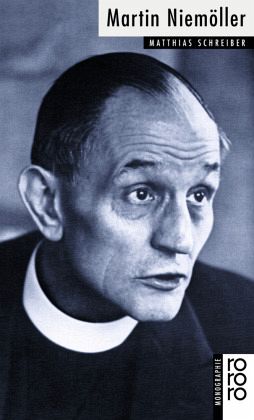

Martin Niemöller

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Martin Niemöller war im Ersten Weltkrieg U-Boot-Kommandant und in der Weimarer Republik ein wehrhafter Gegner der Demokratie. Als Pfarrer in Berlin-Dahlem und Haupt der Bekennenden Kirche zog er in den dreißiger Jahren den Hass Adolf Hitlers auf sich, der ihn von 1937 bis 1945 in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau gefangen hielt. Nach 1945 kämpfte der streitbare Protestant Niemöller gegen die Wiederbewaffnung und für die Wiedervereinigung Deutschlands. Er blieb bis heute eine Symbolfigur: ein Querdenker, der aus seinem christlichen Glauben die Kraft für unerschrockenen pol...

Martin Niemöller war im Ersten Weltkrieg U-Boot-Kommandant und in der Weimarer Republik ein wehrhafter Gegner der Demokratie. Als Pfarrer in Berlin-Dahlem und Haupt der Bekennenden Kirche zog er in den dreißiger Jahren den Hass Adolf Hitlers auf sich, der ihn von 1937 bis 1945 in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau gefangen hielt. Nach 1945 kämpfte der streitbare Protestant Niemöller gegen die Wiederbewaffnung und für die Wiedervereinigung Deutschlands. Er blieb bis heute eine Symbolfigur: ein Querdenker, der aus seinem christlichen Glauben die Kraft für unerschrockenen politischen Widerstand bezog.

![Glaube fällt [nicht] vom Himmel Cover Glaube fällt [nicht] vom Himmel](https://bilder.buecher.de/produkte/68/68410/68410277n.jpg)