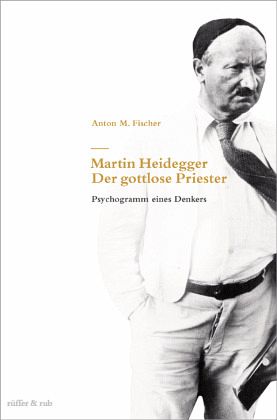

Martin Heidegger - Der gottlose Priester

Psychogramm eines Denkers

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 2-4 Wochen

35,50 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Heidegger hat die Welt begeistert und das Denken revolutioniert, indem er die lebendige Existenz des Menschen in den Mittelpunkt gestellt und dem Denken eine ungeheure Macht zugeschrieben hat. Sich selber hat er als Herold der Zeitenwende gesehen, der die abendländische Seinsvergessenheit durchbricht.Um sein Leben ranken sich ein Gewirr von Legenden, Halbwahrheiten und Ganzlügen. Seine Parteinahme für den Nationalsozialismus und sein gescheiterter Versuch, die deutsche Universität ins Neue Reich zu führen, lösen noch heute erregte Debatten aus.Wie ist aus dem autoritätshörigen Priester...

Heidegger hat die Welt begeistert und das Denken revolutioniert, indem er die lebendige Existenz des Menschen in den Mittelpunkt gestellt und dem Denken eine ungeheure Macht zugeschrieben hat. Sich selber hat er als Herold der Zeitenwende gesehen, der die abendländische Seinsvergessenheit durchbricht.

Um sein Leben ranken sich ein Gewirr von Legenden, Halbwahrheiten und Ganzlügen. Seine Parteinahme für den Nationalsozialismus und sein gescheiterter Versuch, die deutsche Universität ins Neue Reich zu führen, lösen noch heute erregte Debatten aus.

Wie ist aus dem autoritätshörigen Priesterkandidaten über Nacht ein radikaler Philosoph geworden? Und wie aus diesem Kritiker philosophischer Elfenbeintürme der Guru einer Seinsreligion, der die Gegenwart in Frage stellt? Warum verliebt sich der Vertreter eines unhinterfragten Antisemitismus in eine jüdische Studentin?

Fischers Charakterstudie fragt nach dem Zusammenhang von Leben und Werk.

Um sein Leben ranken sich ein Gewirr von Legenden, Halbwahrheiten und Ganzlügen. Seine Parteinahme für den Nationalsozialismus und sein gescheiterter Versuch, die deutsche Universität ins Neue Reich zu führen, lösen noch heute erregte Debatten aus.

Wie ist aus dem autoritätshörigen Priesterkandidaten über Nacht ein radikaler Philosoph geworden? Und wie aus diesem Kritiker philosophischer Elfenbeintürme der Guru einer Seinsreligion, der die Gegenwart in Frage stellt? Warum verliebt sich der Vertreter eines unhinterfragten Antisemitismus in eine jüdische Studentin?

Fischers Charakterstudie fragt nach dem Zusammenhang von Leben und Werk.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.