Nicht lieferbar

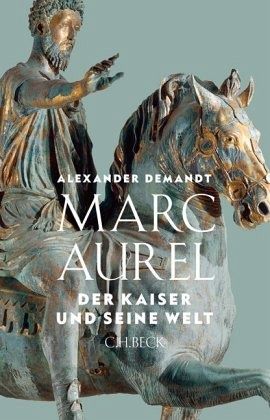

Marc Aurel

Der Kaiser und seine Welt

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Keinen römischen Kaiser kennen wir so genau wie Marc Aurel - und nur wenige Historiker sind so vertraut mit den außergewöhnlich reichen Quellen zu seinem Leben wie Alexander Demandt. In seinem jüngsten Werk stellt er uns den berühmten Philosophenkaiser und dessen krisengeschüttelte Epoche meisterhaft vor Augen und zieht noch einmal alle Register seines Könnens. Alexander Demandt erklärt die Grundlagen des römischen Staatswesens, beschreibt die Kämpfe mit den Parthern und den Donaugermanen, den Vorboten der Völkerwanderung, sowie die Christenprozesse - trotz der Humanisierung des Rec...

Keinen römischen Kaiser kennen wir so genau wie Marc Aurel - und nur wenige Historiker sind so vertraut mit den außergewöhnlich reichen Quellen zu seinem Leben wie Alexander Demandt. In seinem jüngsten Werk stellt er uns den berühmten Philosophenkaiser und dessen krisengeschüttelte Epoche meisterhaft vor Augen und zieht noch einmal alle Register seines Könnens. Alexander Demandt erklärt die Grundlagen des römischen Staatswesens, beschreibt die Kämpfe mit den Parthern und den Donaugermanen, den Vorboten der Völkerwanderung, sowie die Christenprozesse - trotz der Humanisierung des Rechts. Schließlich führt er uns ein in die Gedankenwelt des Kaisers, die uns nicht zuletzt dank dessen weltberühmten Selbstbetrachtungen, den "Wegen zu sich selbst", bekannt ist. Auf diese Weise entsteht das Portrait eines Mannes, der sich wie kein anderer um Weisheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit mühte und mit stoischer Standhaftigkeit seine Herrscherpflichten erfüllte. Nicht von ungefähr war dieserKaiser die Lieblingsgestalt des Altbundeskanzlers Helmut Schmidt.