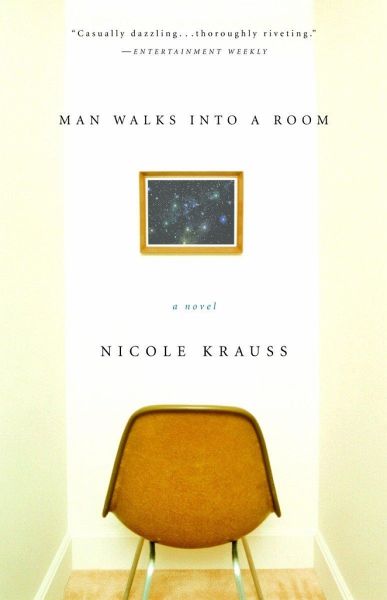

und systematisch sich die junge Autorin mit dem Thema der Erinnerung auseinandergesetzt hat. Es sind vor allem das Versagen des Gedächtnisses und die Schwierigkeit des Nachvollzugs der Erinnerung der anderen, die das erzählerische Ingenium von Nicole Krauss beschäftigen. Es ist unübersehbar, daß dieses Interesse mit der jüdischen Herkunft zusammenhängt und damit aus einer Tradition, in der Erinnerungen durch das erzählte Weitergeben von Generation zu Generation beschworen werden.

In "Kommt ein Mann ins Zimmer" gestaltet Nicole Krauss das Thema in einer waghalsigen Konstruktion, die das Genre des Romans zum experimentellen Gedankenspiel überschreitet. Der Englischprofessor Samson Greene wird in der Wüste herumirrend aufgefunden. Es stellt sich heraus, daß er durch einen Tumor alle Erinnerungen seit seinem zwölften Lebensjahr verloren hat. Die gesteigerte Erfahrung der Fremdheit der Welt, die als Spiegelung auch seiner jungen Frau Anna widerfährt, führt ihn in die Hände eines visionären Gehirnforschers, der von der Herstellung wahrer Empathie durch "Gedächtnistransfer" träumt. In absehbarer Zukunft will er die Menschen gegen Entfremdung immunisieren, "wie sie einst gegen Pocken und Kinderlähmung geimpft worden waren".

Samsons Geschichte liest sich aber im nachhinein nicht wie Science-fiction, sondern eher wie eine Legende. "Und irgendwo geschah es, daß ein anderer alles vergaß, was er einmal gewußt hatte, den Geist eines alten Lebens aufgab und eine neue Leere betrat. Ein Mann auf halber Strecke seines Lebens, der sein Buch umgedreht auf den Tisch legte, um eine Ecke ging und in die Zukunft verschwand." Er möchte die Leere füllen, um wieder etwas wert zu sein, nach der Operation aber hat Samson nichts gewonnen als einen "Albtraum im Kopf, der ihm nicht gehört".

Vor allem in der Nebenfigur des Onkel Max, "der aus Deutschland geflüchtet war und ihm beigebracht hatte, auf jiddisch zu fluchen", und der ihm Kafkas Werke zugesteckt hatte, als wären sie Pornographie, erscheint die Verbindung zum Problem der jüdischen Nachgeborenen. Samson in seiner partiellen Amnesie will den Kontakt nicht. "Er fand es zu schwierig, ihre Stimmen zu hören." Onkel Max aber wußte einst, daß der Klang der Worte alles sagt. Obwohl er nicht an Gott glaubte, ging er in die Synagoge und las in der Thora: "Um sich zu erinnern." Schließlich sieht Samson Onkel Max doch wieder - im Heim für Alzheimer-Patienten.

Empathie erscheint dort nur noch in ihrer Unmöglichkeit. "Er wünschte, er könnte sich um ihn kümmern, in seinen letzten Tagen bei ihm sein, sie beide zusammen irgendwo in einem Haus, wo Zeit wäre zu reden - ja sogar Zeit, sich zu erinnern." Wenn aber alles vergessen ist, ist es für alles zu spät. Dann schlägt die Zeit um in leere Unendlichkeit.

Für einen neurophysiologisch halbwegs informierten Leser ist das Gedankenexperiment zunächst irritierend, zumal es mit einem technokratischen Kauderwelsch und einer scheinbar naiven Faszination an den blinkenden Bildern der Gehirnforschung aufbereitet und inszeniert wird. Wie "auf ein Stichwort wurde der Bildschirm schwarz, und es erschien ein dreidimensionales, durch den Raum rotierendes Gehirn, so lebendig, daß es realer schien als ein echtes, die Gehirnlappen voller leuchtender Signale einer regen Tätigkeit, abgelöst von jeder Konsequenz die reinen Denkbewegungen verfolgend, ohne Blut und ohne Atem, ohne ein schlagendes Herz, das ihnen die Richtung wies".

Gedächtnistransfer in der im Roman beschriebenen Form gibt es natürlich nicht, obwohl einem die Versprechungen des Wissenschaftlers irgendwie bekannt vorkommen mögen. Auch Samson Greenes These, die Wahrnehmung sei ungetrübt von Erinnerungen "absolut klar", ist offensichtlich falsch.

Die Wahrnehmung des Sichtbaren wird im Zusammenspiel von Sprache und Sinneserfahrung durch angeborene und sozial relativ gleichförmig ausdifferenzierte Ähnlichkeitsmaßstäbe gesteuert, die erst durch den Rückgriff auf das Gedächtnis eine einigermaßen stabile Relation zwischen Reizähnlichkeiten und Wahrnehmungsähnlichkeiten herstellen. Die aktuelle Gehirnforschung bestätigt insofern weder die Erkenntniszweifel noch den nomadischen Solipsismus, unter dem die Personen des Romans leiden. Die Kommunikation von Subjekten ist auf gleichmäßige Vernetzung von Nervenenden nicht angewiesen. Subjektivität ist keineswegs unhintergehbar, sie verdankt ihre bestimmte Form selbst einem biologischen wie kulturellen Traditionszusammenhang.

Das weiß vermutlich auch Nicole Krauss. So hat sie den entfernt an Stanislaw Lems "Solaris" erinnernden Kern ihrer Geschichte als eine komplexe Metapher der Einsamkeit gestaltet, die oft gerade im Moment der Nähe gefühlt wird. Derart verweist sie auch auf die schon in der Geschichte von Samson und Delila gestaltete Ambivalenz der Liebe, die den Menschen mit der Welt versöhnt und zugleich auch den Stärksten verletzlich macht, dem Verrat und dem Verlust aussetzt. Fremdheit zur Welt und ein schmerzhaftes Bewußtsein, daß Unheil jederzeit eintreten kann, durchzieht Annas Reflexionen und ist zugleich ein Motiv des Erzählens, das Nicole Krauss als ein Verfahren negativer Dialektik betreibt. Das Einfühlsvermögen der Erzählerin widerlegt die solipsistischen Thesen, aufgehoben aber wird die Distanz zwischen Anna und Samson nur im Akt des Erzählens selbst, nicht aber auf der Ebene der Handlung.

Nicole Krauss beherrscht schon in diesem ersten Roman jenen oft komisch auf die moderne Welt übertragenen Ton barocker Melancholie, der auch "Die Geschichte der Liebe" prägt. Ihre Schilderungen des Sichtbaren sind durchtränkt von dem schmerzlichen Bewußtsein, daß auch "die unauslöschliche Schönheit" unrettbar verlorengehen kann. Gelegentlich kann sich der Leser des Erstlings des Gefühls nicht erwehren, daß die Schnittechnik des Romans darauf schielt, von Woody Allen verfilmt zu werden. Wie Anna und Samson durch die Fensterscheibe in ein Restaurant in New York blicken, das hätte eine Szene in "Manhattan" abgeben können. Nur als Verlust erscheint ihnen in dem Anblick, was Vertrautheit zwischen zwei Menschen ausmacht. Daß einmal "ein einziges Wort für weitreichende Themen stand und Zwischentöne ausreichten, um die Stimmungslage mitzuteilen, und sie nach all dem vielen Reden wieder in das wechselseitige Schweigen sinken konnten, das die Grundlage ihres Zusammenlebens war". Nun aber gibt es nicht mehr viel zu sagen. Es gilt nur noch, "die gehütete Stille dessen, was unausgesprochen zwischen ihnen stand", nicht durch falsche Töne zu zerstören, bevor beide ihrer Wege gehen.

Falsche Töne gibt es in Nicole Krauss' Schreiben nicht, und auch die Übersetzerin Grete Osterwald versteht es, von gelegentlichen Schwierigkeiten mit der Sprache der amerikanischen Popularkultur abgesehen, diese zu vermeiden.

Obwohl die Konstruktion des Romans bisweilen arg angestrengt wirkt und die Sprache zuweilen die Kitschgrenze berührt, geht auch dieser Roman nach Überwindung einiger Irritationen zu Herzen des Lesers, der sich von dieser hochtalentierten Autorin gern daran erinnern läßt, daß Geschichten den Schmerz der Sehnsucht lindern können.

Nicole Krauss: "Kommt ein Mann ins Zimmer". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Grete Osterwald. Rowohlt Verlag, Reinbek 2006. 320 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.10.2006

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.10.2006