Otto Klemperer erstmals wieder in Deutschland, und zwar das junge sendereigene Symphonieorchester in Baden-Baden. Ein Jahr später folgte Paul Hindemith auf seiner ersten Deutschland-Reise der Einladung Strobels, und 1950 fanden die Donaueschinger Musiktage in Strobels Regie statt.

Der Einfluß der Remigranten auf das Musikleben in Deutschland war ungleich größer als die geringe Anzahl derer, die sich zur Rückkehr entschlossen, erwarten läßt. Nur sechs Prozent der ins Exil Vertriebenen zogen zurück nach einem der beiden Deutschlands oder nach Österreich: 30 000 von einer halben Million; etwa vier Prozent davon waren Juden, rund fünf bis zehn Prozent Musiker oder Musikschaffende. Diese Zahlen trägt Maren Köster zusammen zu den "Konturen eines neuen Forschungsfeldes". Eine Remigration, so Köster, sei im Vergleich zum Exil "kein Massenphänomen" gewesen. Weniger euphemistisch: Nur den wenigsten der vor den Nazis ins Exil Geflohenen gelang es, erfolgreich heimzukehren.

Und doch: Vor allem in der DDR nahmen die Remigranten Schlüsselpositionen ein bei der Reorganisation des deutschen Kulturlebens. Das Selbstverständnis dieser Aufbauarbeit unterscheidet sich, wie der Fall Strobel zeigt, grundlegend von dem, womit heute der Abbau des Kulturprogramms, als populistischer Umbau maskiert, an den meisten öffentlich finanzierten Kultureinrichtungen sich vollzieht oder vollzogen hat. Strobel damals: "Aber der Rundfunk dient doch der Erholung! - so fragt der Hörer. Gewiß, er dient auch der Erholung. Man wird sich nicht beklagen können, daß diese viel ersehnte Erholung in unserem Programm fehle. Ich bitte aber das eine zu beachten: Nach unserer Auffassung, die sich allerdings grundsätzlich von der des verflossenen Regimes unterscheidet, ist der Rundfunk ein Kulturinstrument."

Dazu ist zu sagen, daß erst vor wenigen Monaten am RBB in Berlin der Redakteur für Neue Musik Martin Demmler fristlos entlassen wurde, weil es ihm einfiel, eine Frühstücksradio-Moderation des ihm vorgesetzten Abteilungsleiters öffentlich zu machen, der nicht nur mit verantwortlich zeichnet für die Ausdünnung des Musikprogramms, sondern das auch noch auf salopp-unterhaltsame, freilich wohl ernstzunehmende Weise propagierte unter Zuhilfenahme eines Propagandazitats von Joseph Goebbels, welches er allen heute amtierenden Rundfunkintendanten zur Beherzigung empfahl (F.A.Z. vom 18. August 2005). Der Redakteur hatte das anonym angezeigt, woraufhin der Sender ihm Urkundenfälschung anlastete.

Es sind nicht zuletzt Fundstücke wie das Strobel-Zitat aus Ulf Scharlaus Essay "Remigration von Musikern im Deutschen Rundfunk nach 1945", die klarmachen, wie notwendig dieser junge musikwissenschaftliche Forschungszweig heute ist. In der Literaturwissenschaft blühte die Exilforschung schon Anfang der Siebziger. Die deutsche Musikwissenschaft widmete sich dem Thema verspätet und überließ wichtige Impulse dabei der amerikanischen Musikologie. Eine der ersten maßgebenden Studien war die Biographie, die Claudia Maurer-Zenck 1980 über "Ernst Krenek - Komponist im Exil" veröffentlichte. Zunächst ging es in der musikalischen Exilforschung um den Einfluß der geknickten Lebenskurve auf das musikalische Schaffen einzelner. Auf die Wirkung, die aus Deutschland emigrierte Komponisten (etwa Kurt Weill) oder Musikwissenschaftler (wie Willi Apel) in ihrer neuen Heimat entfalteten, stieß man nur von Fall zu Fall auf biographischem Weg. Neu stellt sich nun, weil systematisch und über den Einzelfall hinaus, die Frage nach dem Einfluß der Remigranten auf das deutsche und österreichische Musikleben. Dazu trafen sich in der Evangelischen Akademie in Tutzing vor zwei Jahren erstmals Musikwissenschaftler mit Komponisten und Zeitzeugen. Die Ergebnisse, die in diesem Band gesammelt wurden, sind entsprechend disparat. Teils pathetisch, teils bitter wirken die auf beigelegter CD dokumentierten Zeitzeugengespräche mit den Musikern Gerhard Bronner und Hannes Stein, dem Musikwissenschaftler Eberhard Rebling und dem Dirigenten Michael Gielen. Auch Peter Gülke, der 1963 die DDR verließ und die meisten dorthin Heimgekehrten, alsbald zu musikalischen Funktionsträgern Avancierten (von Hanns Eisler bis Harry Goldschmidt) mit ihren Idiosynkrasien noch persönlich kannte, betritt in seinem Vortrag "Remigranten und Daheimgebliebene" bewußt das Glatteis der persönlichen Erinnerung.

Dagegen untersucht Gerd Rienäcker eher nüchtern die Neigung zum Klassizismus bei den in die DDR remigrierten Komponisten. Claudia Maurer-Zenck zeichnet in ihrem Beitrag "Burians Esel" den erschütternden Zickzackkurs von zwei letztlich Nichtremigrierten nach, die "überall ein bißchen ungern" (Polgar) lebten: So fand der Geiger Rudolf Kolisch zwar, wie auch der Komponist Ernst Krenek, in den Staaten seinen Lebensunterhalt, doch kein Zuhause. Beide, Kolisch wie Krenek, zögerten zu lange und stießen auf zu große Widrigkeiten bei ihren Versuchen, wieder anzukommen in der alten Heimat. Jeder Rückkehrer, so Josef Ludin vom Standpunkt der Psychoanalyse aus, sei einerseits sich selbst, dann auch anderen als ein Gescheiterter erschienen. Eine mehr oder weniger intakt gebliebene Gesellschaft zog es vor, die Remigranten als unerwünschte Zaungäste zu behandeln. Allenfalls in der zeitgenössischen Musik war ein kritischer Neuanfang erwünscht. Das galt nicht für alle Sparten des Konzertlebens - und vor allem nicht überall.

Ins schöne Wien etwa habe "von der Dirigentenprominenz im Exil niemand den definitiven Weg zurück" finden können, konstatiert Reinhard Kapp: Kleiber ging nach Ost-Berlin, Klemperer nach London - in Wien blieben und reüssierten dagegen Böhm, Krauss, Knappertsbusch, Furtwängler und vor allem Karajan. In seiner Analyse der Aufführungsgeschichte nach 1945 zeigt Kapp, welche Folgen die Vertreibung der Neuen Wiener Schule aus Wien ebenso wie die Ausgrenzung der Remigranten auf die Etablierung eines Interpretationsideals der Nachkriegszeit gehabt hat: traditionsfundiert und geprägt vom Pathos der Sachlichkeit, in seltsamer Mischung aus "Kälte und Sentimentalität". Auch der Triumphzug der historischen Aufführungspraxis nahm wohl nicht umsonst hier seinen Ausgang. An Denkanstößen dieser Art ist der Band überreich. Höchst brauchbar und lobenswert, da die musikalische Remigrationsforschung noch in den Anfängen steckt, ist die umfangreiche Bibliographie.

ELEONORE BÜNING

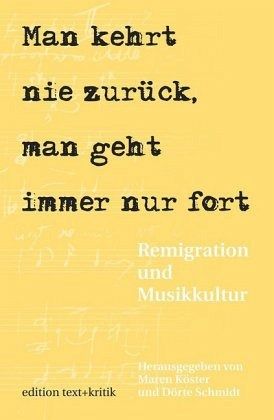

"Man kehrt nie zurück, man geht immer nur fort". Remigration und Musikkultur. Herausgegeben von Maren Köster und Dörte Schmidt unter Mitarbeit von Matthias Pasdzierny. edition text und kritik, München 2005. 276 S., Audio-CD, br., 32,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.12.2005

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.12.2005