wenige Jahre später angehalten worden, die ihr gut bekannten königlichen und dann noch eine Menge anderer Köpfe gleich nach dem Guillotinieren abzuformen.

Solche Geschichten höhten die Authentizität ihrer Schaustücke, die fixer Bestandteil des Museums in der Londoner Baker Street werden sollten. Aber weder lässt sich eine Bestätigung für den Aufenthalt der jungen Frau in Versailles finden, noch werden die Revolutionäre an der Herstellung royalistischer Devotionalien interessiert gewesen sein. Und auch wenn es um die Opfer der Terreur in deren eigenen Reihen ging, ist Marie Tussauds Versicherung, stets am frischen Kadaver gearbeitet zu haben, kaum besonders glaubwürdig.

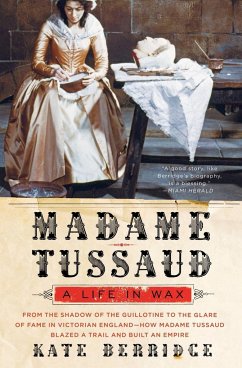

Ihre späten "Erinnerungen an Frankreich" fügen noch manche Geschichte hinzu, die bereits zeitgenössischen Kritikern ein Licht über die Verlässlichkeit der biographischen Angaben aufsteckte. Aber wie es wirklich gewesen ist, wissen wir leider auch nicht. Denn gerade für die erste Lebenshälfte gibt es nur äußerst spärliche andere Zeugnisse. Biographen setzt das in einige Verlegenheit. Kate Berridge hilft sich darüber im ersten Teil ihres Buches mit detailreichen Schilderungen des Pariser Lebens am Ende des Ancien Régime und in der Revolutionszeit hinweg.

Das Metier lernte die im Alter von sieben Jahren mit ihrer Mutter nach Paris gekommene Marie von Kindesbeinen an bei Philippe Curtius, der nicht nur für seine exzellente Technik der Wachsmodellierung bekannt war, sondern sich mit ihr auch einträgliche Geschäftsfelder zu erschließen wusste. Die anatomischen Nachbildungen mögen bei dem Schweizer Arzt der Ausgangspunkt gewesen sein, aber die von Sammlern geschätzten Stücke werden nicht nur diesem Genre angehört haben. Mit seiner Niederlassung in Paris auf Einladung eines hochgestellten Bewunderers kamen die öffentlichen Dauerausstellungen an verschiedenen Orten der Stadt hinzu.

Die Spektakelkonkurrenz in Paris war groß, aber Curtius' Vermarktungstalent offenbar auch. In die herausgeputzten Schauräume im Palais Royal lockte man das bessere Publikum, in der "Caverne des Grands Voleurs" am Boulevard du Temple ging es etwas volksnäher zu. Der Reiz der wächsernen Lebensechtheit verfing in der Nachbildung der höfischen Gesellschaft genauso wie in den Szenen von Verbrechen und Strafe, wobei sich auch der erzieherische und belehrende Nutzen hervorheben ließ, wie es sich für die "Anatomische Venus" und ähnliche Figuren ohnehin immer verstand.

Es waren da bereits alle Elemente versammelt, mit deren geschickter Kombination Marie Tussaud zur erfolgreichen Schaustellerin wurde - und zur Begründerin einer bis heute erfolgreichen internationalen Marke. Die ersten Jahre in England standen allerdings noch im Zeichen eines für sie ungünstig abgeschlossenen Knebelvertrags. Doch von 1804 an hatte sie die Zügel allein in der Hand, und wenige Jahre später wird die ständig erweiterte Sammlung ihrer Figuren auch nicht mehr unter dem Namen ihres 1794 verstorbenen Mentors Curtius vorgestellt, sondern als "Madame Tussaud's".

Die englischen Städte, in denen sie ihre Schau zeigte - die Entscheidung für die dauerhafte Präsentation in der Londoner Baker Street fiel erst 1836 -, wurden von vielen Schaustellern frequentiert. Alle Preisklassen waren im Angebot und durchaus auch Wachsfiguren. Aber Marie Tussaud verstand es vorzüglich, ihre Schau zu profilieren. Zur Perfektion ihrer Wachsmodellierung kam die Aufmerksamkeit für Accessoires und Ausstattung. Es wurde nicht gespart, wenn es darum ging, die Schausäle insbesondere für ein Publikum der besseren Klassen attraktiv zu machen.

Charles Dickens, in dessen Roman "Der Raritätenladen" eine von Madame Tussaud inspirierte Prinzipalin auftritt, hat das vermerkt: den imposanten, glanzvollen Effekt ihrer Schau - Orchester für Hintergrundmusik eingeschlossen -, die entschiedene Abgrenzung von der Jahrmarktskonkurrenz, die Hinweise auf den Bildungswert der gezeigten Figuren und Szenen. Der Erfolg gab ihr recht.

Kate Berridge erzählt von englischen Verhältnissen in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts so hingebungsvoll wie von Ancien Régime und Terreur. Die dafür herangezogene Literatur ist reichhaltig, und wenn ihr auch der eine oder andere stilistische Ausrutscher bei der Verarbeitung zu möglichst lebendigen Schilderungen unterläuft, man stößt darin auf viele interessante Details der zeitgenössischen Populärkultur.

Für einige andere Facetten der Faszinationsgeschichte von Wachsfiguren zeigt sie dagegen wenig Interesse. Kaum etwas erfährt man abseits von Curtius über die Tradition anatomischer Modellierungen oder über die höfischen und religiös-kirchlichen Verwendungen von wächsernen Memorialporträts und realistischen Wachsfiguren, die einiges über die Attraktionskraft der lebensecht toten Bilder verraten. Mit dem Tod haben diese Figuren eben auf intime Weise zu tun. Wer hätte das besser verstanden als Madame Tussaud, die sich ihrem englischen Publikum als Zeugin der revolutionären Schreckensherrschaft präsentierte. Ihre Wachsfiguren-Präsentationen beerbten aber nicht nur vorausgehende Traditionen, sondern überstanden später auch die Epoche der Bilderfluten und virtuellen Realitäten.

Es muss nicht unbedingt London sein, um einen Selbstversuch zu machen. Bei Madame Tussauds in Las Vegas kann man in der "Chapel Of The Dreams" sogar heiraten. Das hätte sich die 1850 im Alter von fast neunzig Jahren verstorbene Firmengründerin wohl nicht träumen lassen.

HELMUT MAYER

Kate Berridge: "Madame Tussaud". Biografie. Aus dem Englischen von Friedrich Mader und Alexander Wagner. Osburg Verlag, Berlin 2009. 368 S., Abb., geb., 22,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.06.2009

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.06.2009