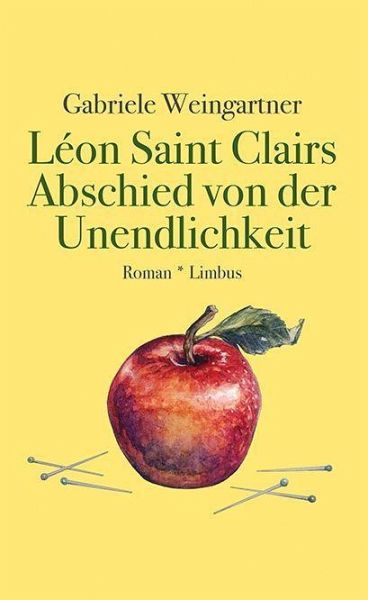

Berlin zur Zeit der Napoleonischen Kriege, aber auch der Sechzigerjahre und schließlich als bundesdeutsche Hauptstadt. Der etwas kleinwüchsige Leon - seine Größe bleibt über die Jahrhunderte die eines etwa Vierzehnjährigen - nimmt am Ende des Romans zusammen mit einer Mitarbeiterin einer Schweizer Sterbehilfeorganisation, die den Namen Heidi trägt, den Zug von Berlin nach Basel. Nach der Ankunft entwischt er jedoch seinem "Todesengel" und landet schließlich in einem Luxushotel in Chur.

Und dort hält er sich am Beginn und bis beinahe zum Ende des neuen Romans noch immer auf, ein Faktum, das allein schon deshalb bemerkenswert ist, weil Sesshaftigkeit bis dato überhaupt nicht zu Leons Lebensform gehörte, sondern er zwangsläufig immer Abschied nehmen musste. Der Unsterbliche kann nichts und niemanden festhalten und nirgendwo ankommen. Auch wenn Weingartner die Legende von Ahasver, dem Ewigen Juden, an keiner Stelle erwähnt, ist ihr Held bis zu diesem Zeitpunkt dessen Wiedergänger.

Nun beginnt er aber - ein sehr merkwürdiges Gefühl nach 250 Jahren - zu wachsen, und eines Tages braucht er seine erste Rasur. Das ist einerseits unangenehm, wie es andererseits Hoffnung auf seinen "Abschied von der Unendlichkeit" macht, vielleicht auch vor der quälenden Unsterblichkeit. Das Geld, von dem er im Hotel "Schneeleopard" drei Wochen lebt (". . . sie zählten zu den glücklichsten meines jüngeren Daseins"), hat er vor dem Verlassen Berlins einer Vase seiner reichen Geliebten Konstanze entnommen. Als es langsam weniger wird, tritt er eine Stelle als "Praktikant" in der Maßschneiderei (Herren) von Tomasz Wrobel an, die er in den Wochen zuvor schon mehrmals sehnsüchtig umschlichen hat. Von des Meisters trauriger Vergangenheit - der polnische Jude Wrobel wurde als junger Mann nach zwölf Tagen des Wechsels zwischen Dunkelhaft und grell beleuchteten Verhören im Rahmen der staatlichen antisemitischen Kampagne von 1968 aus seinem Heimatland abgeschoben - erfährt Leon erst nach Monaten.

In derselben Nacht berichtet ihm Wrobel von seinen entscheidenden Begegnungen mit Wolfgang Hildesheimer, dem welterfahrensten deutschen Autor der beiden Nachkriegsjahrzehnte, zurückgekehrt nicht als ehemaliger Emigrant, sondern als Teil der Besatzungsmächte und Simultandolmetscher bei den Nürnberger Prozessen. Die erste Begegnung fand auf der Bahnstrecke Zürich-Chur statt, als der Zug zwei Stunden im Tunnel stecken blieb und Wrobel in Erinnerung an seine Haft in Panik verfiel. Sein Mitreisender im Abteil, "der ein abgetragenes, ziemlich auffällig kariertes Tweedjackett" trägt, "das von Harris hätte stammen können", rettete ihn, indem er Händchen hielt. Beim Abschied auf dem endlich erreichten Bahnhof in Chur (der Mitreisende fuhr weiter nach Poschiavo) verstand Wrobel kaum den Namen, mit dem er auch nichts verbunden hätte, erkannte ihn aber fünf Jahre später, "im November 1983", auf Plakaten, die für eine Lesung Wolfgang Hildesheimers in Chur warben.

Hier beginnt die Autorin nach und nach das Spiegelbild ihres eigenen Verfahrens zu liefern. Gelesen wurde in Chur aus "Marbot", Hildesheimers Biographie eines englischen Adligen mit herausragendem Kunstverstand, der auf seiner Grand Tour durch Europa allen Größen seiner Zeit begegnet und im Alter von neunundzwanzig Jahren den Freitod wählt (wir schreiben 1830), weil er den mehrfachen Inzest mit seiner Mutter anders nicht verarbeiten kann. Diese glänzende Biographie über einen Menschen, den es nie gegeben hat (an dessen Existenz aber damals sowohl einige Rezensenten als auch manche Leser geglaubt haben), ist bis zu einem gewissen Grad natürlich das Grundmuster jedes Romans, ganz entschieden aber das Spiegelbild der beiden Romane von Gabriele Weingartner über Leon Saint Clair.

Auch ihr Titelheld, der durch Wrobel zum Hildesheimer-Leser wird, glaubt lange an Marbots Existenz. Erst im Zug von Chur nach Berlin, nach dem Ende seiner Zeit in der Maßschneiderei und Konstanze entgegen, entdeckt er die Wahrheit: "Was für eine Anstrengung, Marbots Leben und Tod in neuem Licht sehen zu müssen! dachte ich - und im gleichen Atemzug: Wie schade, dass Hildesheimer nicht mich verstofflichen konnte, was für ein guter Zeitzeuge wäre ich ihm gewesen, hätten wir uns je getroffen!"

Diese Verstofflichung hat dankenswerterweise Gabriele Weingartner übernommen. Sie berichtet, in ähnlich unteutonischer Eleganz wie Wolfgang Hildesheimer, von Gewalt, Verfolgung, sexueller Ausbeutung und anderen Misslichkeiten, also eine Geschichte von Schall und Wahn. Das ist keineswegs eine Warnung vor diesem Buch, denn Gabriele Weingartner erzählt vom ersten Satz an höchst unterhaltsam mit einer Lust am Text, die sich auf Leser überträgt und etwas völlig anderes ist als das berühmte "Lesevergnügen", das inzwischen in jedem fünften Klappentext auftaucht. Dieses Buch hat keinen Klappentext nötig. Man fange einfach an zu lesen. JOCHEN SCHIMMANG

Gabriele Weingartner: "Leon Saint Clairs Abschied von der Unendlichkeit". Roman.

Limbus Verlag, Innsbruck 2022. 364 S., geb., 22,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 31.01.2023

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 31.01.2023