1945 im KZ Buchenwald. So war der Vater in den entscheidenden Entwicklungsjahren des Kindes unerreichbar fern und die Familie - mit Mutter, einem etwas jüngeren Bruder und einer sehr viel jüngeren Schwester - gewissermaßen unter Verdacht, also isoliert und in großer Not.

Die Erinnerungen Michael Kogons an die Zeit zwischen März 1938 und Mitte 1945 sind vor allem "Erinnerungen an meinen Vater Eugen Kogon" - man müsste ergänzend hinzufügen: an den abwesenden Vater -, und es ist die Geschichte einer unfassbar traurigen, durch die gewaltsamen Umstände der Naziherrschaft herbeigeführten Entfremdung einer Familie, die bei dem Sohn zu einer bis heute offenbar kaum verheilten Verletzung geführt hat, und zwar auf allen Ebenen. Das beginnt schon damit, dass Michael Kogon von einer historischen Ungerechtigkeit ausgeht, wenn er die "in auffälliger Weise" gegenläufigen Lebensläufe Adolf Hitlers und Eugen Kogons in eine enge und letzten Endes unangemessene Beziehung setzt und klagt: "Wer Adolf Hitler war, weiß noch jeder. Eugen Kogon kennt fast niemand mehr."

Unzweifelhaft liegen private und öffentliche Wahrnehmung von Vätern weit auseinander - die Söhne Willy Brandts und Helmut Kohls haben das jüngst demonstriert. Auch in diesem Fall kommt Eugen Kogon in der öffentlichen Wahrnehmung weitaus besser davon als in der privaten, selbst wenn die Erinnerung an den Publizisten, Politologen, "Panorama"-Fernsehmoderator und Europäer der ersten Stunde verblasst ist - sein Buch "Der SS-Staat" ist trotz allem noch immer ein zentrales und nicht vergessenes Werk der Zeitgeschichte.

Michael Kogon stützt sich bei seiner Suche nach dem Vater auf einen - heute würde man sagen: asymmetrischen - Briefwechsel zwischen den Familienmitgliedern. Aus Gefängnis und KZ schickte Eugen Kogon Kassiber und zum Teil verschlüsselte und von der Zensur durchgesehene Briefe, von draußen erreichten ihn mehr oder weniger "neutrale", strikt auf das Faktische bezogene und also unverdächtige Briefe und Karten. Über weite Strecken geht es in diesem Schriftwechsel um die mühsame Organisation des Lebens von Mutter und Kindern, um die kaum mögliche Aufrechterhaltung eines einigermaßen normalen Alltags, um Geldfragen, Wohnungsfragen et cetera; er zeigt, wie sehr Eugen Kogon aus der Gefangenensituation heraus und immer der höchsten Gefahr, auch der Todesgefahr ausgesetzt, den Versuch gemacht hat, steuernd, unterstützend, mahnend, anweisend auch, in das Leben seiner Familie einzugreifen - und dabei der Fiktion eines noch Einfluss nehmenden patris familiae, eines zumal überraschend katholischen Familienoberhauptes erlegen war.

Dass er seine Kinder überfordert hat und bei aller Intelligenz, inneren Stärke und Glaubensbereitschaft offenbar nicht - oder immer weniger - in der Lage gewesen war, die Bedürfnisse seiner Kinder sich auch nur vorzustellen, ist ein Teil der Tragik. "Michaels Brief", schreibt er einmal in einem Kassiber, "vermittelte einen recht armseligen Eindruck. Diese Geschichten von den ,Bruder-Zöglingen' - ein mitleiderregendes Niveau." Er setzt erzieherische Ziele, die gänzlich aus der Luft gegriffen sind, und projiziert sie auf die Kinder: "Überlege Dir einmal", schreibt er im April 1941 an seine Frau, "meine große Ziel-Idee: Michael - Mediziner und Schriftsteller. Kornelia - Chemikerin und Botanikerin (Arznei und Heilpflanzen!), Alex - Kaufmann und Organisator! . . . Ich empfehle unter anderem den gelegentlichen Besuch der Sonntag Vormittagvorstellungen naturgeschichtlicher Kurzfilme im Naturhistorischen Museum." Und: "Alex schwierigen Charakter packst Du sehr richtig an. Nur nicht locker lassen! Eiserne Zucht und Erziehung zur Konsequenz und Pflichterfüllung kann ihm das Lebensglück retten." Eine "bedrückende Pädagogik", fasst Michael Kogon diese Mahnungen zusammen: "Dies war die eigentliche Entfremdung, und sie erwies sich in der Tat als unumkehrbar."

Unumkehrbar erwies sich offenbar auch die Entfremdung zwischen dem Ehepaar Kogon. "Alles, was sie auf sich nahm", resümiert er die Haltung seiner Mutter, der Michael im Übrigen deutlich näher stand, "geschah ja in der Gewissheit, dafür durch ein neues gemeinsames Leben mit einem innig geliebten Menschen entschädigt zu werden. Sie wusste noch nicht, dass dieser Traum sich für sie so nicht erfüllen würde. Alle seine aus der Isolierung des Gefangenen heraus geschriebenen Liebesbeteuerungen und Beschwörungen einer glücklichen Zukunft sollten sich als Projektion und Kompensation augenblicklicher Bedrängnis erweisen."

Waren Eugen Kogons Worte Lügen? So weit wird man nicht gehen dürfen - aber eine kardinale und weitverbreitete Realitätsverleugnung war es gewiss. Eugen Kogon hat sein Schicksal als eine Art Buße verstanden ("So viel habe ich im Leben falsch gemacht, so viel Unrecht getan! Besser, man büßt jetzt als im Jenseits"), die Gefangenschaft als eine "Prüfung . . . zur Läuterung" und sein Leben und das seiner Familie auf geradezu verstörende Weise in Gottes Hand gegeben ("der Weg führt über den Glauben, die werktätige Liebe und die Kirche") - eine "Hülle ohne Kern, eine gefühlsneutrale gedankliche Konstruktion", so vernichtend hat sein Sohn später geurteilt.

Die Erinnerungen Michael Kogons sind kein verspäteter Vatermord, so scharf seine Urteile über den Vater auch sein mögen. Es ist das Dokument einer durch äußere Einwirkung zerstörten Kindheit - eines letztlich unheilbaren und überall auf dieser Welt aktuellen Schicksals.

ANDREAS WANG

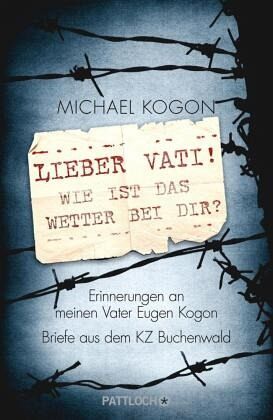

Michael Kogon: "Lieber Vati! Wie ist das Wetter bei Dir?" Erinnerungen an meinen Vater Eugen Kogon. Briefe aus dem KZ Buchenwald. Pattloch Verlag, München 2014. 527 S., 22,99 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.11.2014

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.11.2014