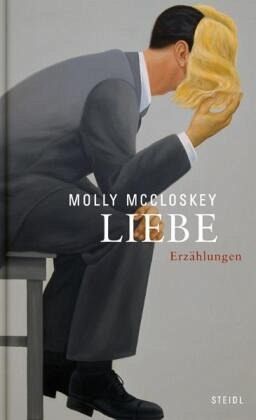

Fremde" helfen zwei Gläser Alkohol, getrunken mit einer sympathischen Kundin. Da fühlt Frederik sich wieder schlank und sicher und für eine Weile fern seiner Ehe zu Hause. Aber während er, sonst gar nicht der schnelle Typ, die nette Dame noch am gleichen Abend liebt, ist es, als schaue er sich dabei "eine Hochgeschwindigkeits-Diaschau von seiner Frau an, so als würde sie andauernd in einem Zug an ihm vorüberrasen, während er an einem Bahnübergang wartet". Molly McCloskey stellt an allen Ecken ihrer Erzählungen solche Kameras auf, die Einblicke geben in die Köpfe der Beteiligten. Und so kommt es, dass sich mit der Zeit eine Hauptursache für das Scheitern der Liebe überhaupt herausbildet: die quälende Übervertrautheit mit sich selbst oder dem Partner. "Er hat, er weiß nicht für wie lange, eine Art Traurigkeit abgestreift, die davon herrührt, dass er zu viel von sich oder jemand anderem weiß."

Die Kleinfamilie, als Gegenmodell zum liebestaumelig agierenden Adel im achtzehnten Jahrhundert entstanden, hat zweifelsohne Staub angesetzt. Und lebenslänglich verquickte Paare durchstreifen kaum noch harmonisch die Literatur. Molly McCloskey, die 1964 in Philadelphia geboren wurde und seit 1989 in Irland lebt, erzählt hier nicht nur von Paaren, sondern von allen Spielarten der Liebe und den damit verbundenen Irrungen. Nach Niederlagen erleben ihre Figuren die Welt "vakuumverpackt, so hässlich wie in Folie eingeschweißtes Supermarktgemüse". Und wenn sie reflektiert genug sind, kommt ihnen während ihrer unfreiwilligen Abgeschirmtheit vom Leben eine Erkenntnis: "Er trauert um eine vergangene Version seiner selbst." Selten ist das so deutlich gesagt worden, von Hans-Christian Oeser in bewegtes Deutsch verwandelt, das selbst dann noch poetisch und dicht wirkt, wenn die Emotionalität einmal überschießt.

Auf den ersten Blick wachsen alle diese im Handlungsverlauf etwas statischen, im Detail aber äußerst genau gearbeiteten Geschichten aus der Dunkelheit. Selbst da, wo die Liebe hell erscheint, freut man sich ihrer nicht recht, weil sie etwa stattfindet zwischen einer Studentin und dem Mann, der zwar nicht ihr leiblicher Vater ist, sie aber großgezogen hat. In jeder Geschichte finden sich Signale des nahenden oder bereits geschehenen Unglücks früh im Text: Ein Foto, das zu schön ist; das Geräusch eines ballspielendes Kindes, das melancholisch klingt - tatsächlich gibt es dieses Kind längst nicht mehr. Der Tod hat die Eltern verändert und ihren Blick aufeinander als Paar.

McCloskey führt uns mit erstaunlich schlichten, aber hellsichtigen Sätzen durch die dunklen Phasen des Lebens, von dem schon ihr Romandebüt "Wie wir leben" (2006) handelte. Ihre Erzählungen setzen oft zu einem Zeitpunkt ein, wo es eigentlich nicht mehr weitergeht. "Sie wundert sich darüber, dass in einem Leben offenbar so ein Gedränge herrschte, dass sie vieles vergessen mussten, um Platz zu schaffen für das, was noch kommen mochte." Das Vergessenmüssen und -dürfen ist eine der wichtigsten Lebensübungen dieser Figuren, für die es eigentlich nur eine Rettung aus der Starre gibt: Sie müssten sich selbst und einander wieder als Fremde erleben; überhaupt erst einmal Abstand gewinnen - wenn nötig, eben so: "Er isst Avocados und Gerste, nimmt Vitamin B und Folsäure ein. Geht mit sich selbst spazieren wie mit einem Hund. Sieht sich Laurel und Hardy an. Er zwingt sich, zu kochen, zu schlafen und das Telefon zu benutzen, als habe er sich für einen Kurs eingeschrieben, bei dem man zu leben lernt." Molly McCloskey erzählt von diesen kleinen Dramen, ohne selbst zu dramatisieren. Als genau beobachtende und beschreibende Erzählerin ist sie nach ihrem Roman und nunmehr zwei Erzählbänden wahrlich zu entdecken.

Molly McCloskey: "Liebe". Erzählungen.

Aus dem Englischen von Hans-Christian Oeser. Steidl Verlag, Göttingen 2011. 188 S., geb., 18,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.08.2011

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.08.2011