nach 1945, eine Schicksals- und Wendezeit auch für ihn. Der Verlust der beiden Eltern, das Scheitern seiner ersten Ehe, zugleich aber der Beginn eines im Rückblick fast sagenhaft anmutenden Aufstiegs fallen in diese Zeit.

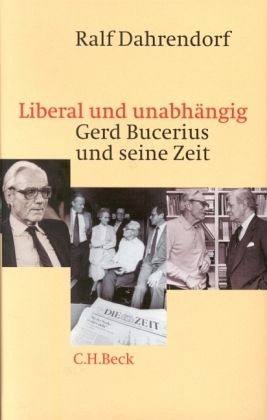

Tatsächlich, das Leben von Gerd Bucerius trägt romanhafte Züge. Weil er sich in der Öffentlichkeit (nicht nur in seinem Hamburger Lebenszentrum) zunehmend im Hintergrund hielt, sagt sein Name heute nur noch wenigen etwas. Dabei ist er einer der publizistischen Gründerväter der Bundesrepublik, sein unternehmerisches und politisches Wirken bleibt eingewoben in das Erfolgsmuster dieses Staates. So ist es nur folgerichtig, daß er jetzt einen Biographen gefunden hat, der die Entwicklung der zweiten deutschen Republik gleichfalls über Jahrzehnte engagiert begleitet, zugleich wie Bucerius einen längeren Ausflug in die aktive Politikgestaltung unternommen hat: Ralf Dahrendorf, als Sohn eines Hamburger SPD-Reichstagsabgeordneten und Widerstandskämpfers heute Baron of Clare Market in the Coty of Westminster, Mitglied des britischen Oberhauses - ebenfalls eine romanhafte, aber andere Geschichte.

Dahrendorfs Darstellung liest man vor allem in den ersten beiden Dritteln mit Gewinn. Die Skizzen derer, die Bucerius Weg begleiteten, etwa von Marion Gräfin Dönhoff, dem Bertelsmann-Gründer Reinhard Mohn oder von Helmut Schmidt bleiben dagegen bisweilen etwas blaß. Doch der Mann, den alle, die mit ihm zu tun hatten, kurz "Buc" nannten, war nicht blaß.

Die britische Besatzungsmacht akzeptiert ihn dank der Vermittlung von Erik Blumenfeld, einem seiner wenigen Freunde, der zudem Auschwitz-Birkenau überlebt hatte, 1946 als Hamburger Bausenator und als einen von vier Lizenzträgern für die neue Wochenzeitung "Die Zeit". Für seinen Anteil bezahlte er damals 7500 Mark - fünfzig Jahre später waren daraus mehr als 140 Millionen geworden.

Freunde in der Not

Zunächst hatte es keineswegs danach ausgesehen. "Die Zeit" war trotz geschönter Bilanzen bald überschuldet und für Jahrzehnte bis zum Beginn der Ära Brandt, dem Durchbruch der von ihr publizistisch vorbereiteten neuen Ostpolitik, ein defizitäres Unternehmen. Auf wundersame Weise gelang es Bucerius aber immer wieder, seiner Panikattacken und resignativen Anwandlungen Herr zu werden, Notverkäufe abzuwenden und - letztlich sogar nach einem "siebenjährigen Krieg" - 1956 praktisch als Alleineigentümer dazustehen. Entscheidend war wohl, daß ihm das Angebot Henri Nannens, Mehrheitseigentümer des "Stern" zu werden, plötzlich finanzielle Mittel zur Verfügung stellte. Auch wenn sich der ebenso puritanische wie streitbare Bucerius bald über hautreiche Fotos im Journal ärgerte - "Es ist nicht möglich, eine Frau so darzustellen, wie auf Seite 31 zu sehen ist", heißt es früh in einem seiner gefürchteten Brandbriefe an den Chefredakteur Nannen, man schrieb sich damals drei- bis viermal am Tag -, wußte er doch, der "Stern" war die "Milchkuh", die die "Zeit" am Leben erhielt.

Das tat auch die Regierung Adenauer. Aus den ersten großen ökonomischen Schwierigkeiten halfen dem CDU-MdB Bucerius der väterliche Freund Robert Pferdmenges, mit dem er sein Abgeordnetenbüro in Bonn teilte. Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, dem er seit der gemeinsamen Tätigkeit im Frankfurter Wirtschaftsrat freundschaftlich verbunden war, und der Bundeskanzler halfen auch - übrigens keineswegs allein mit guten Worten, sondern mit Barmitteln in Höhe von mehreren zehntausend Mark.

Bucerius unterstützte vehement die beiden Grundentscheidungen, die die zwei Führungspersönlichkeiten der Union verkörperten: Adenauers Kurs der Westbindung und Erhards soziale Marktwirtschaft. Vor Gefährdungen - etwa einer Überbürdung des Sozialstaates, einer Ausweitung untauglicher, die Verantwortung verwischenden Mitbestimmungsmodelle - zu warnen, wurde er nie müde.

Berlin als Hauptstadt

Bucerius blieb 13 Jahre lang Abgeordneter. In Bonn unterhielt er ein zweites, offenbar gleichfalls leicht chaotisches Domizil. Das Stakkato seiner bisweilen schneidenden Bundestagsreden, 420 Silben in der Minute, Rekord in den ersten Wahlperioden, soll die Stenographen zur Verzweiflung gebracht haben. Er engagierte sich für den Lastenausgleich und besonders als Berlin-Beauftragter für die Stadt an der Spree. Ohne Rücksicht auf Viermächte-Status und bedrohte Zugangswege wollte er in einem Gesetzentwurf 1956 Berlin wieder zur deutschen Hauptstadt machen. Adenauer fand das "balladenhaft", ja abstrus. "Der Bucerius hat doch ne janz vernünftije Frau", soll er gemeint haben. Die Sache selbst ließ er im Sande verlaufen. Die Beziehung zwischen beiden vereiste, als Bucerius im langjährigen Erbfolgekampf um das Kanzleramt sich öffentlich immer unbeirrter für eine Ablösung Adenauers, einen Wechsel zu Erhard stark zu machen begann. 1962 legte er nach einem damals als blasphemisch geltenden "Stern"-Artikel "Brennt in der Hölle wirklich Feuer?" sein Bundestagsmandat nieder, schied aus der CDU aus. Die Union war ihr "enfant terrible" losgeworden.

Fortan stand sein Wirken als Verleger, die Absicherung der "Zeit" im Vordergrund. Geplante Partnerschaften mit den "Freundfeinden" Augstein oder Springer platzten prozeßträchtig - Streit war sein Lebenselixier. Die Zusammenarbeit mit Gruner & Jahr, die Bildung des zweitgrößten deutschen Pressekonzerns gelang, später ebenso die Kooperation mit Bertelsmann.

Bucerius blieb ein unruhiger Geist, der seine Umgebung mit Mahn- und Beschwerdebriefen traktierte, zugleich nicht nur gegenüber APO-Studenten unbeirrt die demokratische Ordnung verteidigte, an einer Nachfolgekonstruktion für die "Zeit" bastelte. Die Installierung eines Herausgebergremiums nach dem Vorbild der F.A.Z. - auf die er gelegentlich durchaus neidvoll geblickt haben soll - mißlang, der Kreis um Marion Dönhoff, Theo Sommer, Johannes Groß, Wolf Jobst Siedler und Ralf Dahrendorf fand nicht zusammen. Altbundeskanzler Helmut Schmidt als Herausgeber zu gewinnen, war sein letzter großer Coup. Unbeirrt vom "Wahrnehmungsdefizit in der deutschen Frage" (Karl-Heinz Janßen), das die "Zeit"-Redaktion vor 1989 kollektiv befallen hatte, freute ihn die Überwindung der Teilung, die Rückgabe der Hauptstadtfunktion an Berlin, bevor seine Lebenskraft Mitte der neunziger Jahre erlosch. Dieser besondere, kantig-unkonventionelle Mann hätte gewiß eine noch kräftiger schraffierte Biographie ausgehalten, hätte die vollständige Wiedergabe einiger seiner ausdrucksstarken Briefe verdient - vor allem aber einen attraktiveren Buchtitel, etwa: "Feuerkopf mit Fortüne".

DANIEL KOERFER

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.10.2000

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.10.2000