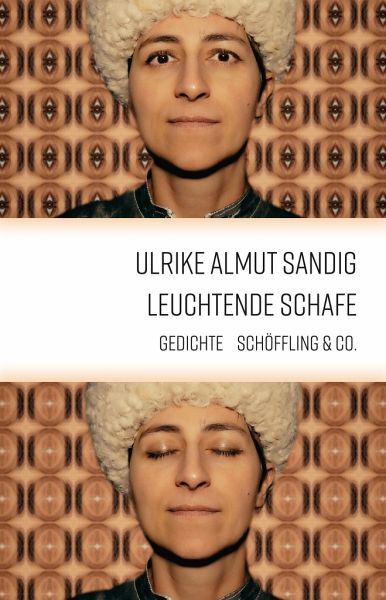

Leuchtende Schafe

Gedichte

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

26,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Am Anfang war das Licht, oder doch die Lumières? Von der Erschaffung der Welt ist es in Ulrike Almut Sandigs neuem Gedichtband nur ein »Feuer, Erde, Wasser, Sprung« zur Sinfonie der Berliner Großstadt. Dort gilt es, Position zu halten vor Lampedusa, Nein zu sagen zum Kühlschranklicht und zu Deutschland als befristetem Aufenthalt. Dienen uns leuchtende Schafe als Nachtspeicher für finstere Stunden, wenn wir uns fürchten vor Gott als Turnlehrer mit Triller pfeife, Müttern mit Augen wie Kakao oder der Staatenbildung unserer Selbst?Sandigs neue Texte sind nicht nur visuelle Poesie auf dem ...

Am Anfang war das Licht, oder doch die Lumières? Von der Erschaffung der Welt ist es in Ulrike Almut Sandigs neuem Gedichtband nur ein »Feuer, Erde, Wasser, Sprung« zur Sinfonie der Berliner Großstadt. Dort gilt es, Position zu halten vor Lampedusa, Nein zu sagen zum Kühlschranklicht und zu Deutschland als befristetem Aufenthalt. Dienen uns leuchtende Schafe als Nachtspeicher für finstere Stunden, wenn wir uns fürchten vor Gott als Turnlehrer mit Triller pfeife, Müttern mit Augen wie Kakao oder der Staatenbildung unserer Selbst?Sandigs neue Texte sind nicht nur visuelle Poesie auf dem Papier, sondern auch Loops im Ohr und filmische Bild explosionen für alle Sinne. Mit Sprechsoftware rückt sie Gedichten der deutschen Romantik zuleibe und fasst deren koloniale Kehrseite in kunstvolle Anagramme. Vor allem aber schafft die Dichterin in »Leuchtende Schafe« einmal mehr »Welten voller mythischer Bilder, die sich tief ins Bewusstsein eingraben« (Matthias Ehlers,WDR).

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.