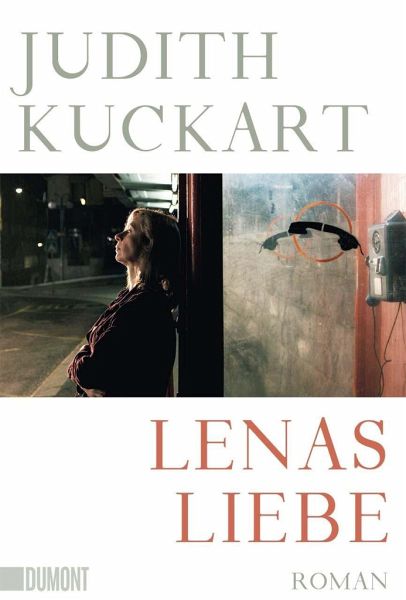

Lenas Liebe

Roman

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

12,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Lena ist Schauspielerin gewesen, bis sie nach dem Tod ihrer Mutter zurück in die Kleinstadt geht, als sei sie in der Hälfte des Lebens schon am Ende. Sie trifft ihren früheren Geliebten Ludwig wieder, der Priester war, bis er »die Wirklichkeit der Wahrheit vorzog«. Lena weiß: »Das von früher, das geht nicht mehr.« Sie sucht nach einer Ordnung in ihrem Leben und in ihren Gefühlen zu Ludwig.Lena mietet sich bei Dahlmann ein, der die große Liebe ihrer Mutter war, aber nur deren Trauzeuge wurde. Dahlmann hat ein Geheimnis. Auf der Spur seiner Vergangenheit fährt Lena nach Auschwitz und...

Lena ist Schauspielerin gewesen, bis sie nach dem Tod ihrer Mutter zurück in die Kleinstadt geht, als sei sie in der Hälfte des Lebens schon am Ende. Sie trifft ihren früheren Geliebten Ludwig wieder, der Priester war, bis er »die Wirklichkeit der Wahrheit vorzog«. Lena weiß: »Das von früher, das geht nicht mehr.« Sie sucht nach einer Ordnung in ihrem Leben und in ihren Gefühlen zu Ludwig.Lena mietet sich bei Dahlmann ein, der die große Liebe ihrer Mutter war, aber nur deren Trauzeuge wurde. Dahlmann hat ein Geheimnis. Auf der Spur seiner Vergangenheit fährt Lena nach Auschwitz und entdeckt eine Kleinstadt in der Provinz.»Wer erzählt, hat eine Frage.« Judith Kuckart erzählt die anrührende Geschichte einer eigenwilligen Frau. Je tiefer man eindringt in die Verstrickungen ihres Lebens, desto mehr Fragen tun sich auf, und auch die Antworten geraten in die Schwebe zwischen Wirklichkeit und Wunsch: Warum ist je-des Erkennen ein Wiedererkennen? Warum ist die Erinnerung an die Liebe stärker als die Liebe selbst? Warum passt das Leben manchmal so schlecht wie ein falsches Kleidungsstück?