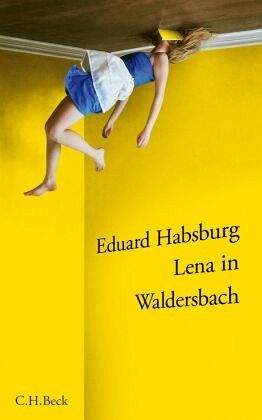

die Erzählung nachfolgende Leser und Autoren immer neu zur Auseinandersetzung herausfordert. Zu diesen Autoren zählt auch der 1967 geborene Eduard Habsburg.

"Den 20. ging Lena durchs Gebirg." Nur ein Buchstabe unterscheidet den ersten Satz seiner Erzählung "Lena in Waldersbach" von ihrem literarischen Vorläufer. Nicht nur inhaltlich lehnt sich Habsburgs Text eng an "Lenz" an, er greift auch, wenngleich offen, ein Verfahren Büchners auf, der sich für "Lenz" ebenfalls einer Vorlage bediente. Im Jahr 1776 besuchte Lenz den Pfarrer Oberlin in Waldersbach in den Vogesen. Büchner benutzte Oberlins nachträglich verfassten Bericht über den Besuch, redigiert von August Stoeber und bis dato verschollen, ohne Nachweis seiner Quelle für den "Lenz" - und das so ausführlich, dass später Plagiatsvorwürfe laut wurden. Habsburgs Erzählung dagegen lässt schon mit dem ersten Satz keinen Zweifel über ihre Keimzelle aufkommen.

Geschildert wird in "Lena in Waldersbach" ein Abschnitt aus dem Leben einer Frankfurter Oberstufenschülerin. Lenas Vater hat die Familie Hals über Kopf verlassen und dadurch bei der Tochter ein Trauma ausgelöst, das ihren Realitätssinn eintrübt. Da sich der Vater sehr für "Lenz" begeistert, versucht die Tochter die Verbindung zu ihm aufrechtzuerhalten, indem sie sich halb bewusst, halb unbewusst mit Büchners Figur identifiziert. Sie will im Rahmen einer Schularbeit beweisen, dass Büchner mit Waldersbach jenes Dorf in den Vogesen gekannt hat, das ihm als Vorlage für "Waldbach" im "Lenz" diente. Lena bricht heimlich dorthin auf und sucht Unterschlupf bei den Pfarrersleuten. Wie Lenz gerät sie tiefer und tiefer in einen Zustand, in dem Wirklichkeit und Wahn ununterscheidbar werden, in dem sie Begebenheiten aus Büchners Fragment in ihre psychische Realität übersetzt.

Man verfolgt nicht ohne Interesse, wie Habsburg in einem Wechselspiel mit seiner Vorlage zahlreiche Bilder und Elemente der Handlung aus "Lenz" mit den Erlebnissen und Erinnerungen Lenas zu einem Psychogramm des Mädchens zusammensetzt. Doch in diesem psychologisierenden Blick liegt zugleich ein Problem der Erzählung. Es bereitet einige Mühe, der hochreflektierten Lena ihre Wahnsinnsanflüge abzunehmen, einem Mädchen, das, Traum aller Deutschlehrer, den "Lenz" sogar in der historisch-kritischen Marburger Ausgabe akribisch studiert und sich vor ihrer Reise mit Hilfe von Google Maps genaue Kenntnis der Topographie der Vogesenregion verschafft hat. Überdeutlich lugt hinter der jugendlichen Figur deren Autor samt seiner Begeisterung für den Stoff hervor.

Problematischer ist aber, dass die wenig gebrochene, große Nähe zur Vorlage den Leser nolens volens ständig dazu anhält, Lena mit Lenz zu vergleichen. Dabei schneidet sie nicht allzu gut ab. Wo noch im Bericht von Stoeber/Oberlin von Lenz' Vergangenheit, von Ereignissen wie dessen unglücklicher Liebe zu Friederike Brion die Rede ist, richtet Büchner das Augenmerk ganz auf Lenz' gegenwärtige Regungen und Gedanken, Vorgeschichte und die Ursachen seines Wahnsinns bleiben ausgespart und der Vorstellungskraft des Lesers überlassen. In "Lena in Waldersbach" dagegen deutet der Erzähler die Regungen Lenas wortreich aus, wofür der Text gegenüber der Vorlage um einiges in die Breite gehen muss, das Zerrissene und Getriebene Lenas abmildert und damit weniger eindrucksvoll erscheint. In Verbindung mit stilistischen Ungeschicklichkeiten wie "Es konnte wenig Überraschungen geben für sie" schafft Habsburgs Zugang, der Leerstellen in Lenas Denken und Handeln überaus detailliert ausmalt, unfreiwillig Distanz zur Hauptfigur. Um Büchners "Lenz" einmal mehr zum Leuchten zu bringen, bedarf es dieser Lena kaum. Umgekehrt stünde auch Lena ohne Lenz vermutlich um einiges besser da.

BEATE TRÖGER

Eduard Habsburg: "Lena in Waldersbach". Erzählung.

Verlag C.H. Beck, München 2013. 124 S., geb., 14,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.02.2013

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.02.2013