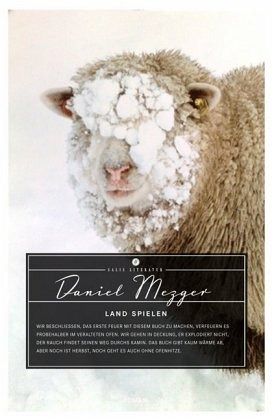

beginnt Daniel Mezger, der, 1978 in den Glarner Bergen geboren, heute als Schauspieler, Musiker und Autor in Zürich lebt, seinen Debütroman. Mezger erzählt die Geschichte zunächst aus der Wir-Perspektive der Familie. Durch diesen Kunstgriff wird deutlich, dass hier alle an einem Strang ziehen, um den großen Traum zu verwirklichen: "Wir wollen wir sein. Das war die Regel Nummer eins. Wir wollen wir bleiben, wollen unter uns bleiben, wollen keine Fremdlinge, Eindringlinge, da geht es uns wie den Dorfbewohnern, die auch nicht gewartet haben auf Dorfstraßengespräche, die sie mit Ex-Städtern führen sollen." Eine so zur Schau gestellte Eintracht, so ahnt man schnell, kann nicht ewig dauern, selbst wenn sie zu einem vermeintlichen Spiel gehört.

Zunächst lässt Mezger die Familie das dräuende Unheil noch distanziert betrachten, wenn etwa die frisch angepflanzten Hecken, um das alte Haus wieder ausgegraben und versetzt werden muss, weil der Abstand zum Nachbargrundstück nicht stimmte: "Unser Reich ist nun verkleinert, aber es ist unser Reich, ist immer noch groß genug, um Land zu spielen." Doch die reale Abwehr der Dorfbewohner und die innere Entfremdung der Familienmitglieder wirken mächtiger als die Traumbilder und Selbstaffirmationen. Die Dorfkinder in der Schule wollen mit den Neuen erst gar nichts zu tun haben, ehe aus der Ablehnung Boshaftigkeit wird. Die Erwachsenen haben nur schlecht bezahlte und unbefriedigende Stellen gefunden, Vera als Altenpflegerin, Moritz als Gemeindeschreiber, doch im Lehrerehepaar des Dorfes immerhin Freunde. Doch dann verliebt sich Moritz in Christine, die Frau des Lehrers.

Was weiter geschieht, zersetzt die Beziehungen immer mehr. Im Besuch eines Freundes aus der Stadt, der zur Rückkehr mahnt, kündigt sich an, was sich in Szenen wie dem ungeschickten Hühnerschlachten, in den sadistischen Ausschlussriten der Dorfkinder, in den sich immer wirrer verknäulenden erotischen Gefühlen kristallisiert, und schließlich im Verschwinden des zweiten Sohnes der Familie einen traurigen Höhepunkt findet. Mezger findet für dieses Scheitern eine pulsierende Sprache, die der inneren Unruhe der Familienmitglieder entspricht, die den Figuren nahekommt, ohne zu psychologisieren, und die den Kontrast zur Wortkargheit und Verstocktheit der Dorfbewohner offenlegt. Die zahlreichen, den blinden Aktionismus der Familie abbildenden Verben, theatralische Dialoge, die Wahl der alle einzelnen Familienmitglieder einschränkenden, einmütigen Erzählperspektive, die immer wieder aufbricht, und die Wiederholung von Sätzen, die das Festhalten am großen Plan beschwören, verweisen auf den Modellcharakter des Projekts.

Sie zeigen aber zugleich auch die erfinderische Experimentierlust Mezgers, der manchmal ein wenig zu raumgreifend erzählt. Indem "Land spielen" nach unverbrauchten Mitteln sucht, mit denen die alten Fragen nach den Bedingungen eines gelingenden Lebens neu formuliert werden könnten, entpuppt sich der Roman auch als ein Nachdenken über die Möglichkeiten und Fallstricke der Sprache selbst: "Was nicht ausgesprochen ist, das gibt es nicht. Da kann man lange spazieren, kann sich lange umarmen, man wüsste zwar eigentlich längst, woran man ist, aber dennoch ist es nicht in der Welt", heißt es einmal über Moritz und Christine. Mezger nennt die Dinge dagegen beim Namen. Das Düstere und Gewichtige an seinem beachtlichen Roman über die Unmöglichkeit, Konflikte durch Ortswechsel zu lösen, über die Grenzen von Träumen, über die Konflikte in abgekühlten Verbindungen wird vom Humor des Autors immer wieder ins Erträglichere gemildert. Auch aus diesem Grund verfolgt man Mezgers Demontage eines großen Traums mit gespannter Aufmerksamkeit.

BEATE TRÖGER

Daniel Mezger: "Land spielen". Roman.

Salis Verlag, Zürich 2012. 318 S., geb., 24,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.11.2012

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.11.2012