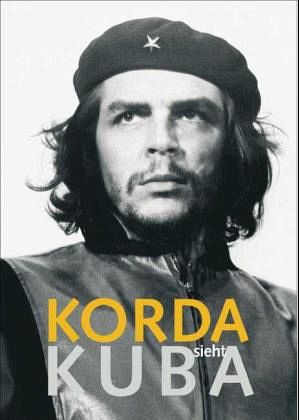

Kreis der anderen Leute auf der Tribüne, unter ihnen Simone de Beauvoir und Sartre; der Fotograf hat später das Negativ um das Profil eines Fremden links und um ein paar Palmwedel rechts beschnitten: Stillstellung eines zufälligen Augenblicks in der Zeit, herauspräpariert in leichter Untersicht ein heroisches Bildnis für alle Zeit. Jetzt ist es eingeordnet in einen Bildband, dessen Vitalität seinen Betrachter nachgerade anspringt.

Der Fotograf, dem das Buch gilt, wurde bekannt unter dem Namen, den sein Fotostudio in den fünfziger Jahren trug: Korda, wie die beiden ungarischen Regisseure Alexander und Zoltán Korda, deren Filme damals in Kuba liefen. Außerdem, so schreibt es sein Freund Jaime Sarusky im Vorwort, klingt das Wort wie "Kodak". Korda fotografierte zunächst bei allerlei Festivitäten, verscherbelte die Bilder an die Gäste. Bald gelang es ihm, seine Leidenschaft für attraktive Frauen mit der fürs Fotografieren zu verbinden; er hatte Erfolg mit Mode- und Werbeaufnahmen. Die ersten paar Bilder im Buch führen das vor, wenig originell freilich, aber hübsch, orientiert am Geschmack der Fünfziger eben mit diesen langhalsigen Gesten. Ihr heutiger Reiz besteht darin, daß ihre Originale verloren sind und sie nur noch nach alten gedruckten Vorlagen gescannt werden konnten.

Die entscheidende Wende nahm Kordas Leben, als die barbudos, die bärtigen Revolutionäre, ihren Siegeszug von den Bergen Kubas herunter antraten. Er arbeitete seit Anfang 1959 für die Zeitung "Revolución", er zog mit Castro, Guevara und deren Clan. Der máximo líder nimmt Korda im Jahr 1959 in die Vereinigten Staaten mit, 1963 und 1964 dann in die Sowjetunion, auch zu den privaten Besuchen bei Chruschtschow.

Und Korda hält drauf, der Revolution zum Ruhm und vor allem zur Feier ihrer Anführer: immer wieder Castro und Guevara, die jungen Männer, denen Zukunftssucht und Selbstvertrauen, Mut und Geist auf Gesicht und Körper geschrieben stehen; die wogenden Massen in ihrem Jubel und die schönen jungen Frauen, denen ein Ort in diesem allgemeinen Aufbruch gegeben scheint. Alles ist elegante Bewegung, spielerisches Sichmessen, selbst als seit 1960, nach kaum einem Jahr, die Lage sich gewaltsam zuspitzt. Das bleibt auch dann so, wenn Castro sich 1963 geschlagene vierzig Tage lang in der Sowjetunion aufhält, als Gast des unberechenbar-gemütvollen Taktikers Chruschtschow: Familienfotos auf der Datscha, Herumtollen mit den dicken Männern in russischem Schnee und Eis, gefährliche Jäger unter sich.

"Korda sieht Kuba" hat diesen spezifischen Zauber der Bewegung, des Vitalismus fast, der nicht kaltlassen kann: Castro, gerade Mitte Dreißig, in Milizuniform am Boden sitzend mit Präzisionsuhr am Handgelenk, hinter ihm ein dunkles Kind mit geschultertem Gewehr; Castro nächtens schreibend bei einer Petroleumlampe; und Castro, die Brust halb entblößt, die Pistole im Halfter, mit seiner herben Gefährtin Celia Sanchez. Stets Waffen, Zigarren, die virilen Accessoires, die mitgerissenen Menschen und dann der charismatische Bourgeois Guevara, der Castro das Golfspielen beibringt - hauchdünn scheint die Grenze zwischen Umsturz und Katzbalgerei.

Dieser Verklärung eines Aufbruchs tragen die Textpassagen zusätzlich Rechnung, denen Erstarrung, Größenwahn und Unterdrückung kaum noch Themen sind. Ihr Verfasser Christophe Loviny hat schon 1997 die Fotobiographie "Che" im Verlag von Antje Kunstmann veröffentlicht, die man schlicht als Hagiographie Guevaras bezeichnen darf. Noch höhere Vorsicht ist jetzt angeraten bei seiner, Kordas Schaffen begleitenden kurzgefaßten Geschichte der kubanischen Revolution. Loviny schreibt selbstsicher und klar; eingeblockt sind lebhafte zeitgenössische Kommentare des im Mai 2001 verstorbenen Fotografen, der offenbar der von ihm in so kraftvollen Bildern festgehaltenen Revolution nie abgeschworen hat. Doch der agitierte junge Korda hält auf diese Art wie unabsichtlich auch her für die historischen Fahrlässigkeiten seines Bewunderers. Mit angemessener Distanz zu seinen Wertungen bleibt es dabei Lovinys Verdienst, daß er erstmals das Korda-Archiv des kubanischen Staatsrats sichten durfte. Das sorgfältig aufgemachte Buch enthält bisher unveröffentlichte Bilder, manche anderen kennt man schon.

Im Jahr 1968 läßt Castro Kordas Studio verstaatlichen und seine Bestände an Negativen für die Archive der Revolution kassieren. Den damals vierzig Jahre alten Korda machte er zum Chef der Fotoabteilung des Ozeanographischen Instituts von Kuba - zum Zeugen einer stummen Welt mithin. In den achtziger Jahren wendet sich Korda der Mode und Werbung wieder zu, und seine Entdeckung als Fotograf in Europa und auch in den Vereinigten Staaten beginnt.

An jenem Foto des Che übrigens, das die Welt eroberte, hat Korda nichts verdient. Er hatte zwei Abzüge davon 1967 dem italienischen Verleger Giangiacomo Feltrinelli geschenkt, dem Castro 1968, nach der Ermordung Guevaras, dessen Tagebuch aus Bolivien übergab. Feltrinelli veröffentlichte die Aufzeichnungen, spendete den Gewinn davon den revolutionären Bewegungen Lateinamerikas, und er druckte die ersten Hunderttausende von Postern in Italien. Millionen sollten ihnen in der ganzen Welt folgen. Aber noch jahrelang kannte keiner den Fotografen.

ROSE-MARIA GROPP

"Korda sieht Kuba". Herausgegeben von Christophe Loviny. Texte von Christophe Loviny und Alessandra Silvestri-Lévy. Verlag Antje Kunstmann, München 2003. 156 S., zahlreiche Fotografien, geb., 24,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.03.2004

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.03.2004