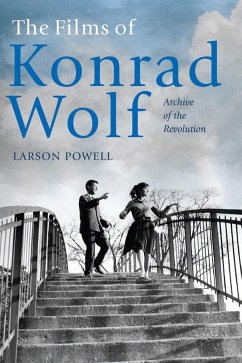

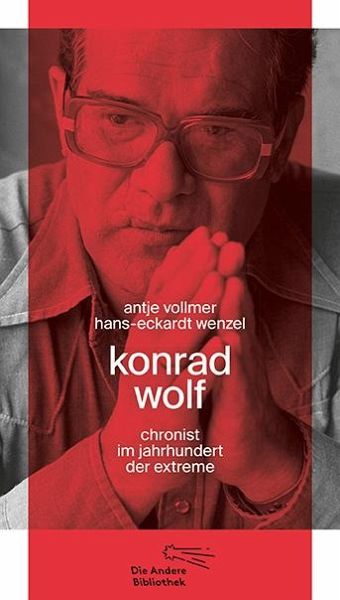

Konrad Wolf

Chronist im Jahrhundert der Extreme

Mitarbeit: Balko, Victor

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

42,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Durch den Blick auf Leben und Werk von Konrad Wolf, dem wichtigsten Filmemacher der DDR, wird die vernachlässigte Perspektive Ostdeutschlands auf die Verheerungen und Hoffnungen des 20. Jahrhunderts rekonstruiert. Seine Filme geben Aufschluss über die Gründe und Verheißungen einer »sozialistischen Alternative«; dialogisch entwickeln Antje Vollmer aus dem Westen und Hans-Eckardt Wenzel aus dem Osten eine gesamtdeutsche Erzählung vom Scheitern und Gelingen - vom Verhältnis von Kunst zu Wirklichkeit. Als Sohn des bekannten und erfolgreichen Schriftstellers, Arztes und Kommunisten Friedric...

Durch den Blick auf Leben und Werk von Konrad Wolf, dem wichtigsten Filmemacher der DDR, wird die vernachlässigte Perspektive Ostdeutschlands auf die Verheerungen und Hoffnungen des 20. Jahrhunderts rekonstruiert. Seine Filme geben Aufschluss über die Gründe und Verheißungen einer »sozialistischen Alternative«; dialogisch entwickeln Antje Vollmer aus dem Westen und Hans-Eckardt Wenzel aus dem Osten eine gesamtdeutsche Erzählung vom Scheitern und Gelingen - vom Verhältnis von Kunst zu Wirklichkeit. Als Sohn des bekannten und erfolgreichen Schriftstellers, Arztes und Kommunisten Friedrich Wolf 1925 in Hechingen (nicht weit von Tübingen) geboren, wächst Konrad Wolf ab 1934 in der Emigration im Moskau der stalinistischen 1930er-Jahre auf. In der DDR wird er zum bedeutenden und international bekannten Filmregisseur, während sein Bruder Markus zum Auslandsgeheimdienstchef wird (dessen bekanntes Buch Die Troika basiert auf den Filmskizzen des Bruders, die dieser nicht mehr vollendenkonnte). »Aus Deutschland heraus und nach Deutschland zurück, das war sein Lebensthema.« - Wolfgang Kohlhaase Konrad Wolf wird in seinen 14 Spielfilmen, die gerade wieder neu ediert wurden, zum Chronisten der DDR und eines Lebens im Jahrhundert der Extreme - bis zu seinem Tod im Jahr 1982. Obwohl zwei seiner Filme (Sonnensucher und Menschen mit Flügeln) jahrelang nicht in den Kinos der DDR zu sehen waren, wird er als Präsident der Akademie der Künste zum Mittler zwischen Kunst und Politik. Zusammen mit Kollegen, Autoren, Kameraleuten und Drehbuchautoren sucht er innerhalb der DDR nach eigener künstlerischer Wahrhaftigkeit. Seine Filmerzählungen, die Verarbeitung seiner Biografie - von der russischen Kindheit und seiner Zeit als junger Soldat der Roten Armee bis zur langsamen Annäherung an die zunächst fremde deutsche Heimat - zeigen ihn als eigensinnigen Grenzgänger mit starken Bindungen an das Schicksal seiner Familie. Er entwickelt eine authentische Filmsprache, die geprägt istvon der Sinnsuche und der Melancholie des Exilanten, von den Konflikten des Sozialisten und Künstlers im neu gespaltenen Europa nach dem Ende des großen Krieges. Interviews mit Freunden und Mitstreitern erweitern das bisher bekannte Bild.