hatte auch Zugang zu den Royal Archives in Windsor Castle, was nicht jedem Sterblichen vergönnt ist. Ausgiebig Gebrauch macht sie von John C. G. Röhls Kaiserbiographie.

Offenbar war der Ausgangspunkt eine Fernsehdokumentation über Georg V., die den Verleger John Murray davon überzeugte, dass hier der Stoff für eine Erfolgsstory vorlag: das familiäre und zugleich höchst problematische Verhältnis dreier königlicher Cousins am Vorabend des Ersten Weltkrieges, nämlich zwischen "Georgie", dem zweitältesten Sohn und Thronfolger Edwards VII., "Willy", Kaiser Wilhelm II., und "Nicky", dem letzten russischen Zaren. Taufen, Geburtstage, Hochzeiten und Staatsbegräbnisse füllten die Terminkalender der Royals, Gelegenheiten, bei denen sie sich wiedersahen und sich nicht selten auf die Nerven gingen. Dem Leser wird dabei suggeriert: Monarchen machen noch Geschichte, wie auch immer neunmalkluge Historiker die Sache heute sehen. Doch wird hier die Shakespeare-Bühne zum Boulevard-Theater. Frau Clays bevorzugte Quellen sind tratschträchtige Briefe und Tagebücher; und diese zitiert sie inklusive aller Nebensächlichkeiten, denen zwar partout keine historische Bedeutung zukommt, die aber gleichwohl dem authentischen Charakter der Darstellung zustattenkommen. Der Leser darf Anteil nehmen am Menschlichen, allzu Menschlichen der sozial und zeitlich entrückten Persönlichkeiten, und zugleich bekommt er, ganz im Sinne des modernen Marketings, "three for the price of one". Briefe haben es der Autorin vor allem angetan, nicht zuletzt die abschließenden Versicherungen größten Vertrauens beziehungsweise intimster Zuneigung; da wird viel geküsst und viel geweint. So Zarin Alexandra ("Alicky") an ihren Ehemann, den sie in seinem so fatalen autokratischen Selbstverständnis immer wieder bestärkte: "Lebe wohl, Süßer, mein Nicky, mein Einziger, mein Junge, an den ich mich mit jeder Faser klammere. Ich küsse dich, küsse dich, für immer, Dein altes Frauchen".

Im Mittelpunkt des Dreigespanns steht Willy, der deutscher Kaiser, der am längsten am Ruder ist und sich für den alleinigen Kapitän des deutschen Staatsschiffes hält. Diese durchaus fragwürdige Selbsteinschätzung nimmt ihm die Autorin allzu leichtfertig ab. Aber natürlich ist er für seine vielen Fauxpas, die beim Leser nur Kopfschütteln hervorrufen, selbst verantwortlich; auch für seine Garderobe übrigens, die nicht weniger als 400 Uniformen enthielt. Das Buch erhebt keinen wissenschaftlichen Anspruch, ungeachtet seiner gewissenhaften Quellennachweise. Die große Politik vor 1914 - Diplomatie, Handelsrivalität, Wettrüsten zur See, öffentliche Meinung (zuletzt von Dominik Geppert glänzend analysiert) - führt ein Schattendasein. Umso eingehender wird die Psychologie der drei Cousins beschrieben, ihre Erziehung, ihr Charakter, vor allem aber ihr spannungsreiches Verhältnis zueinander. Der Unterhaltungswert dieser Betrachtungsweise übersteigt bei weitem ihren Erkenntnisgewinn. Aber warum soll Geschichte nicht auch unterhaltsam sein? Dass Wilhelm II. in diesem Kreis das Enfant terrible ist, das sich und sein Land in Misskredit bringt, versteht sich dabei von selbst. Bei den anderen beiden Cousins, Georgie und Nicky, die sich auch äußerlich sehr ähnlich sind, ist es mehr die geistige Beschränktheit, die ins Auge fällt, was freilich beim letzten Zaren ganz andere Konsequenzen zeitigen sollte als bei Georg V.

Natürlich "trieben" die drei Vettern die Welt nicht "in den Krieg", wie der Untertitel etwas reißerisch behauptet. In ihrem Schlusskapitel spricht Catrine Clay denn auch nur von einer "Mitschuld" der beiden kaiserlichen Cousins, da sie den Krieg trotz ihrer verwandtschaftlichen Beziehungen nicht verhindert haben. Georg V., der zu Hause am wenigsten zu sagen hatte, sollte am Ende als Einziger seinen Thron behalten. Aber er war um diesen so besorgt, dass er es nicht einmal wagte, seinem Cousin Nicky in England Asyl zu gewähren - keine charakterliche Glanzleistung. Das scheint darauf hinzudeuten, dass diese Monarchen nicht viel zu bestellen hatten.

Doch macht die Autorin auf einen Zusammenhang aufmerksam, der bisher bei der Historikerzunft vielleicht doch zu wenig Beachtung gefunden hat: Georgie und Nicky hatten beide dänische Prinzessinnen zur Mutter, deren Hass auf Preußen-Deutschland als Folge des Verlustes von Schleswig-Holstein sich jetzt auf Wilhelm II. erstreckte und zur Triebfeder innerfamiliärer Intrigen und Zwistigkeiten werden sollte; bei dem Charakter des deutschen Kaisers gab es natürlich dafür genügend Anlässe. Dass auch solche Misshelligkeiten - abgesehen von dem Verteidigungsbündnis Zar Alexanders III. mit Frankreich im Jahre 1894 und der Frankophilie Edwards VII. - in nicht unerheblichem Maße zur Entente cordiale beigetragen haben und somit zur Isolierung des Reiches, mag auch der Historiker unter den Lesern nicht ganz beiseiteschieben wollen.

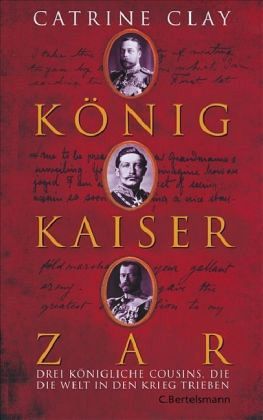

Catrine Clay: König, Kaiser, Zar. Drei königliche Cousins, die die Welt in den Krieg trieben. Aus dem Englischen übersetzt von Michael Müller. C. Bertelsmann Verlag, München 2008. 495 S., 22,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.10.2008

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.10.2008