belegt und erlebte 1942, wie Freunde aus dem Widerstandskreis ermordet wurden. Ihnen ist der Roman implizit gewidmet, zugleich aber auch einigen Schriftstellern des Expressionismus, die er aus der Zeit der Münchner Räterepublik kannte, und vor allem Theodor Däubler, der ihn stark beeinflußt hatte.

Daß der komplette Text nun mit einem ausführlichen Nachwort greifbar ist, verdankt sich dem Engagement des Herausgebers Hartmut Zelinsky und dem Mut des Salzburger Pustet-Verlags. Geschildert werden in "Kettenreaktion kontra" die Gedanken von Hans Pfingster, einem jungen Schriftsteller kleinbürgerlicher Herkunft, dessen Lebensweg zum Teil parallel zu demjenigen seines Autors verläuft. Getrieben vom Eindruck, allenthalben von der Diktatur beherrscht zu sein, flieht Pfingster aus der Heimatstadt, die zum "Wehrkreiskommando" degradiert wurde, wandert durch die Alpen und geht kurzzeitig in die Schweiz; doch nirgendwo hat er das Gefühl, der Tyrannei tatsächlich zu entkommen. Das bringt ihn auf einen Weg nach innen, wo sich Analysen der verführbaren Massengesellschaft kreuzen mit Utopien einer harmonischen Welt.

Sapper präsentiert seinen Roman als Produkt einer Therapie: Ein Psychiater gibt Pfingster die Anregung, das Trauma durch Niederschrift seiner Gedanken, Ängste und Sehnsüchte zu bewältigen. Das "Assoziationsgewebe eines Verfolgten", das dabei zu Papier kommt, wirkt wie ein später Beitrag zur sogenannten Nervenkunst der Jahrhundertwende. Mit der "Kettenreaktion Kontra" wollte Sapper ein Analogon zur Atomzertrümmerung in der Seelenwelt aufzeichnen. Der Mensch, so läßt sich das gewagte psychopoetische Konstrukt vielleicht annäherungsweise paraphrasieren, reagiert auf Grauen und Zynismus seiner Umwelt mit schizoiden Schüben, mit einer Bewußtseinsspaltung, die sich weigert, weiterhin lineare Sinnordnungen nachzuvollziehen.

Mit dieser Vorgabe wird der Text zur Nachhut einer Avantgarde. Denn das Innere Pfingsters, der die ganze Erde in sich "hinein-komprimiert" spürt und in seinem Kopf "die Summe aller Räume des Denkens" vermutet, wird konsequent im Stil des Expressionismus dargeboten: Simultanität vortäuschend, mal pathetisch, mal lakonisch, schmucklos eruptiv. In den zehner Jahren war diese literarische Strömung angetreten, um die eigene Zukunftsgewißheit mit revolutionärem Gestus in Sprache zu fassen; nun wird sie genutzt, um eine Endzeitstimmung zu verarbeiten. Wenn im Text immer wieder an Ernst Toller, der sich das Leben nahm, oder Gustav Landauer, den die Nationalsozialisten umbrachten, erinnert wird, dann klingt hier das Requiem an: "Die Natur schweigt zu der ,Expressionisten'-Verfolgung!", notiert Pfingster einmal verständnislos - wo er den abstrakten Künstler doch gerade als "Vollstrecker ihres wahren, tiefsten Willens" und sein schöpferisches Schauen als Antidot zur Tyrannei verstanden hatte. Mit dem Testament des Expressionismus verwaltet Sappers Roman zugleich die mit ihm aufkommende Krise des Erzählens, wie sie manifestartig etwa in Otto Flakes Roman "Stadt des Hirns" von 1917 zum Ausdruck gekommen war. Diese Krise will Pfingster durch therapeutisch-bekenntnishaftes Sprechen in einer Rhythmisierung, die das antike Epos neu beleben soll, zwar überwinden; aber seine manischen Gedankengänge offenbaren sich bald als lebensweltliche Sackgassen, in die sich die Zerebralopposition manövriert. Mehr als eine stilistische Widerständigkeit kann Pfingster nämlich nicht aufbringen. Sobald Pfingster in die bedrohliche Nähe von Nationalsozialisten gelangt, stellt sich nur das Bild einer körperlichen Reaktion ein: "Hirnzentrum innervierte ihm sein Fäuste-Ballen, das Pfingsterhirn-Zentrum." Dabei bleibt es. "Pfingster bildet sich ein: ,Ich kann die Mörder zersetzen.'", lautet eine Kapitelüberschrift, in der die gespaltene Hauptfigur in der dritten Person von sich selbst in abgeklärtem Ton zu sprechen scheint. Die Parole "Geist werde Herr!", mit der Kurt Hiller einst die Intellektuellen der Weimarer Republik aufmischen wollte, spendet zwanzig Jahre später kaum mehr revolutionäre Energie. Im Gegenteil - der verfolgte Held wird zum folgenlosen Antihelden. Seinen Besuch beim Seelenarzt empfindet er lediglich als "Sinnbild seiner Schicksals-Tragödie". Über seinen Beitrag zu einer Einheitsfront gegen den Diktator macht er sich keine Illusionen: "Wer aber wird diese Front leiten? - Grundsätzlich ich selbst, meint Pfingster. Auch wenn es in der Praxis schließlich ein anderer täte." Da begegnen sich plötzlich Melancholie und Witz in der Bitterkeit eines Autors, der sein Leben lang darunter litt, sich nicht durchsetzen zu können. Vieles in Sappers Konstruktion erinnert zunächst an Franz Biberkopf aus Alfred Döblins "Berlin Alexanderplatz". Auch Biberkopf wird von den gesellschaftlichen Umständen krank, gerät in eine seelische Erstarrung und bedarf psychiatrischer Hilfe. Bei ihm hat sie Erfolg, fortan betrachtet er sein Leben nicht mehr als Schicksal, sondern als Einladung, alles "ansehen, anfassen und zerstören" zu können. Pfingster dagegen verharrt im Aufbau bloßer "Gedankengebäude", nimmt sich in seiner beobachtenden, registrierenden Position letztlich als Mitläufer wahr und zitiert aus Ernst Tollers Mobilisierungsstück "Die Wandlung" die Worte "schäme mich so".

Als Requiem etikettiert, erinnert der Roman nicht nur an die Opfer der Verfolgung; er begleitet zugleich die epochale Hoffnung intellektueller Prägungskraft zum Grabe. Die visionären Anwandlungen, die dem schizophrenen Pfingster noch geblieben sind, zeugen von einer solch erbärmlichen Großspurigkeit, daß sie kein ernstzunehmendes Gegengewicht zur raumgreifenden Untergangsstimmung liefern. Denn entweder haben sie nichts Geringeres als die Synthese von Ost und West oder Sozialismus und Religion zum Ziel - oder sie kehren zurück zu naiven Harmonievorstellungen eines gerechten Königtums. Das Schlimmste aber liegt in der Kapitulation der oppositionellen Hirnströme vor Hitlers Strategie, sich selbst zum "Mythos des 20. Jahrhunderts" zu machen. Der Name Hitler wird als die Verkörperung des Bösen nie ausgesprochen; er erscheint als "Tyrann", als "Minotaurus", als "Menschenfresserstier". Entsprechend muß ein Theseus als Retter auftreten, eine Funktion, die in Pfingsters Assoziationsgewebe mit erstaunlicher Stabilität dem amerikanischen Präsidenten Roosevelt zugesprochen wird. Solche Transpositionen der historischen Notsituation auf ein mythisches Grundmuster sind immer wieder in dichterischen Auseinandersetzungen mit dem Dritten Reich unternommen worden; aufschlußreich waren sie selten.

Bei Sapper kommt noch hinzu, daß er es nicht bei den Bezügen zur Antike beläßt, sondern auch die Geschichte der Inka und Azteken, taoistische Weisheiten sowie Schelling, Hölderlin und Hegel auffährt, um seiner Pfingster-Figur (und sich selbst) Rettungsringe für den untergehenden Geist hinzuhalten. Doch ein Pfingstwunder bleibt trotz des gewaltigen Aufwands aus. Das kulturelle Gedächtnis, das hier aus den Synapsen eines geschulten Expressionisten geschüttelt wird, ist in dieser Hinsicht nichts weiter als der pathetische Ausdruck einer geistigen Lähmung; als Roman bietet es ein unvergleichliches Monument von Anklage und Selbstanzeige.

ROMAN LUCKSCHEITER

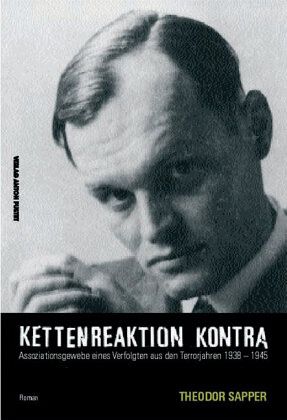

Theodor Sapper: "Kettenreaktion Kontra". Assoziationsgewebe eines Verfolgten aus den Terrorjahren 1938-1945. Verlag Anton Pustet, Salzburg 2006. 592 S., geb., 34,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.12.2006

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.12.2006